肉體的膨脹和靈魂的缺失

評盧西恩·佛洛伊德的繪畫

文/林鳴崗

盧西恩·佛洛伊德(Lucian Freud)的作品早已見過不少,但這是一次回顧展,龎比度藝術中心為此次展覽也費盡心力,展出50多幅精品,這是畫家1987年以來最大的一次展覽了。所以我還是在抵巴黎的第三天立刻登門拜讀。天氣忽陰忽晴,突然又傾盆大雨。但我還是冒着冰冷的雨水,排着長龍。一進六樓大門,馬上就被震撼了。作品尺寸很大,在寬敞和柔和的光線下,視覺效果非常好,看得人很多,多數人都看得很仔細,有的湊得很近,完全像個鑒賞家。他的早期的作品比較寫實,細膩。看到《兩個植物》和《花園》,非常精到的寫實技巧。每片葉子,每條根莖交叉在一起,重迭在一堆,但是畫家畫得井井有條,一絲不苟,亂中有序,艱苦踏實的工作精神躍然在布上,令人肅然起敬。「當代藝術」總是充滿太多塗鴉的隨意揮抹的東西,如今重新看到這些踏踏實實的,一筆一筆人手描繪出來的,「勞動價值」,「手工藝術」產生的繪畫作品時真有點久違和喜相逢的感覺。我想,具象作品所以長期會那麼吸引人,其中一個非常簡單的道理就是:人們通過畫家的作品,重新認識這個世界,認識世界有兩條路,一是通過別人的指引,二是自己眼睛的認知。認識和感知這個世界永遠是我們喜歡追逐,喜歡探知的本性,不管現在和將來。具象作品具有最大最多的這些功能,其中還有一點,它還常常體現了「手工藝術」的「勞動價值」品格,這也是我們所以敬重藝術家的原因,這也是普世認可的價值。也是所以能長期引起我們感動和共鳴的原因。如今「手工價值」的「架上繪畫」已經被「觀念」所取代,被無數的「現成品」所取代。人們徹底忘了歷史,好像古希臘、古埃及、古羅馬、歐洲文藝復興前後的無數偉大藝術品都沒有「觀念」,唯現代人把「現成品」一搬,「觀念」就出來了,「藝術」就來臨了。這是多麼無知的笑話!

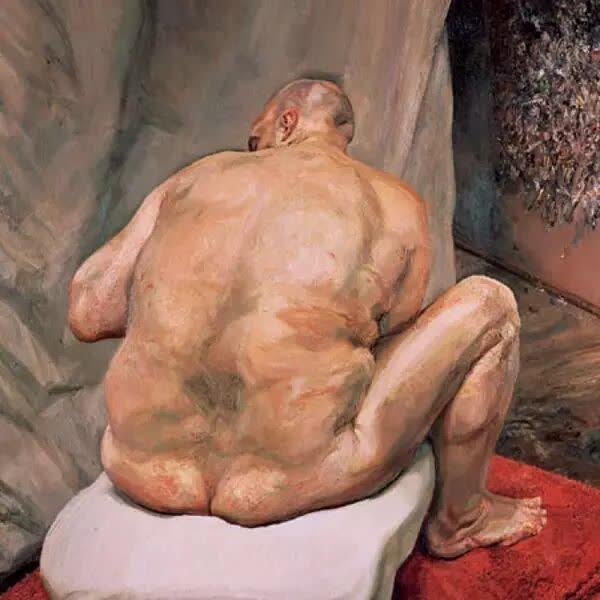

盧西恩·佛洛伊德晚期的作品顯得自由和奔放,筆觸和顏色更加渾厚,形體更加堅實,也越來越龐大。畫家把更多的精力放在「人體」的研究和表現之上。我覺得晚年的作品應該是他重要探索的作品。我承認他的作品有一種視覺衝擊力,屬於一種外感官的。形、色、筆觸的感染力這是在印刷品中無法感受到的,在中國和亞洲是很難看到大畫家的原作的,沒見過真正的原作,結果總在印刷品中迷失,經常會得到完全錯誤的感覺和結論,實在害人不淺。長期固定展示優秀畫家的原作實在太重要了。

佛洛伊德不是唯美主義者,他畫英女皇、大老闆、貴族、普通人、男男女女、老老少少很多是一絲不掛、赤裸裸地展露胴體,僵硬的兩隻大腿被莫名其妙地打開了,老人竟非常有興趣地描繪大腿中的那個東西。我一直認為世界上有許多東西值得藝術家去描繪,也有許多東西不值得我們去細查,給一些東西留點想像的空間吧,我們一定會有更加美好的感覺和憧憬。把我們內心一點敬畏和神秘感留給永恒的偉大的造物主吧。不知天高地厚的人,是要跌入永不翻身的地獄裏的。難道我們不期望內心的安詳與自在嗎……

一切都是熟悉的,似曾相識,但在畫家的筆下,忽然又成了另類,另一種存在的現實。他的異常明快的色彩,堅實有力的形體是可視的。即使你很不喜歡,甚至噁心作嘔。但是你必須承認,他還是我們當今最好的畫家,我們久違的具象寫實主義畫家,我們重新又回到那種既親切又陌生的人生旅途之中,在床上,在地板上,在凳子上,沙發上。如果說展現的是一具具赤裸裸的人類的胴體,不如說是一堆缺乏靈魂的殼體對象罷了。這位高齡近90歲的藝術家,他常常迷失嗎?對自己肉體和別人肉體的關注,到底為什麼?

他不賦於人的尊嚴與美感,也沒有自己的理想的祈求,一切都是為了展現:破畫布、破紙張、破椅子、破沙發、破床褥。人的身上的腿毛,身上的痱子,那一堆無法讓人細看,令人討厭的肉瘤、肉塊、多餘的脂肪、太核突的骨塊、下垂的大乳房、臃腫不堪的肌肉。人在畫裏不具思想,畫家也不願多想。只是匆匆忙忙的直視。「他總是靠的很近,很近地觀察你的每個細節,每塊肌肉,每片骨骼,每條皺紋……」畫家一點也不懂得藏拙和美化。一個藝術家的重要手段竟然被他忘得一乾二凈了。這裏決找不到高貴的靈魂,沒有神聖的肉體。顯然他的追求是對古典精神的調侃和諷刺嘲弄與鞭打,離美太遠了。這裏人和軀體是個殼子對象,畫家盡情塗抹,日復一日,年復一年,疙疙瘩瘩,乾澀結疤。光滑的美麗的胴體變成泥巴,人轉換成另一種陌生的物質了,彷彿很快就會與泥石同化,混成一起了。可是,它還是一個人,明明是一個結實強壯異常的軀體,只是被什麼完全掏空的東西了。即使他和她的某處還會發出一些誘人的光彩。但是整體來看是一具毫無生氣的對象罷了。人在這裏被否定了,藝術的審美定義也被否定了,那些隨意任性的殼體,沒有絲毫的神聖和尊嚴,也喪失了希望與理念,一切很快走向現實的幻化和滅絕。那些異常肥胖的男人和女人,《胖女人》等等他們已經是「物化」的產物了,已經完全變形的或者已經完全失去自我的人們。真像一個個行屍走肉,或像一具具蠟人。或像一具迷人的精巧的賭局輪盤,只會轉動着,但是永遠被人操縱着,一不小心陷入就埋葬自我了。難怪法國一份大報乾脆就寫上「PaintuerChair」(肉的繪畫)我終於忍不住嘴角掛着一絲寬容的微笑走開了。

盧西恩·佛洛伊德的繪畫藝術有點「醜」,甚至「太醜」了。雖然如今的世界,人們早已經不知什麼是「美」,什麼是「醜」了。也許「醜」是人類本身的一部分,但是如此深入地關注自己和普通人的肉身胴體的藝術家可能不多,他說「我的作品就是我的自傳,也是我和四周的問題。」盧西恩·佛洛伊德不帶面具,和我們一樣喜歡瞪着一雙眼睛看這個世界,而且喜歡近距離看東西。遺憾展示的這個世界有點殘酷和醜陋,缺乏一點法國人「浪漫詩意」的品味,也缺乏一點中國人的「寫意」的朦朧美感。

我想起另一個同樣著名的英國畫家培根。他們都喜歡畫人,培根更是砍頭去腿,只留一堆膛開的肉團,更加鮮血淋漓,更加觸目驚心。當然培根技藝太差,完全是個業餘的水平。跟小佛洛伊德無法相提並論。他們有點相同,都直視人的每塊肌肉與骨骼,都太關注那堆肉團,但忘記人的靈魂的找尋與拯救。我又想起,我十分欣賞的丹麥籍畫家奧德(ODD NERDRUM)的作品。他也在苦苦追問人的去處和最後的歸宿。雖然,沒有給我們留下最後的答案。但是,我還是感受到那片土地並不可怕,那些迷失的人兒,還在吟唱,還在歌舞,還在乞討,還在期盼,也還沒變成一具具動物和行屍走肉……

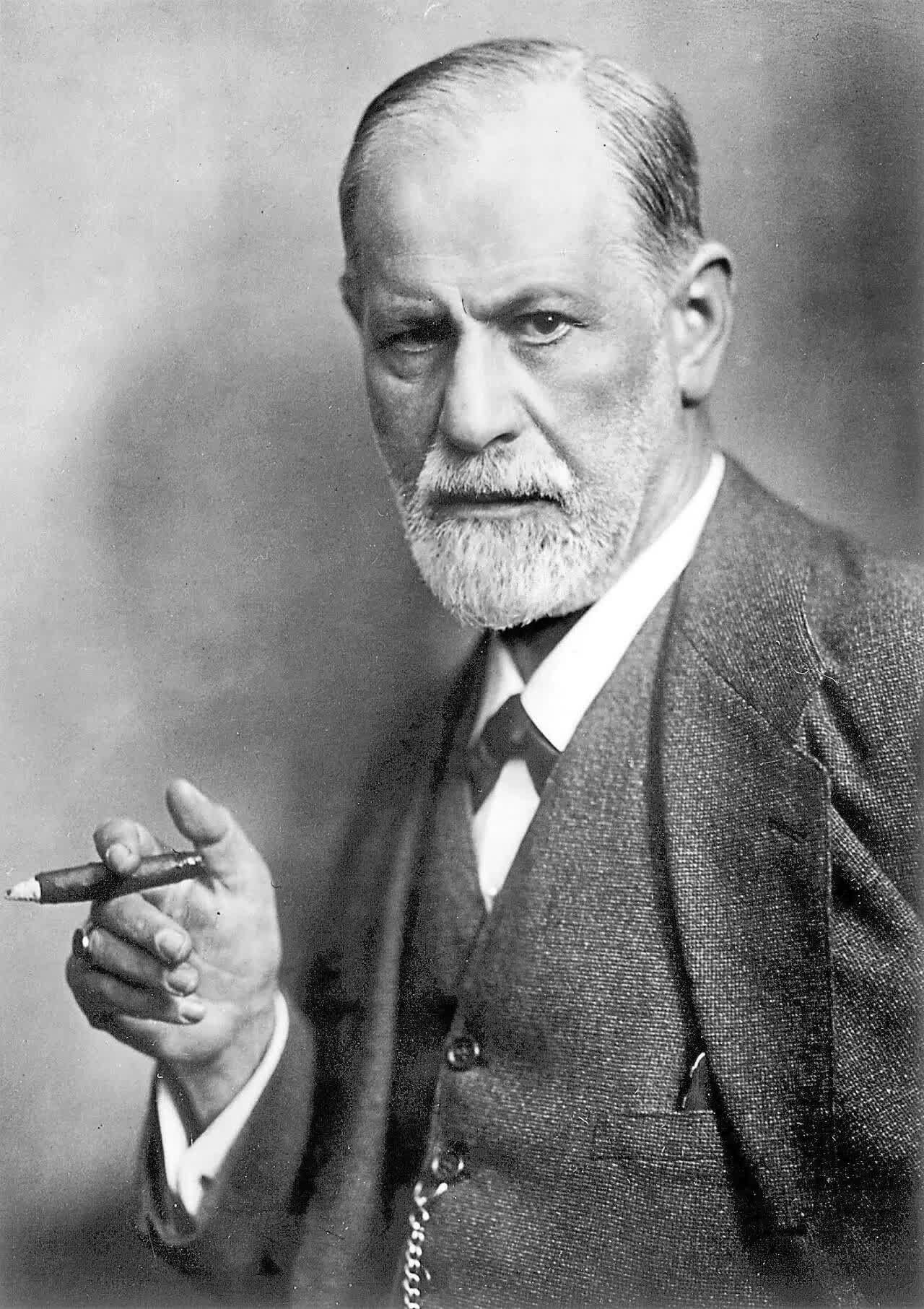

小佛與他的爺爺不同,爺爺喜歡玩心理,挖取「性的潛意識」,把一切都歸於「性的本能」,他喜歡琢磨人的內心和夢幻,他喜歡說「你病了」,至於為什麼?為什麼我們會這樣。老佛沒有答案,還留下很多疑難。這些只能留給那些思想家、社會學家、政治家徒費筆墨和口舌了。小佛很聰明,他堅決相信自己的直覺眼睛,他不像他爺爺一樣拚命玩推理,相反只注重外表了。他也想剖析自己,多次地赤裸裸的膛露自己的身體,充當自己的模特兒,從年輕俊美的小夥子,一直畫到白髮蒼蒼,骨肉變形的糟老頭,沒有任何情節的人生故事。一個過客,一個稍縱即逝的肉體。如此而已。

小佛是寫實的具象的。也因為太過逼視真實,距離太近了,常常得到是一些假像,一隻龐然大象的「一隻大腿」,反而離真實遠了。因為在中國人的眼睛裏,「不識廬山真面目」反而充滿一種詩意和懸念。如果把廬山看得一目了然巨細無遺,誰還願意再登一次廬山呢。

一千多年來,歐洲人在上帝的腳下,雖然匍匐前行,但也過得安詳自在,有理想有信仰。五百年前的文藝復興也帶來更加尊嚴與充滿希望的日子。真善美還沒有忘記。可是二十世紀後的今天,「上帝已死」的無限自由的今天,人們反而惶惶不可終日,天都要塌下來了。我們中國人沒有明確的唯一上帝存在觀念,「三教九流」的煙火太旺了。但始終缺乏終極的救贖和關懷情懷,幾百年來的受人欺辱的歷史,還歷歷在目。國人的急功近利,唯利是圖,物慾橫流又常常令人切齒和心揪,人呀,你要到哪裏去?你要幹什麼?「真善美」真的遠離我們人類了嗎?我,終於明白一點了,這些一絲不掛的全方位展現自己的人是有缺陷的,不完美的,奇形的,怪異的,病態的,可笑的,空虛的,如同藝術家本人一樣。留下遺憾、可嘆和傷感或許也是一種教誨?

歐洲畢竟是文化深厚的國家雲集之地,也是油畫藝術的中心,油畫藝術的中心仍在歐洲,這裏深厚的文化積澱和深厚的文化傳統還在不斷孕育着一代又一代的大藝術家、大畫家出現。廣闊的土壤與眾多的群體正是他們藝術萌發的養料。自由、平等、博愛的普世價值也在一代又一代的影響着各民族的思想。藝術是一座真正溝通人類心靈的橋樑。人們也正在這座大橋上相互往來,共同欣賞着那一道道美麗的風景線,建造橋樑的藝術家們花費了無數的心力和才能,也因為他們的建造才把我們引入更加燦爛的大路上去,通向光明和希望的未來。

歐洲的具象寫實繪畫已經衰退,百年來人們熱衷於「新藝術」(行為、偶發、觀念、包裝等等)的開發,「藝術」的定義已經無限的寬廣,但是同樣也帶來了無限的迷惑和失望。「藝術」是什麼?什麼才是真正偉大的「藝術」?人們還是爭論不休,似乎無法下一個確切的定義。

但是我們無可否認的事實是:傳統藝術的許多形式並沒有滅絕和消亡。經過百年的「尿盆的洗禮」(杜尚作品「尿盆」,又名「泉」),經過百年時光的考驗和自己眼睛的「思考」,人們又重新發現傳統藝術的價值和它的永恒生命力,人們越來越熱愛它,又有久別喜重逢的感覺,它重新顯得珍貴和充滿魅力。傳統決非一錢不值。

我們環視整個歐洲,甚至美洲,亞洲能具有盧西恩·佛洛伊德這樣功底的藝術家已經不多,甚至可以說鳳毛麟角、屈指可數了。他的堅實的造型能力,亮麗的油畫語言,真實的形象,在偉大的西方油畫傳統裏扎根,自覺堅守和捍衛傳統中的經典精神,仍然是令人尊敬和佩服的。

(作者為香港油畫研究會會長、資深畫家、評論家)

字號:

字號:

評論