快20年了,這部軍旅劇憑什麼火到了今天?

八一又至,人民軍隊迎來建軍98周年。

說到軍旅題材的影視作品,大家都不陌生。早至《閃閃的紅星》、改革開放後的《高山下的花環》,到00年代的《亮劍》《衝出亞馬遜》,再到近年來的《紅海行動》《長津湖》等,一直深受觀眾喜愛。

今天我們要聊的,就是《士兵突擊》。

01.不只是爆劇

這部劇神奇之處在於,距離首播近20年,不僅熱度不減,還時不時在互聯網上翻紅,收穫一批又一批忠實觀眾。

其實,《士兵突擊》2006年首播時反響平平,直到2007年才真正開始掀起收視狂潮,接着長尾發酵。

2008年汶川地震時,該劇中的名台詞「不拋棄,不放棄」成為解放軍抗震救災口號,甚至還帶動了徵兵熱潮。

《士兵突擊》反映的是2000年前後,中國軍隊從傳統的機械化作戰轉向信息化作戰的改革歷程。

九十年代,海灣戰爭震驚世界。信息化作戰優勢凸顯,傳統機械化作戰手段劣勢畢顯,這是軍隊整編的背景原因。

那還是八一槓大規模使用的時代,九五式步槍在普通士兵眼中尚且是稀罕貨。

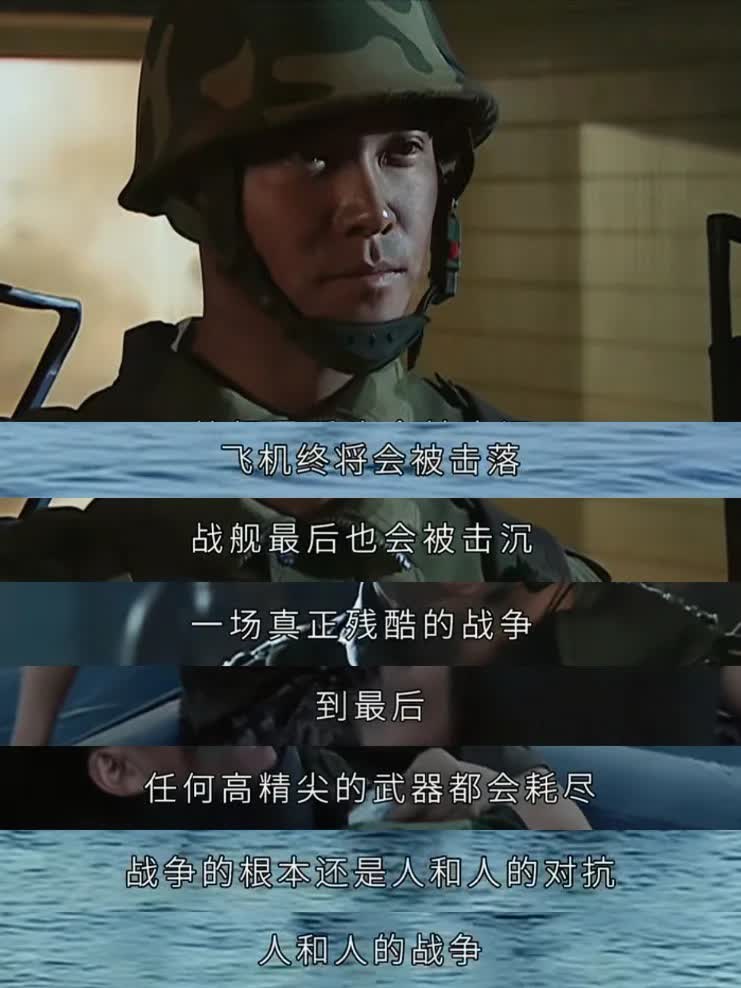

不過,這部劇的核心要義與武器無關,它自始至終貫徹的主題都在於「人」。

劇中的角色都有自己的成長軌跡:許三多拷問意志,成才拷問內心,高城袁朗們則拷問自己的使命。

02.五班:「有意義」

劇中的主角許三多在軍營中的第一個去處,是在草原上看守輸油管道的紅三連五班。

這個地方最大的考驗不是軍事能力,而是意志。

在這裏,沒有槍林彈雨,只有枯燥無味。幾個百無聊賴的士兵上演了一出《等待戈多》。

「光榮在於平淡,艱巨在於漫長。」有人數着日子盼退伍,有人打撲克牌打發時間,有人自稱要寫一部兩百萬字的小說,許三多則修了一條路。

換言之,許三多在一個幹什麼都可以的地方,自己選擇了「不可以」。

如果說五班讓許三多染上「不焦慮」的底色,為日後蛻變成為兵王打下精神基礎,那麼對於成才而言,五班就是他做人的根基打沒之後重新生長出的「枝枝蔓蔓」,總之,他們都沒有在這樣的環境自甘墮落。

放眼當下,許多年輕人自嘲「空心人」,在生活中和無意義感拉扯,對未來充滿生存焦慮,相信多多少少能在劇中找到啟發。

03.七連:「不拋棄,不放棄」

縱觀全劇,淚點最多的部分是鋼七連。

這支擁有五十七年歷史、三次集體一等功的浴血先鋒,在信息化改革時直面陣痛,上演了一次次錐心刺骨的「生別離」。

史今退伍前夕,高城帶他乘車夜遊首都,長安街燈火通明、車流不息,守護首都九年卻從未看過北京夜色的史今望着天安門嚎啕大哭,伴隨背景樂《征服天堂》,收穫了無數觀眾的眼淚。

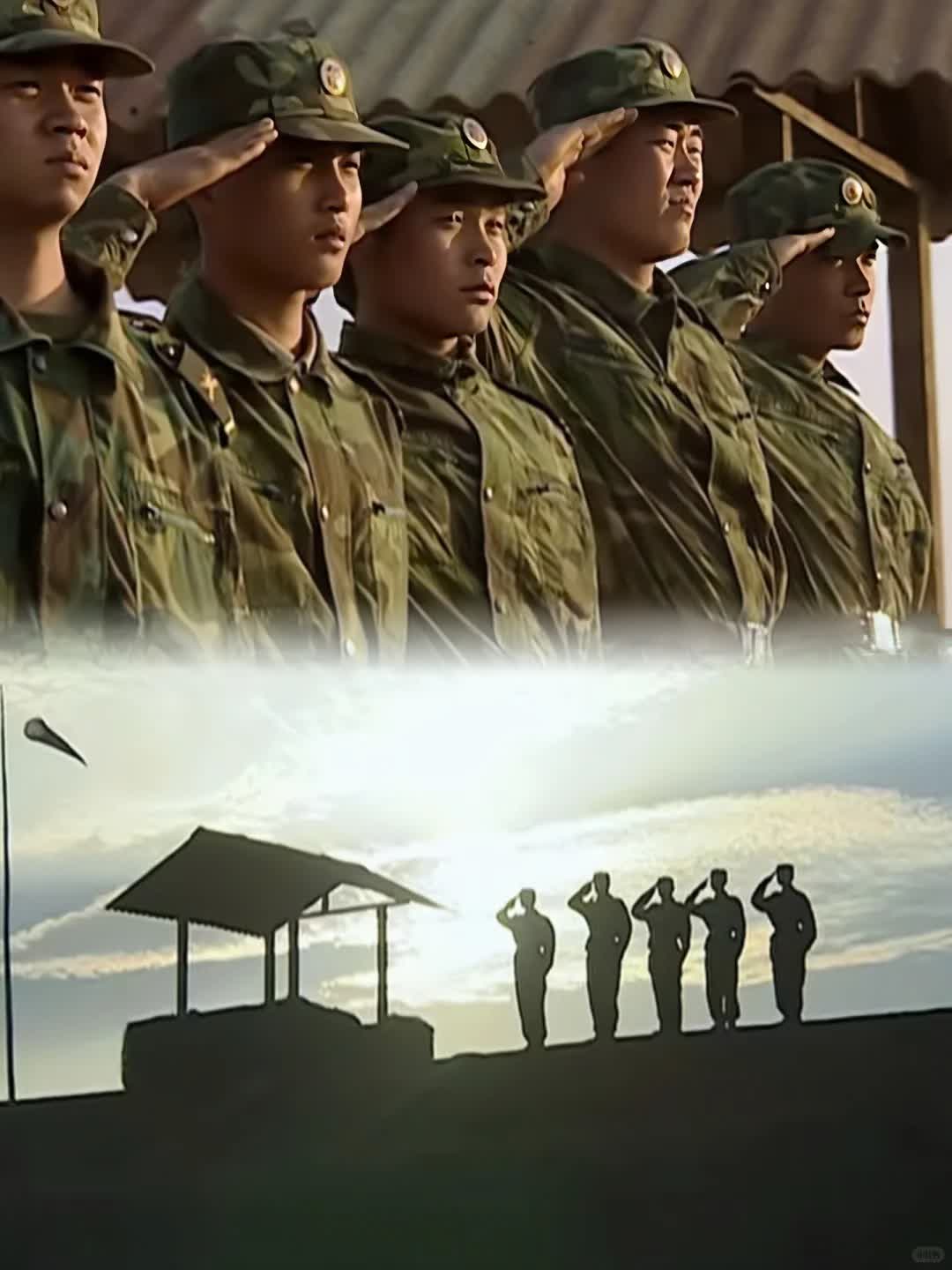

改編之際,鋼七連第五千名、也是最後一名士兵馬小帥的入連儀式上,全連士兵齊聲誦讀沒有曲譜的連歌,畫面堪稱悲壯。

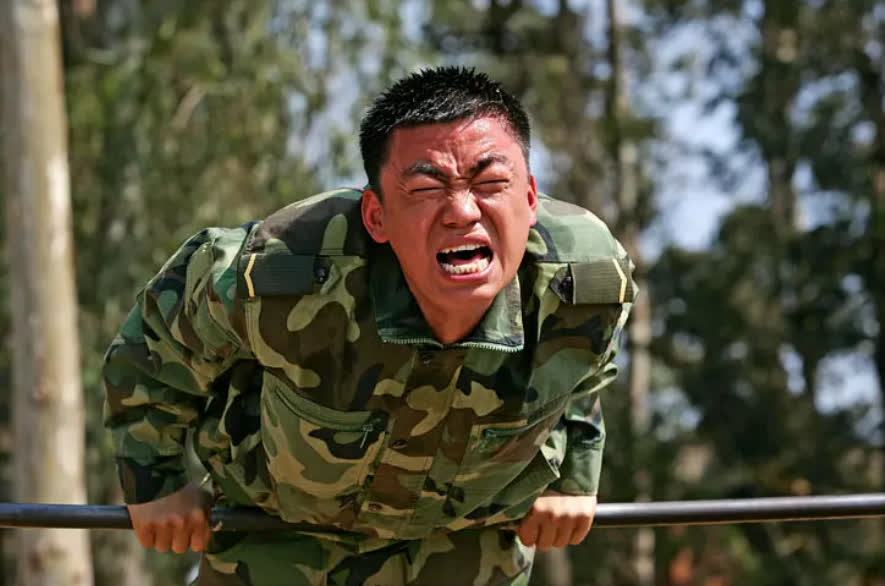

改編之後,特種兵選拔中,還差幾百米就要到達終點,韌帶拉斷的伍六一見只剩下一個名額,前方還有兩位即將到達的士兵,為了背着他艱難奔向終點的許三多,提出了棄權。

「鐵打的營盤流水的兵」,天下沒有不散的筵席。

只是,縱使七連不再,七連的每個人,無論是留在軍隊還是已經離開的,都用自己的方式秉承着「不拋棄,不放棄」的信念。

這句六字箴言,是七連的風骨,對於七連的每一個士兵而言,是麻藥,是強心劑,更是革命先輩薪火相傳的軍人氣節。

這六個字貫穿全劇,連「老A」也為之敬重、惺惺相惜。

七連散了嗎?建制上來說也許算,可七連其實就在每一個士兵身邊,就在師偵營,就在702團。也正像劇中所評價的:「最好的,拆不散。」

04.老A:「常相守」

劇中的「老A」,被視作步兵的巔峰,聚集了軍中驕子。

驕子們承受基地指揮官袁朗層出不窮的身心「折磨」,有人淘汰,有人留下。

成才在演習中被判定為不合格,袁朗對他的評價每個字都很扎心:

「你經歷的每個地方、每個人、每件事都需要你付出時間和生命,可你從來沒付出感情,你總是冷冰冰地把他們扔掉。那你的努力是為了什麼?為一個結果虛耗人生?」

比起單兵作戰能力,「老A」更看重的是思維。

「老A」是新式軍人的理想化身,是未來軍隊發展的共識。

他們面對真實的流血和死亡,即使手中拿着最危險的武器,仍然擁有欣賞生命的本能。

年輕有為的吳哲同袁朗辯論,明明一句未輸,卻「敗於」自己的領悟:戰場不是理想和希望飛揚的地方,戰爭殘酷、沉重,在惡劣無依無靠的絕境中,需要學會的是活着。

在「老A」,沒有功德圓滿、一步登天,有的是「藏着掖着」,是已識乾坤大,猶憐草木青,是熱愛生命並勇往直前。

「以後要常相守了,常相守是個考驗,隨時隨地,一生。」這是最浪漫的告白。

真摯的戰友情誼、樸素的生活哲學……相信每個觀眾都有自己被打動的部分。

這部劇憑什麼火到了今天?或許是因為,它的內核毫不過時。

你最喜歡劇中哪一個角色?評論區聊聊↓↓

(文:Akira 審校:京辰)

字號:

字號:

評論