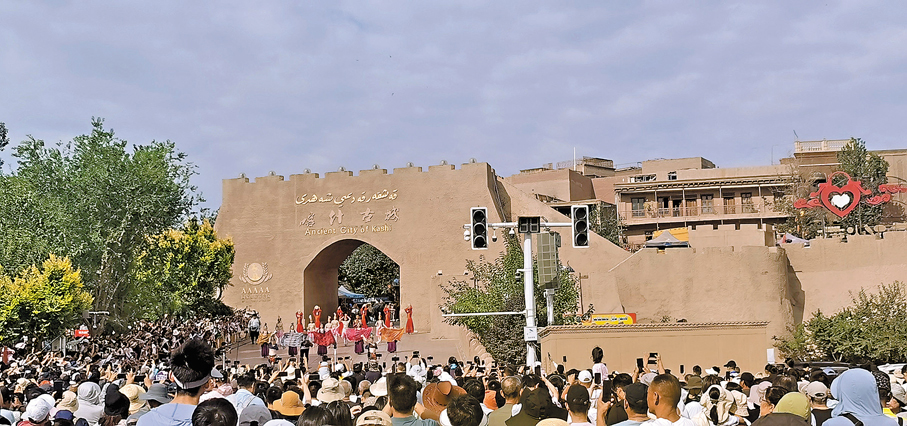

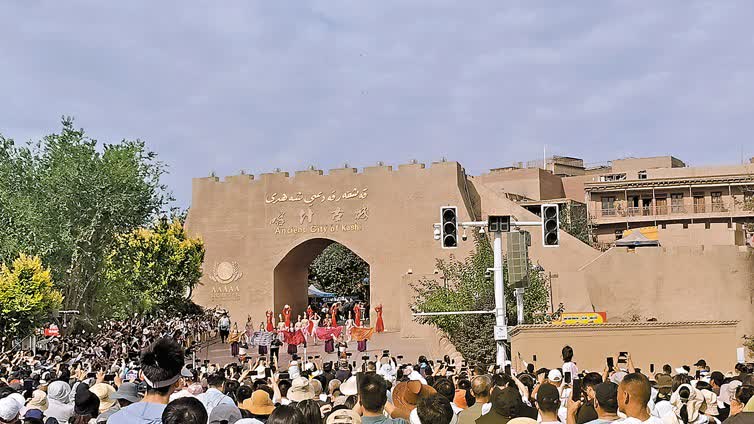

喀什古城「華麗轉身」 城市改造以人為本

(香港文匯報 記者 張寶峰 喀什報道)近年來,伴隨內地文旅市場的蓬勃發展,「古城熱」也隨之興起。這當中,不少古城確實成為當地創造商機、吸引客流的金字招牌,但也有一些古城經營慘淡、門可羅雀,甚至成為城市發展的一塊「雞肋」。近日,香港新聞聯高層參訪團來到新疆喀什古城。在這裏,參訪團一行看到了店連店、舖接舖的火爆生意,看到了人挨人、人擠人的如織客流。更關鍵的是,在喀什古城,一年之中,繁華盛景幾乎天天如此。喀什古城何以如此受到遊客青睞?它的成功密碼是什麼?它帶給內地「古城熱」的啟示又有哪些?帶着這些思考,香港文匯報記者隨香港新聞聯高層參訪團在喀什進行了深入採訪。

「叮噹、叮噹……看一看勒,看一看勒,都是上好的鐵器……」漫步在喀什古城迷宮般的街巷中,參訪團一行首先被充滿節奏感的打鐵聲和吆喝聲所吸引。這裏是坎土曼巴扎,就是「鐵業公社」的意思。店主米吉提·麥麥提正和匠人們一起將通紅的鐵塊鍛造成各種器具。

走進店舖內,精緻的茶具、各式的花器、碩大的鐵鏟,琳琅滿目,彷彿進入一個「鐵器的王國」。「我家世世代代都在這裏打鐵,到我這一輩,已經是第六代傳承人了。」米吉提·麥麥提熱情地對香港文匯報記者說:「我們這裏的人喜歡使用鐵器、銅器。現在我們還開發了很多新的樣式,讓外地的遊客朋友也喜歡我們的產品。」

選中一款造型古樸、價格實惠的茶壺後,香港文匯報記者隨參訪團繼續漫行喀什古城。在眾多老屋中間,一座純木質打造、金光燦燦的高樓突然閃現在人們面前。「這裏叫做『空中樓閣』,是古城裏很熱門的打卡點。它生動還原了歷史上一位巴依老爺的家庭面貌,包括他妻子和子女的臥室、餐廳等。對古城歷史感興趣的遊客,每天都絡繹不絕地趕到這裏拍照。」

一屋一設計 古城煥生機

如果要定義喀什古城的初印象,那絕對得用「特色」與「繁華」這兩個詞。在這裏,人們彷彿穿越回歷史上的西域大地,無論各色商品,還是衣食屋宇,都保留着原汁原味的喀什風貌。所以,這裏的遊客看不到千篇一律的商業街,碰不到大同小異的快餐品,人們收穫的都是異域風情、獨特體驗,這也成就了喀什古城的底蘊和魅力。

與內地其他古城相似,喀什古城也經歷過政府主持的改造工程。但與很多地方不同的是,喀什古城的改造方案堅持「原住戶深度參與」「一房屋一個設計」的原則。換言之,老舊危房想改造成什麼樣子,由當地百姓、每家戶主自己提意見,甚至給方案,而且盡量做到「一屋一景、絕無雷同」。所以這才造就了喀什古城「柳暗花明」「移步換景」的獨特體驗。

正因為卓越的改造效果,喀什老城還獲得聯合國教科文組織的認可,並在2015年被評為新疆第一個歷史人文5A級景區。當地居民也借此契機,將自家房屋打造成特色民宿、手工藝品店、餐館等,參與到旅遊產業發展中,既實現了就地就業、就近創業,也實現了多元增收、共同致富,真正做到了「人與城一體,家與鄉同興」。

特色是生命 雷同是大忌

近年來,內地各種「古城」拔地而起,投資動輒過億,築造形制也一座比一座宏大氣派。然而,缺乏底蘊、鮮少特色、嚴重雷同,讓不少項目陷入低效運營甚至荒廢的困境。此前,投資高達25億元的內地某古城因生意慘淡、門可羅雀,導致不得不進行重整的新聞,更引發了社會對於「古城熱」的「冷思考」。

「喀什古城成功的關鍵在於這裏有深厚的歷史底蘊,城市改造又最大限度地保留了原來的風貌,所以形成屬於自己的特色。」喀什當地一位負責人對香港文匯報記者說,從「危舊房改造」到「文旅經濟發展」,喀什老城的「華麗轉身」,生動闡釋了「以人為本」的理念,也積累了老城改造的成功經驗。

此間亦有評論指出,古城古鎮應立足自身資源稟賦,打造特色品牌。獨特的歷史文化資源是古城古鎮的核心競爭力,也是建設的靈感源泉。從建築風格到民俗活動,從街邊美食到文創產品,都應緊扣地區特色,避免千篇一律。在此基礎上,要對古城古鎮的資源進行創造性轉化與創新性發展,充分利用新技術、新場景、新業態,讓文旅資源煥發新生機。

走進樂器村 如入「民族樂器的天堂」

「我今年70歲了,從小就在這裏製作民族樂器。我特別熱愛這項工作。」精神矍鑠的老爺爺托合提·肉孜開心地對香港文匯報記者說,他一生都致力於發揚新疆本地的民族音樂。為了更好地把這些技藝傳承下去,如今自己已經收了七十多個徒弟。說話間,托合提·肉孜的小孫子也興致勃勃地拿起一件達普(即手鼓),信手拍了起來,頓挫有致的樂音迅速飄揚開來。

新疆是中國著名的歌舞之鄉。當地百姓能歌善舞,帶着一種與生俱來的天賦。近日,香港新聞聯高層參訪團走進位於喀什的中國新疆民族樂器村景區。在這裏,秀美的都塔爾、精緻的彈撥爾、別致的艾傑克,還有音色出眾的納格拉、富於特色的胡西塔爾……一件件新疆民族樂器,琳琅滿目的製作原料,還有一位位埋頭雕琢的樂匠,讓人彷彿進入了「民族樂器的天堂」。

家庭作坊製27大類50餘品種樂器

在新疆民族樂器村,村民們運用家庭作坊式製作樂器已有150多年的歷史,生產製作的樂器有27大類、50多個品種,幾乎涵蓋了所有維吾爾族傳統樂器的種類。2004年,該村民間藝人製作的5米長的都塔爾和3.7米長的熱瓦甫巨型民族樂器,被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

2012年,在喀什舉辦的南疆首屆民族樂器博覽會上,新疆民族樂器村匠人精心製作的手鼓、都塔爾、熱瓦甫、薩塔爾、彈撥爾等5件樂器獲得大上海基尼斯世界之最認證。如今,在政府提升改造工程和一代代樂器匠人的不懈努力下,這裏已經發展成為集展示展覽、旅遊民宿、美食購物、旅遊參觀於一體的綜合性景區,並成為新疆喀什的另一張文化旅遊「金名片」。

專家解讀|港疆文化合作 提升中華文化全球影響力

香港與新疆分別地處祖國東南端和西部,而且都具有不同文化交流融通的特色。從這個意義上講,香港與新疆在文化交流上也帶有基因裏的共性。對此,著名香港問題專家、浙江師範大學邊疆研究院副院長王江在接受香港文匯報記者採訪時說,香港與新疆的文化交流不僅可以繼續深化現有的影視、音樂、藝術展覽和文創產業等領域,還能夠結合雙方特色,進一步拓展合作的廣度和深度。

王江舉例說,香港擁有成熟的電影產業和國際化傳播平台,近年來圍繞新疆題材的影視作品如《第一次的離別》和《我的阿勒泰》在華語世界反響熱烈,為雙方在影視製作、題材開發和市場推廣方面創造了更大合作空間。在音樂領域,新疆不僅有悠久的民族音樂傳統和豐富的表演形式,還積極發展說唱等現代音樂風格,近年來新疆HipHop文化在年輕群體中極具影響力。香港則擅長推動音樂創新和跨界合作,未來兩地在音樂節、跨界演出、音樂IP開發等方面將有廣闊合作前景。

合作激發青年人創新潛力

「香港與新疆深化文化交流合作,不僅有助於增進兩地人民相互理解和情感認同,為促進民族團結、社會融合提供堅實的文化基礎,也為構建中華民族多元一體格局作出貢獻。」王江認為,新疆作為中國多民族、多元文化薈萃的代表,擁有豐富的非遺、藝術、音樂和文學資源,而香港則憑借其國際化平台、開放包容的文化氛圍以及成熟的傳媒、出版和創意產業,能夠將新疆的獨特文化更好地推廣到世界舞台,讓多元中華文化在全球產生更大的影響力。

在王江看來,文化合作還為兩地青年提供更多交流與成長機會。通過聯合舉辦藝術節、影視合作、音樂共創、數字文創、青年互訪和實踐項目,不僅能夠激發青年人的創新潛力,培養具有國際視野與家國情懷的新一代文化傳承者,也進一步夯實中華民族共同體意識,推動中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展。

(來源:香港文匯報A13:內地 2025/07/12)

字號:

字號:

評論