冼漢廸 | AI浪潮,人才領航

6月28日,筆者出席2025香港國際人才職業博覽會,圍繞人工智能和人才發展,分享了個人關於國家戰略、香港行動、行業發展、人才需求的見解。

今年全國兩會,政府工作報告在「因地制宜發展新質生產力,加快建設現代化產業體系」章節提出持續推進」人工智能+「行動,本質是以技術革命重構生產力、以創新生態重塑競爭力,讓人工智能成為推動經濟社會發展和跨界融合的重要引擎。這將會重塑人才需求結構,推動就業轉型。可以預見,未來國家對AI人才的需求必然逐年上升,AI人才的跨學科、跨界培養將成為主流。

香港在創科及AI發展方面擁有諸多戰略優勢,國際化、基礎研究、學術資源、「超級聯絡人」等,基於這些優勢,特區政府正以空前力度推動AI發展。

近年來,先後推行了一系列政策措施,包括建設數碼港人工智能超算中心、預留10億成立人工智能研究院、撥款30億推行人工智能資助計劃,以及人才培訓、持續進修等,這些政策措施為香港在人工智能領域的發展奠定了基礎,也為香港AI企業和人才提供了更多的發展機會和平台。

筆者作為人工智能資助計劃委員會主席,正在通過資助積極推動香港人工智能生態圈的發展,幫助企業加速技術轉化,以及培養本地AI人才梯隊。目前已牽頭完成10個人工智能項目的審批資助。同時,香港數碼港的人工智能超算中心的算力使用率已攀升至90%。

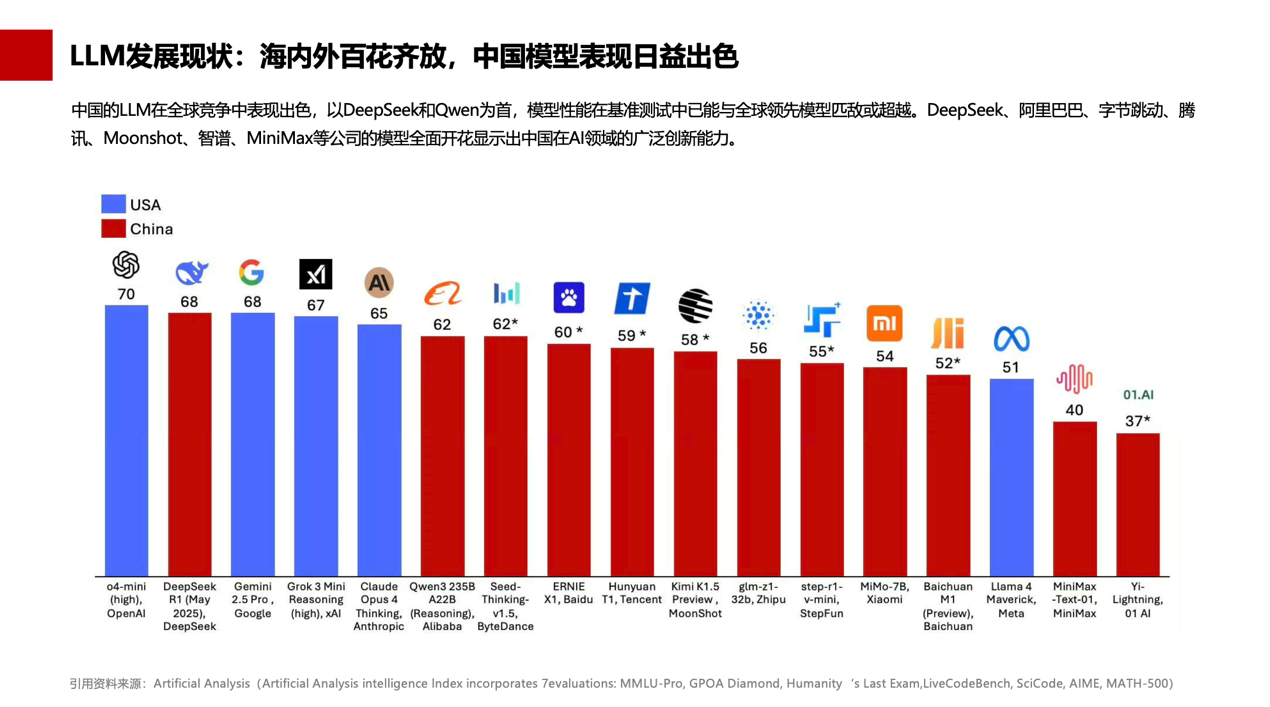

近年來,全球大模型技術都經歷了飛速的發展。在海外,以OpenAI、Anthropic、Google為代表的模型已經有了非常好的表現。在中國,我們也看到了一種非常積極,甚至可以說是爆炸式的追趕趨勢,比如DeepSeek、Qwen、阿裏、字節、騰訊、Moonshot、智譜、MiniMax等企業的模型,已經在多個權威評估中與全球頂尖模型「平起平坐」,甚至在部分指標上實現超越。據Artificial Analysis的全球智能指數顯示,中國模型已經全面進入第一梯隊。

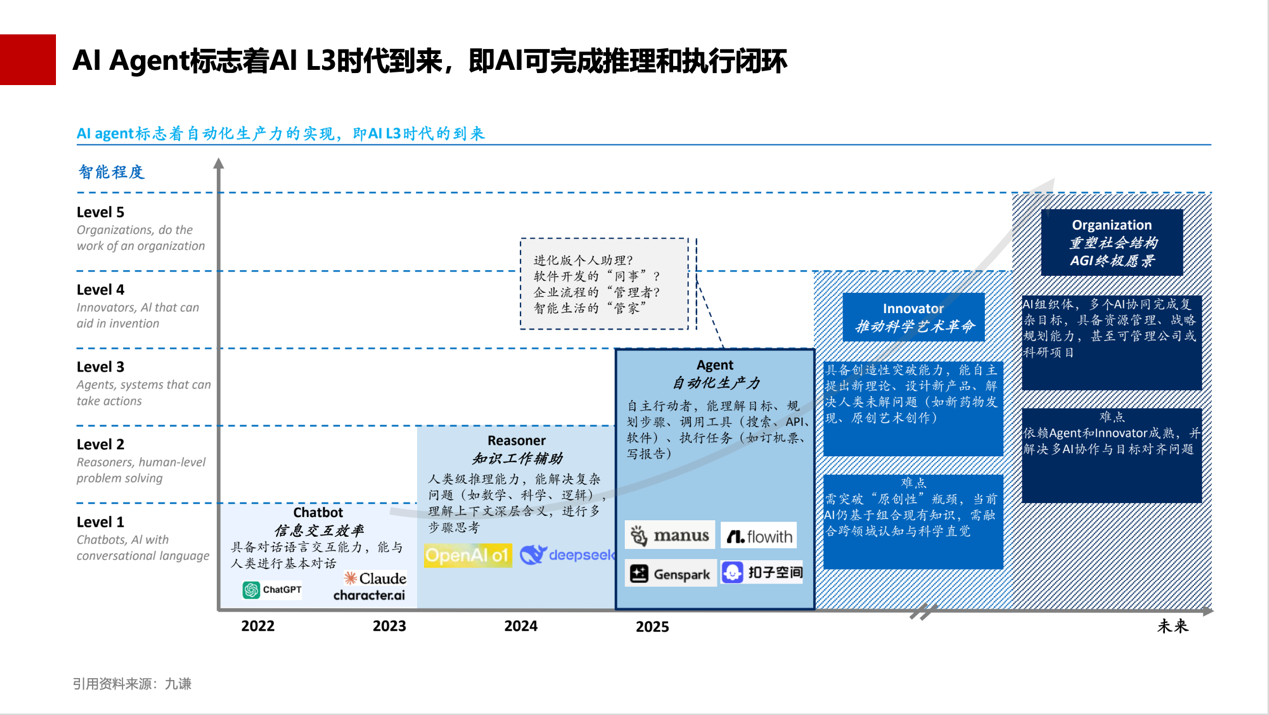

大模型之外,另一個至關重要的是Agent能力的進化。所謂Agent,我們理解為「具備目標感和執行能力的AI智能體」。它不僅能像GPT那樣理解和生成語言,更重要的是具備推理、決策和行動的能力,能夠形成一個完整的閉環。

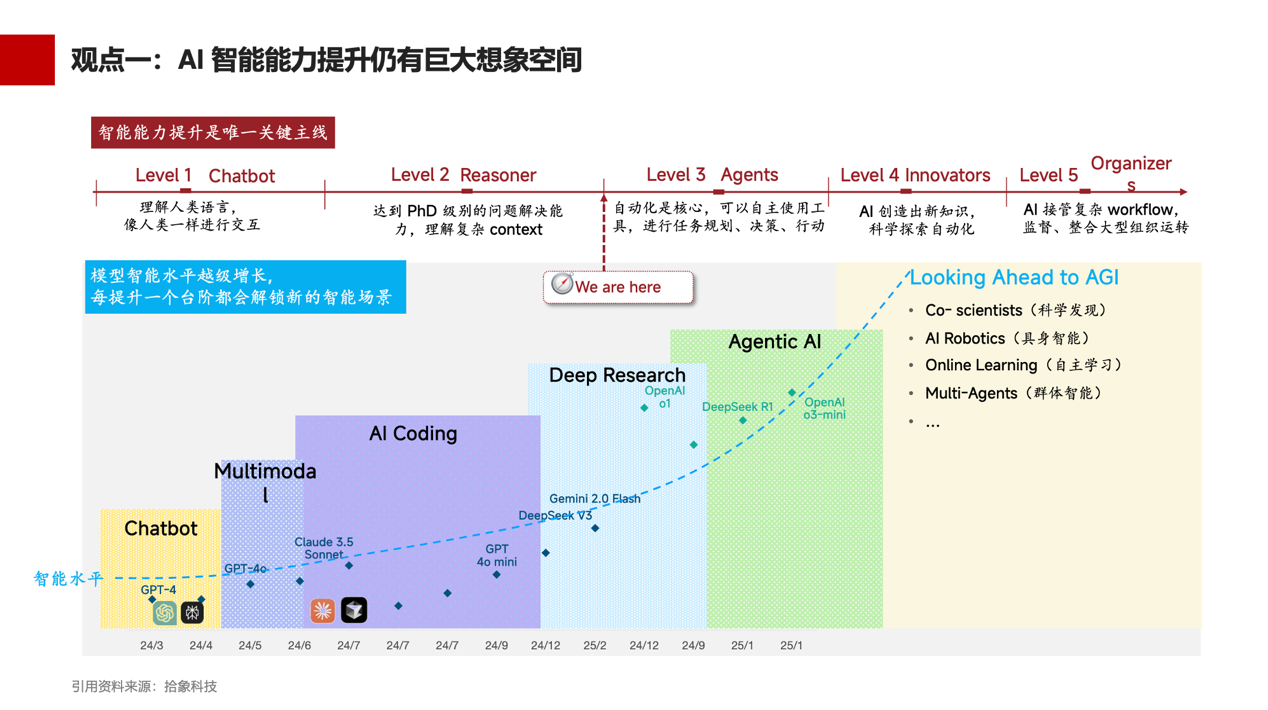

Open AI曾經把通往AGI的路分為五個階段,Agent即是任務驅動的第三階段。今年出現了很多令人眼前一亮的Agent產品,比如Manus、Genspark、字節的扣子空間等,在「任務完成率」這個指標上做得越來越好,標誌着AI已進入了L3時代。這將引發從技術底座到用戶體驗的全面重構。

2025年,對中國AI應用層來說,是一個真正的爆發點,因為三個底層變量都已就緒。一是國內模型能力的持續提升,許多模型已經有了非常好的表現;二是算力成本的顯著降低,大模型價格從chatgp4出現到現在價格降低了99.5%甚至更多;三是大量優秀技術人才下場創業。ToB產品層面,有Coding(例如Cursor)、營銷、企業自動化等領域的通用應用,以及法律、醫療領域的垂直應用。ToC產品層面湧現了一批擁有高頻使用場景和強產品力的應用產品,如DeepSeek的搜索應用、海螺AI的視頻生成工具、MiniMax的Talkie,打造虛擬人物對話等。此外,豆包月活躍用戶數超過八千一百萬、可靈ARR(年度經常性收入)實現超億元,都在證明着目前已經進入到AI應用的爆發時代。

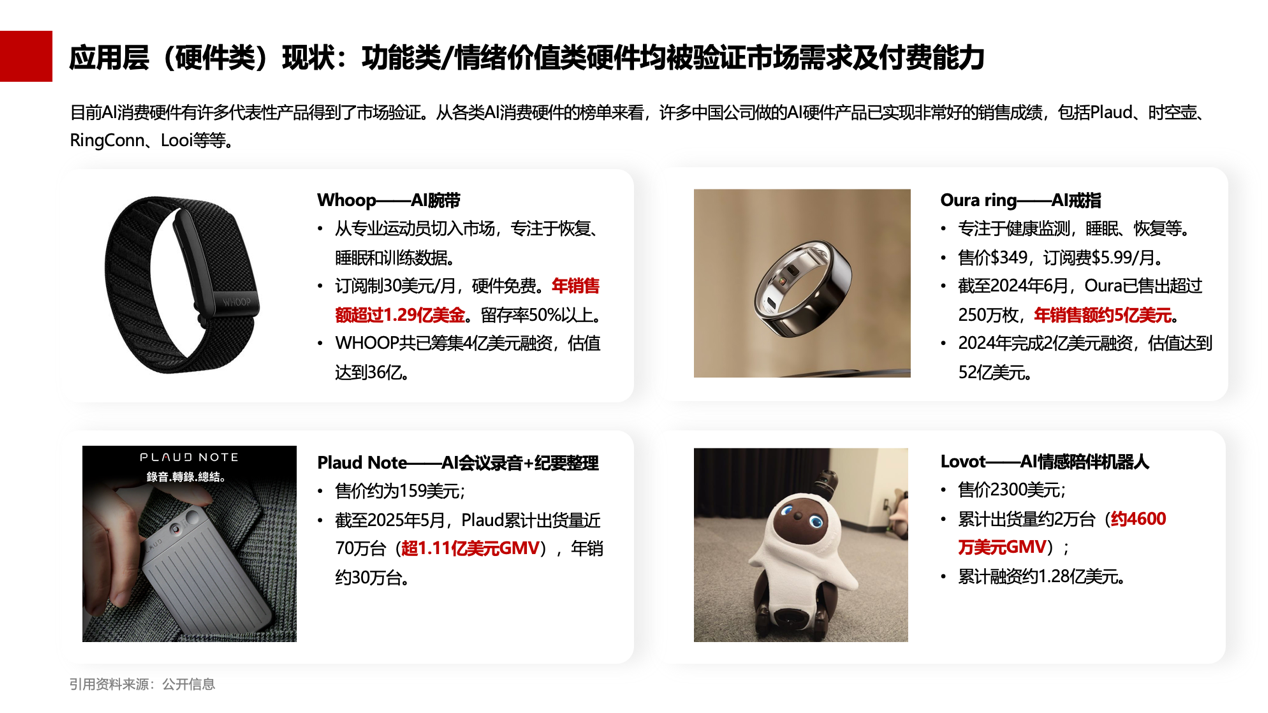

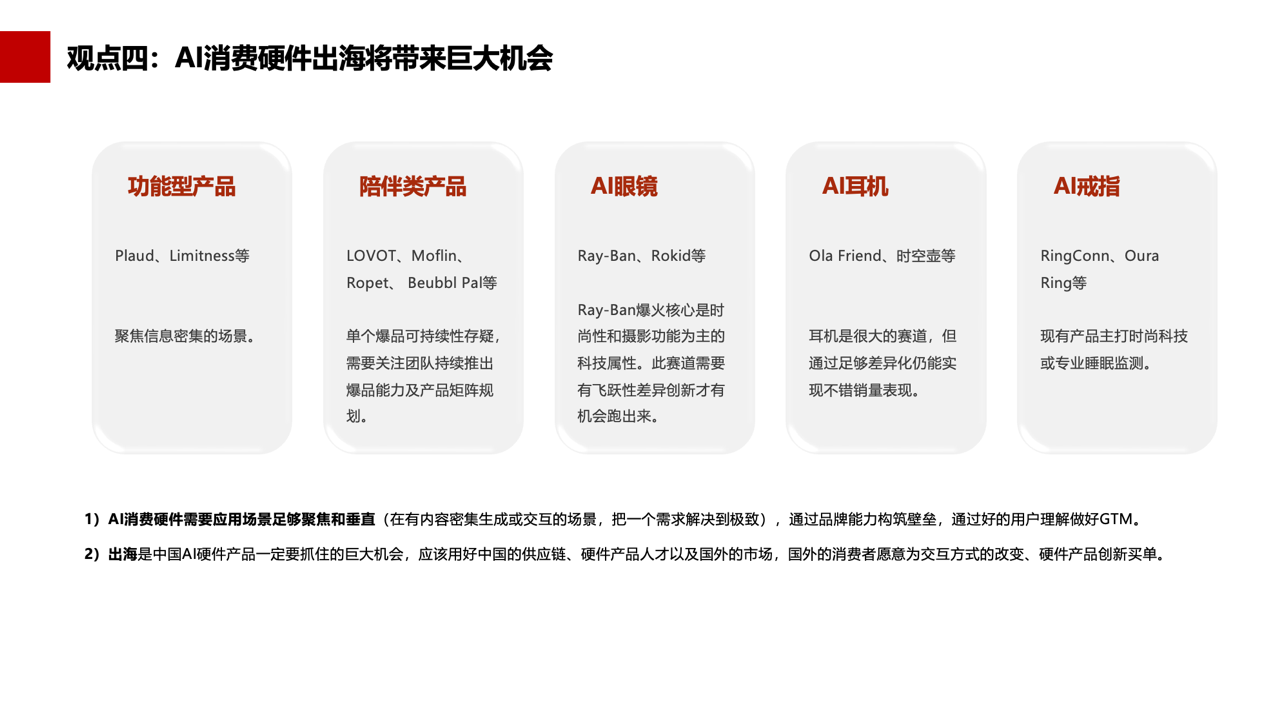

除了軟件,AI消費硬件也是一個非常值得關注的方向,目前AI消費硬件有許多代表性產品得到了市場驗證。例如,專注健康監測的Oura Ring,銷量超250萬枚,估值52億美元;會議錄音+總結的智能筆記硬件Plaud Note,銷量已達70萬台;情感陪伴機器人Lovot,售價2300美元,雖然價格很高但依然有不少用戶願意嘗試。這些產品驗證了海外用戶對AI消費硬件的付費能力及購買意願。

另外,從各類AI消費硬件的榜單來看,許多中國公司做的AI硬件產品已實現非常好的銷售成績,包括Plaud、時空壺、RingConn、Looi等等。

在2025年這個節點,有哪些AI時代的科創機會?筆者用四個觀點來系統闡述。

觀點一:AI 智能能力提升仍有巨大想像空間

首先我們要明確一個前提:AI的智能能力,還遠遠沒有到頂。我們今天在用AI時,或許已經感受到了其強大的能力。但筆者相信,AI的智能能力仍有巨大提升空間和想像空間。

未來2–3 年,可能有多個重要突破點會拓展新的能力邊界。在L4階段,AI會成為Innovators,在AI for Science領域加速點亮科技樹,帶來多學科革命。正如Anthropic CEO Dario Amodei所言:AI將大幅加速生物和臨床醫學研究,未來50-100年的進展可能被壓縮到5-10年內完成。在L5階段,AI會成為Organizers,接管複雜的workflow,實現真正具有智慧的Multi-Agent、具身等。

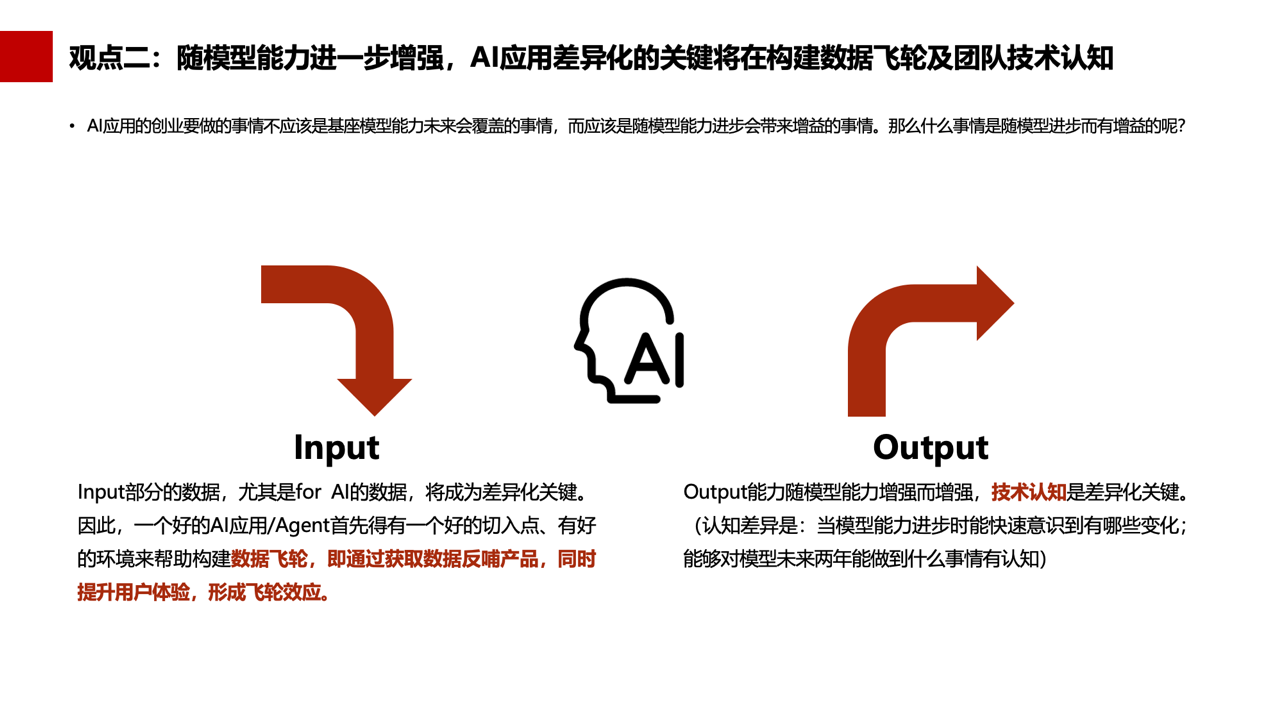

觀點二:隨着模型能力進一步增強,構建數據飛輪及團隊技術認知將是AI應用差異化的關鍵

筆者認為,人工智能應用的創業活動不應專注於那些未來可能被基礎模型能力所涵蓋的事務,而應着眼於那些隨着模型能力的提升而能夠帶來附加價值的事情。從人工智能應用的輸入(input)和輸出(output)兩個環節進行分析,輸出部分的質量將隨着模型能力的增強而不斷提升。因此,關鍵在於如何在輸入環節找到合適的切入點,促使用戶願意使用並持續提供更多信息,通過獲取數據反哺產品,同時提升用戶體驗,形成飛輪效應。

輸出部分的數據,尤其是for AI的數據,將成為差異化關鍵。因此,一個好的AI應用/Agent首先得有一個良好的切入點和環境來幫助構建數據飛輪。

在輸出環節,雖然產品能力大概率會隨着模型進步而能力提升,但技術認知是差異化的關鍵。技術認知主要分為兩個部分:

一是當模型能力進步時應快速意識到有哪些變化,例如當o1出現,模型相比以前多了哪些能力,以及這些能力的增強能夠執行哪些額外或更優的任務。

二是能夠對未來兩年內模型能夠實現的功能有所了解。

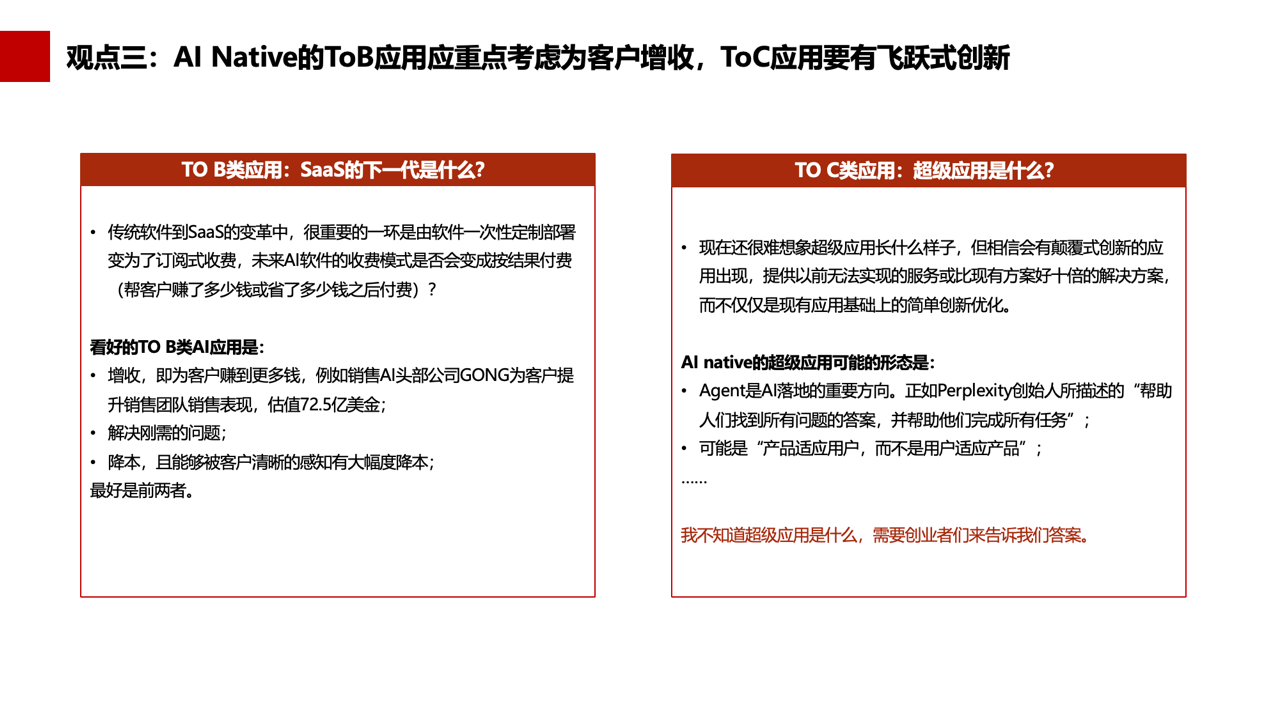

觀點三:AI Native的ToB應用應重點考慮為客戶增收,ToC應用要有飛躍式創新

ToB的應用經歷了從傳統軟件到SaaS的變革,AI ToB應用是SaaS的下一代。在這個演進的過程中,一個關鍵的轉變是從一次性購買和定製部署轉變為基於訂閱的收費模式,即在幫助客戶實現盈利或節約成本後才進行收費。

筆者看好三類ToB AI應用,一是增收,即為客戶賺到更多錢,例如銷售AI頭部公司GONG為客戶提升銷售團隊銷售表現,估值72.5億美金;二是解決剛需的問題;三是降本,且能夠被客戶清晰地感知有大幅度降本。尤其以實現前兩者為佳。

關於ToC的AI應用,大家一直在探討何為超級應用,目前cursor或許算是一個超級應用,但下一個超級應用的形態尚難以想像。但可以預見的是,將會有顛覆性的創新應用問世,它們將提供前所未有的服務,提供以前無法實現的服務或比現有方案好十倍的解決方案,而不僅僅是對現有應用進行簡單的創新和優化。筆者推測AI native的超級應用可能形態包括:

一是Agent,正如Perplexity創始人所描述的「幫助人們找到所有問題的答案,並幫助他們完成所有任務」;二是「產品適應用戶,而不是用戶適應產品」。這需要創業者們來告訴我們答案。

觀點四:AI消費硬件出海將帶來巨大機會

出海是中國AI硬件產品必須把握的重要機遇,海外用戶有兩大「紅利」,一是訂閱付費習慣更強;二是對創新交互硬件接受度更高。中國有三大優勢:一是世界最強硬件供應鏈,深圳、東莞,以及珠三角早已形成完整體系;二是大量智能硬件人才積累,從智能手環、音箱到IoT,這些團隊具備快速迭代產品的能力;三是AI能力快速追趕,產品有機會彎道超車。此外,AI消費硬件需要應用場景足夠聚焦和垂直(在有內容密集生成或交互的場景,把一個需求解決到極致),通過品牌能力構築壁壘,並憑借對用戶的深刻理解來優化產品的市場推廣策略。

最後是人才需求。據香港生產力促進局公布的《香港人工智能產業發展研究》調研數據顯示:

49%受訪AI企業表示有技術人才招聘困難,41%表示因為香港缺乏相關的技術人才。香港需要什麼樣的AI人才?基於前述內容和分析,筆者認為是複合型人才。這些複合型人才的需求,直接源於香港對AI前沿發展的需求,以及核心優勢產業亟待突破和創新的點,如金融風控、跨境支付優化、供應鏈智能管理、精準醫療輔助診斷等。

一是AI +領域專家:懂得將AI技術落地到具體行業,如金融科技AI、醫療AI、智慧城市AI、法律科技AI、物流AI等。

二是AI政策、倫理與治理人才,能解決AI應用中的公平性、透明度、隱私保護、安全風險等複雜倫理和社會問題。

三是AI產品經理/商業轉化人才:理解技術潛力,能定義產品、對接市場、尋找商業模式,起到橋樑作用。

四是AI基礎研究型人才:在人工智能核心算法等領域具有深厚理論基礎和創新能力,且具備交叉學科能力的人才。

此外,不同類型企業對人才的需求也展現出鮮明特點,AI初創公司需要全棧、敏捷、創新能力強的人才;大型金融機構或企業則需要能將AI整合到現有體系並規模化應用的人才。

作者:冼漢廸,現擔任香港科技及創新界選委、創新科技及工業局創新科技與產業發展委員會委員、人工智能資助計劃委員會主席、大學研究資助局委員、互聯網專業協會會長等社會職務,以及斯坦福大學、卡內基梅隆大學專家顧問,同時也是一位粵港澳大灣區企業家、天使投資人。

字號:

字號:

評論