港故事 | 邵逸夫——百年光影 一生傳奇

2014年1月7日清晨,香港傳奇企業家邵逸夫與世長辭,享年107歲。邵逸夫,香港赫赫有名的「六叔」,叱咤娛樂圈大半個世紀,他打造了邵氏、無綫兩個影視王國,培育了數之不盡的演藝人才。他開創了中國電影史上有聲電影的新紀元,見證了中國電影從默片到有聲、從黑白到彩色的全部歷史。在香港商界群英譜中,邵逸夫的名字不僅鐫刻着影視王國的傳奇,更深深融入國家教育事業的發展歷程。

十里洋場少年,叱咤影壇風雲

邵家敗落,少年暗生「娛樂心」

1920年,邵逸夫父親邵玉軒接手上海「小舞台」並改名「笑舞台」劇院,經營起電影片子的進出口生意,開創了邵氏家族電影事業的先河。1923年,邵家已趨敗落,所有家業中只剩下一幢房子和「笑舞台」。邵氏兄弟毅然賣掉房子,舉家搬進「笑舞台」,破釜沉舟,成敗在此一舉。

兄弟聯手成立「天一影片公司」

邵家四兄弟都沒有繼承父業,全部投身娛樂圈,並棄本名而改別號依次為醉翁、邨人、山客、逸夫。長兄邵醉翁由買賣電影片子到放電影,到後來獨樹一幟,成立中國電影史上赫赫有名的「天一影業公司」,開始自己拍電影。邵逸夫從後勤做起,幹遍所有部門,全面的訓練為之後主持電影公司打下堅實基礎。

經歷「六合圍剿」,險渡大洋成中國有聲粵語電影鼻祖

「天一公司」越做越大,其獨斷專行得罪了電影界同仁,遭遇「六合圍剿」,在上海已無法立足。邵逸夫赴新馬等地協助兄長發展電影發行公司,並開始鑽研有聲電影。1931年,邵逸夫前往美國購買有聲電影器,途中輪船觸礁沉沒,命不該絕的他抱着一塊小舢板,在茫茫大海上飄了一夜後獲救,並從美國好萊塢買回所需的「講話機器」。歷盡艱辛終於拍出了中國第一部有聲粵語電影《白金龍》並獲得巨大的成功,讓邵逸夫成為中國電影史上有聲粵語電影的開山鼻祖。

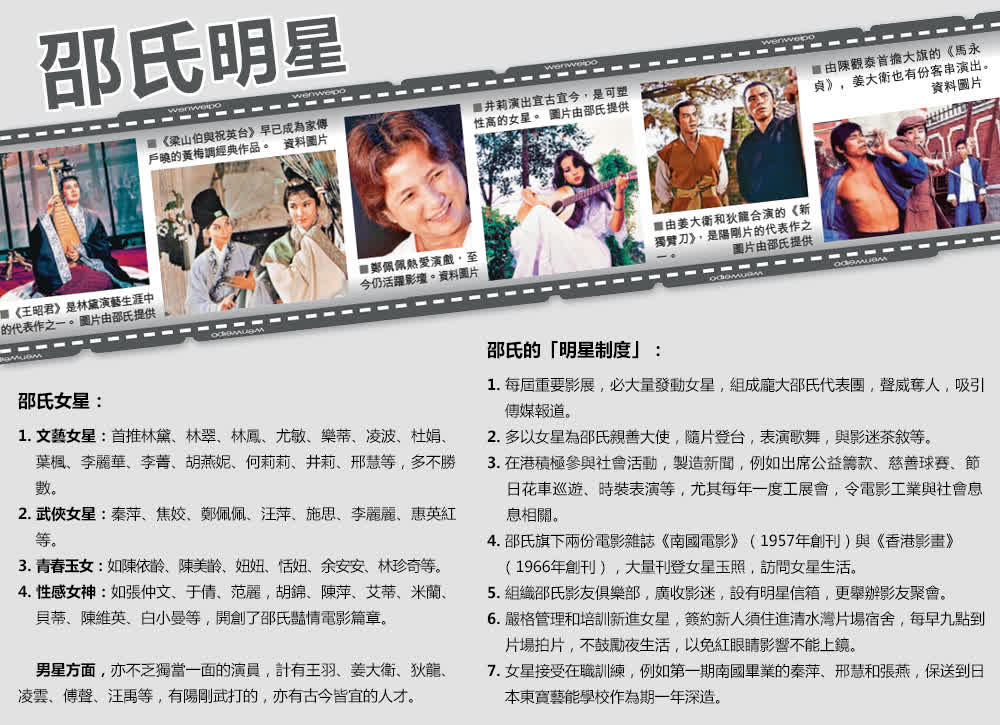

「邵氏出品,必屬佳片」

邵氏兄弟先後拍攝了1000多部電影,邵逸夫不惜重金,把《楊貴妃》、《梁山伯和祝英台》搬上了銀幕。這兩部傾注着邵逸夫心血的巨片上映後,在香港、台灣以至東南亞一帶掀起了一股中國片的狂潮,觀眾簡直為它着了魔。各種報刊爭相評論邵氏出品的電影,歐美人也紛紛前來訂購邵氏的影片。「邵氏出品,必屬佳片」紅遍大江南北。

進軍電視行業笑傲港島四十載

1970年鄒文懷與邵氏高層自組嘉禾影業,讓邵氏公司元氣大傷。邵逸夫轉戰電視行業。1980年TVB高層變動,邵逸夫接任董事局主席,將「邵氏影城」的明星和香港演藝的精英都網羅到門下,使「無綫」製作的高水平高質量的電視劇集紛紛出籠,收視率急劇上升,壓倒其在香港的競爭對手「亞視」,雄視港島,使TVB成為世界市值最大的華語傳媒。

一座城,一場「盛世」,一個「帝國」

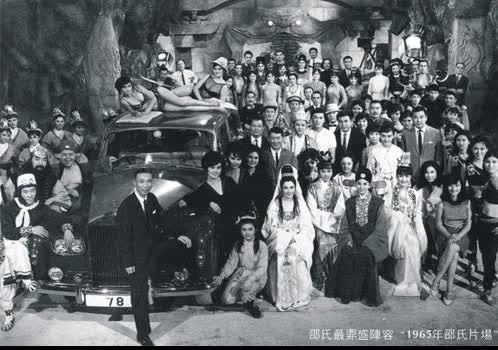

削山平地創建影城——「東方好萊塢」

1957年,邵逸夫正式移師香港,次年成立了邵氏兄弟香港有限公司。他想搶佔香港這個制高點,還要建立自己的影院和出品自己的影片。於是他投巨資買下一座半荒的山崗,並削為平地,在這平地上築起了一座電影城——這便是後來聞名遐邇的邵氏兄弟電影製片廠。此後,從這裏拍攝發行的影片每年高達40多部,邵氏影城全盛時期,員工超過1300人,被外國傳媒譽為「東方的好萊塢」。

一場影視的盛世:從武俠片到TVB黃金劇

功夫片是邵氏的拳頭產品,胡金銓1966年起用鄭佩佩、岳華主演的《大醉俠》,次年張徹的《獨臂刀》上映,成為第一部票房超過百萬元的影片。李小龍回港後,為抗衡嘉禾,邵逸夫請回李翰祥,拍攝了《大軍閥》、《風月奇譚》等賣座風月片,此類型片因此一炮而紅。進入七十年代,香港犯罪率劇增,邵氏再次瞅準機會,推出程剛導演的《天網》、桂治洪導演的《成記茶樓》等「寫實犯罪片」,再次引領了香港電影類型片的風潮。

邵逸夫時代的TVB劇更是家喻戶曉,如黑幫劇《上海灘》、武俠劇《射鵰英雄傳》、商戰劇《大時代》、刑偵劇《鑒證實錄》、宮鬥劇《金枝欲孽》等等,使TVB長期成為平民百姓家庭的首選頻道。

港星搖籃,美女工場,綜藝王朝

1971年,邵逸夫主持開設了被譽為「港星搖籃」的TVB訓練班,香港演藝圈黃金一代如周潤發、張國榮、劉德華、周星馳、郭富城、劉嘉玲、梁朝偉、汪明荃、肥姐、鄭裕玲等沒有幾個不是TVB培養的。邵逸夫欽點的歌壇「四大天王」品牌,光環至今不衰。1973年,TVB開始每年舉辦「香港小姐」競選。當選者往往一夜成名,實現灰姑娘的童話,落選者也有機會進入演藝行業,開始多姿多彩的人生。港姐是香港女性美的代表,是香港一張永恒的魅力名片。

從「歡樂今宵」起,綜藝節目成了TVB的鎮台之寶。「歡樂今宵」環節奇思妙想、主持妙語連珠,打出了節目品牌,從此TVB的綜藝節目一發而不可收。TVB每年製作的節目類型多種多樣,包羅萬象。

三重身份:娛樂大亨、富豪、慈善家

有錢、有名、有美相伴,六叔的百歲經歷近乎完美。在過去一個世紀中,他所展現出來的勤力、敬業、精明、魄力和慈善之心,均值得香港新一代富豪效仿。

他是娛樂之王

2014年香港媒體評選娛樂圈中「最具影響力的人物」,六叔位居榜首。這不僅是因為他是香港「娛樂圈明星」中惟一年齡過百的人瑞,更重要的是他所執掌的TVB王國是當時亞洲最大中文節目內容的供貨商,在香港有着近乎壟斷的競爭態勢。

不僅如此,邵逸夫對推動香港電影的發展亦功不可沒,他可以被視為是華人電影史的「活古董」,開創了中國電影史上有聲電影的新紀元。可以說,邵逸夫締造了香港影視的黃金時代。在香港的文化史上,他是一個即使再過一百年都不可被忽略的標桿性人物。

他是富豪榜常客

與時常出現在娛樂版頭條的「明星」身份相比,六叔或許更鐘意被視為是一名成功的商人———捱得苦、做事勤勉、精通業務、市場敏銳度極強、對成本錙銖必較,老一輩港商的致富之道在他身上表現得淋漓盡致。他從上世紀20年代與兄長一起打拚三十餘年,已在南洋積累了相當的身家,卻仍選擇在知天命之年赴港「創業」;至20世紀70年代末,他淡出拚搏了近50年的電影業,轉向進軍新興的電視行業時,已年過古稀。他不斷地打拚為自己積累下百億身家,穩居香港超級富豪榜。

他是慈善大家

邵逸夫畢生心繫祖國教育醫療事業,自1985年開啟內地慈善征程以來,其善舉遍布神州大地。據統計,邵氏基金累計向內地教育領域捐贈逾47.5億港元,興建項目總數達6013個,涵蓋大學、中學、小學、職業技術學校、師範院校及特殊教育學校等各級教育機構。這些捐建項目包括圖書館、教學樓、科技大樓、體育館、藝術中心及學術交流場所等現代化設施,遍布全國31個省區市,為無數學子照亮求學之路。

相對於「影視大亨」這個頭銜,很多人對邵逸夫的認識更多的是對祖國的教育、醫療等事業的捐助。與許多企業家喜歡捐建知名學府或家鄉學校不同,邵逸夫的捐建遍布各省市、各層級的學校。事實上,大多數逸夫樓建設於上世紀九十年代至新世紀初,這些今天看上去有些斑駁陳舊的樓房,在中國教育資源還很匱乏的20年前,絕對是一所學校的標誌性建築,更不要說在一些偏遠貧困地區。

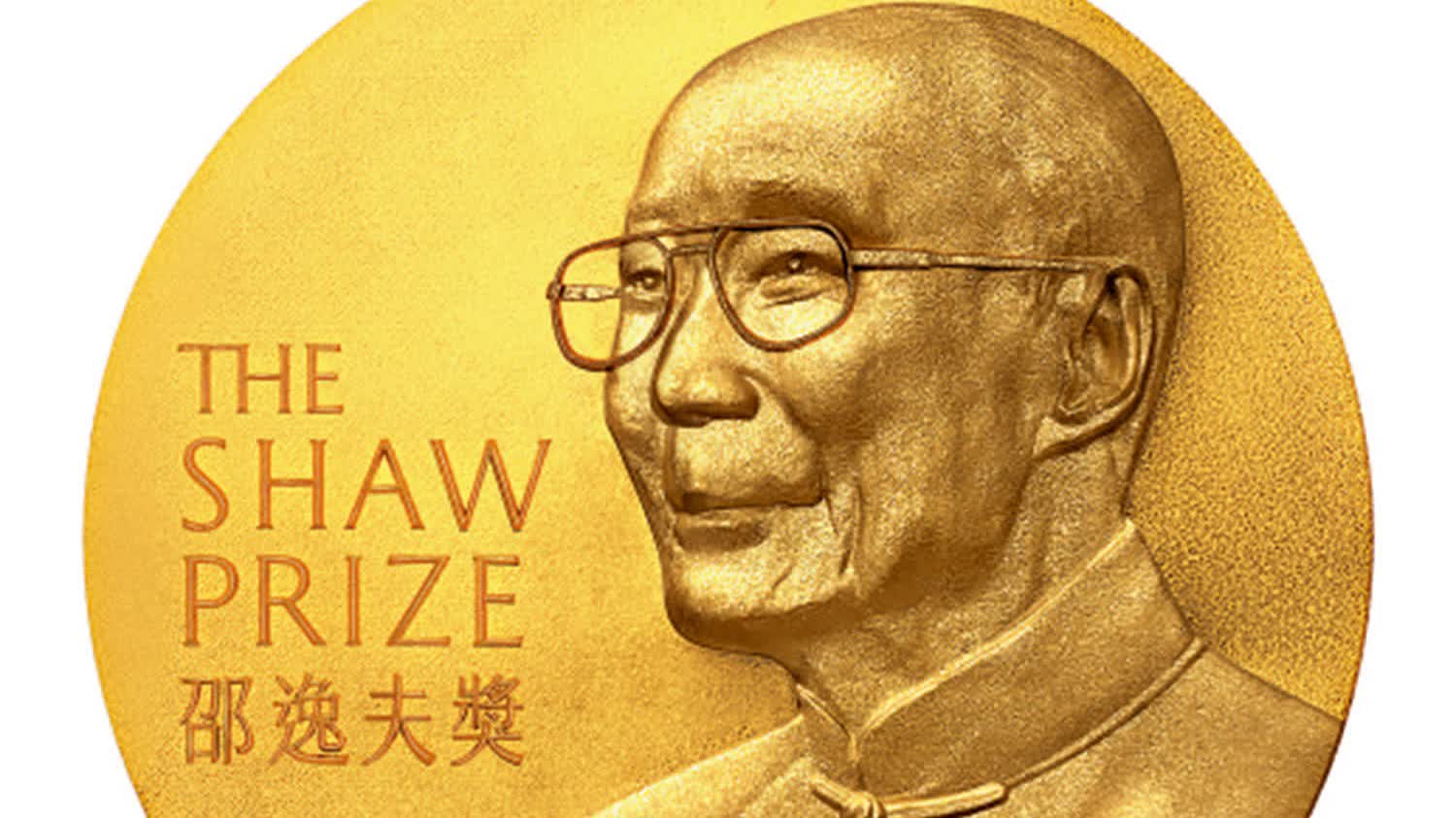

設「東方諾貝爾」邵逸夫獎

邵逸夫在晚年,深感部分對世界有貢獻的科學研究,未納入諾貝爾獎項目內,遂於2003年成立全球科學獎項「邵逸夫獎」,以表彰在數學科學、生命科學與醫學、天文學有傑出成就的科學家,因其權威性與國際影響力而被學界譽為「東方諾貝爾獎」。其每項獎金高達120萬美元,金額之鉅更勝諾貝爾獎。邵逸夫畢生傾力支持祖國與香港教育事業,設立此獎更樹立了全球慈善家的典範。

宇宙中的一顆星。1990年,中國科學院為了表彰他為中國教育事業做出的貢獻,將中國發現的2899號行星命名為「邵逸夫星」。

出資協助保育莫高窟壁畫

在國家發展的每個關鍵節點,邵逸夫從未缺席。改革開放後,邵逸夫致力支持內地教育與醫療事業等發展。邵逸夫曾說,他生於清朝末年,彼時中國積弱積貧,政府腐敗無能,百姓多為文盲,故總被世界列強欺負。他認為,「教育為立國之本」,只有提高國民的教育水平,才是從根本上解決中國的問題。內地很多重點高校和中學都有以邵逸夫命名的建築物。

除了捐助內地的醫療和教育外,邵逸夫曾於1985年出資1000萬港元,協助保育敦煌莫高窟壁畫。此外,邵逸夫對救急救難亦不遺餘力,例如2005年長江流域遭受水災,邵逸夫一次性捐助災區建起118所小學;2008年汶川地震,他捐款1億港元;2013年雅安地震,他捐款8000萬人民幣。

邵逸夫過年穿唐裝,愛自己的國家、愛生活了大半輩子的香港,拿出近百億財富捐贈予祖國。今日人們懷念邵逸夫,最是推崇他的愛國愛港、慈善為懷。

獲頒首屆「中華慈善獎」

在2005年,國家民政部主辦的首屆「中華慈善獎」中,邵逸夫成為首批「中華慈善獎」得獎者之一。而在2007年第三屆的「中華慈善獎」,邵逸夫更獲頒「終身榮譽獎」,是內地對他慈善事業的最高肯定。

邵逸夫,不僅僅是一個傳奇

全球最長壽CEO的養生之道

2010年元旦,102歲的邵逸夫正式宣布退休,比一般人的退休年齡晚了整整40年。有人問他的養生秘訣何在,他笑答:「秘訣有三,一是勤奮工作;二是笑口常開;三是每天練功。」邵逸夫90歲前,堅持每天上班。他認為,晚年小勞有益健康。「我的最大樂趣就是工作,只有保持工作才能長壽。」

邵逸夫是這個時代的傳奇,他的一生遠比TVB電視劇、比任何一部電影都更為精彩。他和他的邵氏王國見證了香港電影的成長和繁榮,也將永遠被銘刻在香港電影的史冊上。

2014年,這位傳奇企業家與世長辭,但他創立的邵氏基金依然持續資助內地教育事業,讓這份家國情懷生生不息。

(來源:2014年1月7日《人民網觀點》、2025年5月17日《大公報》)

字號:

字號:

評論