1998年金像獎這部港片,太敢說了

文/許彤卉

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮前日(27日)晚於香港文化中心大劇院舉行。陳茂賢和鄭緯機憑《破·地獄》奪最佳編劇。

在27年前,編劇杜國威憑藉這樣一部電影,在第17屆香港電影金像獎獲頒最佳編劇獎,被無數觀眾奉為圭臬,甚至成為了許多創作者的人生信條。

第34屆金馬獎(1997年),男主角謝君豪還憑藉此片爆冷擊敗張國榮奪得金馬影帝。

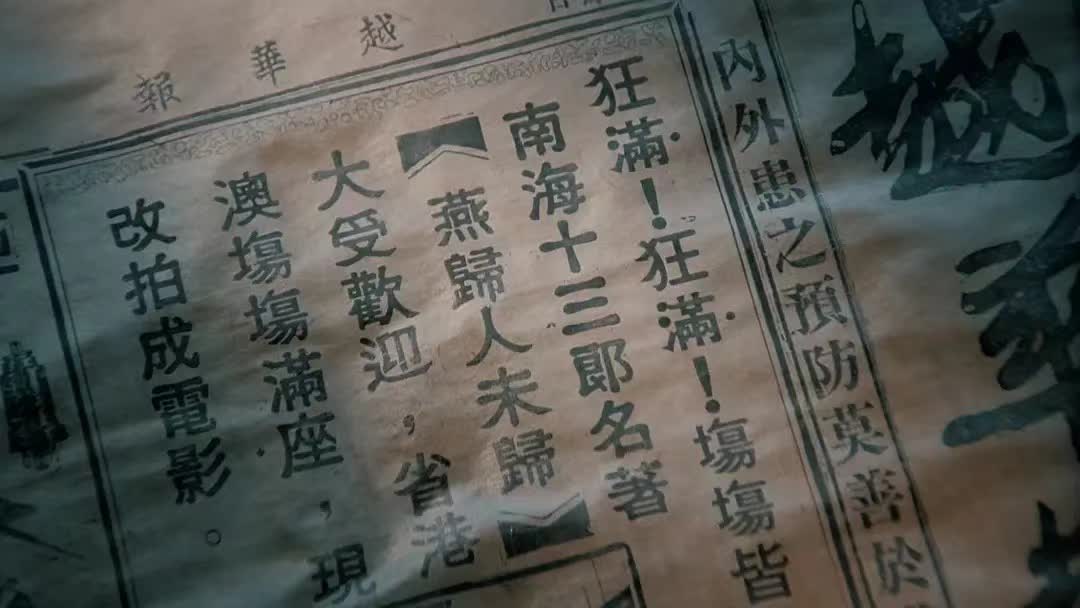

這部電影就是《南海十三郎》。

早在1993年,香港話劇團就將《南海十三郎》搬上舞台,時至今日,許多粵港澳市民可能對於舞台劇版本更為熟悉。

「癡人正是十三郎」

1967年,某個夜黑風高的晚上,一通電話打進了警署。警察緊急出動趕到,卻發現報案的人是一個乞丐。

乞丐說他的鞋子被偷了,一語驚人:「偷我左腳鞋的是英國人,偷我右腳鞋的是日本人。中國人的鞋子都被他們偷光了!」

彼時還是港英時期,警察們紛紛說他是個瘋子。

這個「瘋子」便是江譽鏐(liú)。

江譽鏐是上世紀30年代著名粵劇劇作家,廣東南海縣人,是江太史江孔殷的第十三個兒子。他從小自由頑皮,小小年紀便因為不滿校長做派而放火燒了校長蚊帳,還積極支持五四運動。

一次偶然的舞會,在香港大學學醫的江譽鏐對上海千金莉莉一見鍾情,並隨其到滬,但這段感情卻沒有得到莉莉父親的認可。兩年後,他竟落得窮困潦倒回到家中,此時江太史已家道中落。

江譽鏐做起了老師,業餘聽聽戲。在戲院,他結識了粵劇名角薛覺先,毛遂自薦原創劇本《寒江釣雪》。薛覺先慧眼識珠,邀請他加入了自己的劇團。

憑這部劇,江譽鏐聲名大噪,好不風光。晉身梨園名編劇,藝名「南海十三郎」。

十三郎才思泉湧,逸興雲飛,能同時寫三個劇本,三位抄寫員以車輪戰的方式給他抄譜,而遠遠跟不上他創作的速度,令他大為光火。

就在這時,他遇到了一生知己、後來的粵劇鬼才唐滌生。

二十歲的唐滌生抄譜時不僅跟得上十三郎的創作速度,還能與他一唱一和,甚至能為他的遣詞用句提出意見。

棋逢對手,知己難尋,唐滌生敢愛敢恨、敢做敢為的品質打動了他,他終於鬆口收徒。

(PS:現實中並沒有兩人是師徒的證據)

「文章有價」

見到十三郎的劇本《女兒香》火遍粵港澳,渴望成名的唐滌生向十三郎訴說了他的抱負,句句擲地有聲:

「我要證明文章有價。再過三五十年,沒有人會記得那些股票,黃金股票、世界大事只是過眼煙雲,可是一個好的劇本,五十年一百年,依然有人欣賞。」

所謂的「價」,並非名聲,也非利益,而是格局。

當唐滌生模仿十三郎的風格寫劇本,卻遭來他的「鄙夷」:

「你那麼有文采,不用寫這些庸俗的劇本來迎合觀眾。」

「眼光放遠一點,觀眾的水準越來越高,模仿再好也是我。」

1937年,日軍轟炸上海,廣州危在旦夕,戲班解散。十三郎用激將法趕走了唐滌生,讓他去香港闖出自己的路。

十三郎自己則到大後方戰區寫劇本勞軍。他的人生也就此急轉直下。

有編劇同行創作「三俗」劇本,用女色「鼓舞士氣」,以艷舞俗曲靡靡之音腐化軍隊。

他怒斥這種媚俗之作,甚至憤然出手,不歡而散。

戰後,有戲班請他寫劇本,班主寫的盡是些「寶蓮燈禽獸版」、「蟹美人大鬧水晶宮」、「甘地會西施」、「希特拉夢會藺相如」等嘩眾取寵毫無下限之作,十三郎巧妙地把劇本改為對抗異族,卻被班主批為「神憎鬼厭」。

從此,他的筆開始「生鏽」了。

再見莉莉,她卻已經嫁作外國人,十三郎心灰意冷,失魂落魄,跳了火車。

「我再見恩師,心中百般痛」

被家人救回之後,十三郎失去了記憶,變得瘋瘋癲癲。他來到香港,流落街頭,居無定所。

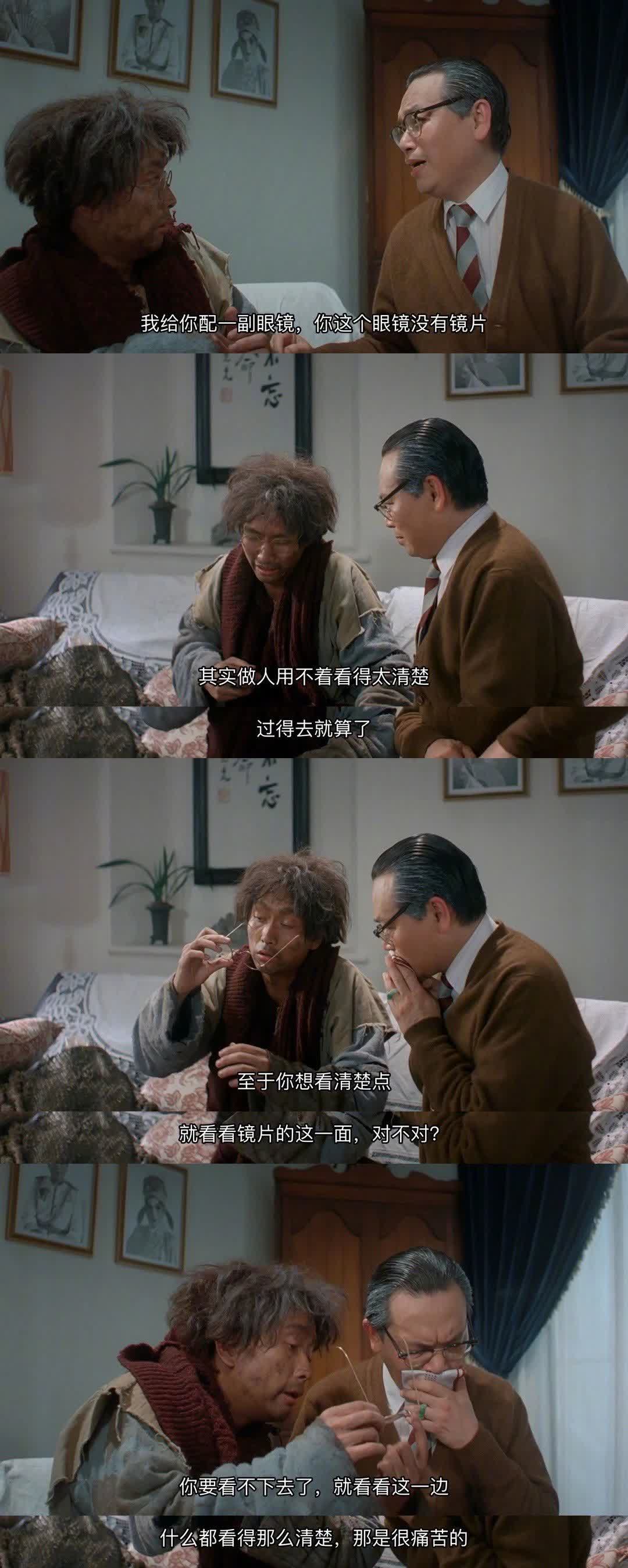

窮困潦倒之際,十三郎再遇薛覺先。當年的意氣風發、瀟灑恣意都不復存在。

薛覺先想替他換一副眼鏡,可他卻說:「其實做人不用看得太清楚。」

後來,十三郎在茶館與唐滌生重逢,時隔多年,師徒二人隔着一扇屏風對唱,這出戲令人不勝唏噓,淚不能禁:

「此刻再重逢,咫尺隔萬丈。我再見恩師,心中百般痛,仿似寶劍泥絮塵半封,昔日壯志與才氣全告終。」

在唐滌生的鼓勵下,他終於打算重新面對生活,可惜天不假年,唐滌生猝然而逝。

親眼見到唐滌生被抬上救護車,他情緒激動大吵大鬧,被當成精神病送進青山病院,一住就是五年。

出來之後,因為精通幾門外語,十三郎當起了寶蓮寺的外國旅遊團導遊。

就在生活歸於平靜之時,他偶然得知父親慘死的噩耗。這是壓倒他的最後一根稻草。

……

雪山白鳳凰

晚年的十三郎輾轉於寺廟、精神病院和街頭,度過了最後的時光。

乞討的孩子和瘋癲的十三郎一起欣賞「雪山白鳳凰」,正是他的自白。

一無所有的白紙上,徒然五個字,其餘皆是空白。

回到開頭的那一幕,這個「瘋子」說自己被偷了一雙鞋。

1984年,警察(黃霑飾演)見他死於街頭,把那雙鞋子給他穿上了。

「獻給全港編劇共勉」

其實,《南海十三郎》並非一部傳奇天才的禮讚。整個影片,都充滿了文人立言的色彩。

有網友表示,這部電影乍一看平平無奇,甚至手法上有些粗糲,卻過目難忘。

電影的末尾,「獻給全港編劇共勉」幾個大字格外醒目。

在這個許多人認為AI能取代文藝創作的時代裏,這一份上世紀末的理想主義,其實又何止全港編劇共勉。

字號:

字號:

評論