中國電影市場觀眾結構變化 「檔期依賴症」致畸產業鏈

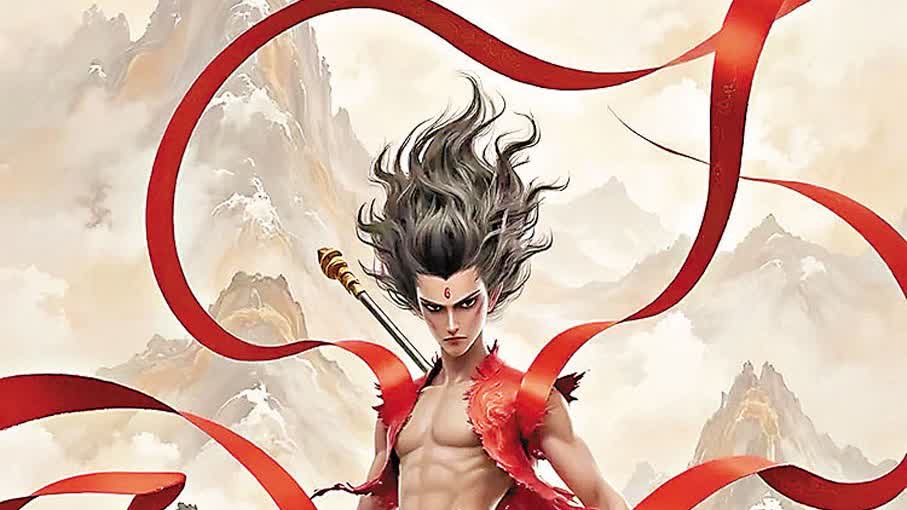

(香港文匯報 記者 丁寧)進入21世紀以來,中國電影市場經歷結構性轉型,電影人也在市場波動和具體影片考驗中,隨着變遷迭代而不斷成長。2002年《英雄》開啟中國商業大片時代,2010年《阿凡達》IMAX一票難求點燃市場,2012年中國電影市場躍居全球第二大票房市場,2020年首度超越北美登頂世界電影市場,但電影總票房卻大幅下降,2023年雖有所恢復,2024年卻再度下滑。2025年《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)於春節檔逆勢爆發,創造票房奇跡,凸顯產業自我修復的韌性。北京電影學院文學系講師谷一盈日前接受香港文匯報記者專訪,解析中國電影市場巨變,認為「檔期依賴症」阻電影市場繁榮,應對觀眾結構變化,多元呈現才是正解。

谷一盈認為,2015年前技術引進與院線擴張,2015-2016年中國電影經歷增長爆發,影視資本市場冷卻且增長減緩,2017-2018年增長速度又趨於穩定。受疫情等因素影響,供需關係經歷重塑,電影品質有所提升,特別是2024年市場回調與2025年春節檔《哪吒2》的逆勢爆發,都凸顯了中國電影產業自我修復的韌性。

「情緒價值」成國產片票房賣點

目前的中國電影市場前十名榜單中,國產片佔據絕對優勢。谷一盈表示,目前票房榜前十的國產片都是2017年之後的影片,「國產片佔據優勢」這一現象自那時開始,從「相對優勢」變成「絕對優勢」的時間之快超出大多數人的想像。這種現象可以從幾個層面綜合理解。「創作層面,文化共鳴優勢凸顯,類型與敘事多元創新;製作層面,技術水平顯著提升,工業化程度逐步提高;市場層面,觀眾需求深度契合,市場競爭力持續增強;文化層面,文化自信不斷彰顯,本土文化影響力擴大;產業層面,電影產業發展成熟,產業生態日益優化。」

谷一盈強調,縱觀前十榜單,更為重要的一點是,凡是能夠創造票房奇跡的影片,無一例外都為觀眾提供了超強的情緒價值。「近幾年,『情緒價值』一詞在各領域被全方面提及,電影觀眾用票房再次印證了這一點。所以我們也可以理解為,過去能夠為觀眾提供情緒價值的國外電影逐漸被國產電影所取代,國產電影更擅長捕捉國內觀眾的特有『情緒點』。」

檔期依賴阻市場繁榮

中國電影市場出現明顯的「檔期依賴症」,春節檔、暑假檔、國慶檔構成的「檔期鐵三角」,佔據絕對優勢,谷一盈解釋說:「中國電影市場的『檔期依賴症』越來越明顯,其實是觀眾、影院、電影三方的共同選擇取交集之後的必然現象。首先是觀眾的觀影習慣,春節、國慶等假期人們閒暇時間較多,有更多精力和意願走進電影院觀影,且全家觀影、朋友聚會觀影等社交需求在假期也更為突出,使得這些檔期的觀影氛圍濃厚,觀眾基數大。其次是電影院的票房收益保障,熱門檔期觀眾觀影需求旺盛,電影上映後的票房潛力巨大,對於高成本投入的電影來說,選擇熱門檔期上映,更有可能實現票房的回收和盈利最大化。然後是電影的行銷資源匹配,電影行業的行銷資源在熱門檔期也會更加集中,包括線上線下的宣傳推廣渠道等,能夠為影片帶來更高的曝光度和關注度,有助於吸引觀眾走進影院。」

谷一盈表示,電影觀眾過於依賴檔期觀影,或者說電影觀眾只在大檔期才去電影院看電影的行為,對電影市場肯定是不利的,因為全年的大檔期屈指可數,適合對應檔期的影片就那麼多,這會阻礙電影市場的多元化和豐富度。最終這個「力」又會施加給觀眾,想在非檔期的時候去觀影的觀眾會覺得無片可看,形成惡性循環,還是要想辦法打破這個閉環才好。

小城觀眾增權重促行業下沉

除了這兩點之外,中國電影市場觀眾結構正經歷顯著變化,特別是三四線城市觀眾佔比的持續上升,谷一盈說這對電影創作產生了多方面影響。「首先,題材選擇更加多元化。三四線城市觀眾普遍對接地氣、反映當地生活的故事有更強共鳴,促使創作者開始關注下沉市場的生活現實和文化需求。《你好,李煥英》《我和我的家鄉》等聚焦小城鎮生活的影片取得巨大成功,印證了這一趨勢。其次,敘事風格更加平實直白。相較於一二線城市觀眾偏好的藝術性表達,三四線城市觀眾更青睞情感直接、劇情明晰的作品。這推動電影創作在保持藝術追求的同時,更注重敘事清晰度和情感直接性。」

「另外,電影價值觀念更加傳統主流。三四線城市觀眾普遍持有較為傳統的家庭觀念和社會價值,對正能量、家國情懷類題材的接受度更高。這使得主旋律與商業類型的融合成為當下創作的重要方向。最後,電影技術呈現更加震撼。隨着三四線城市影院硬體設施的升級,觀眾對視聽體驗的要求日益提高,推動創作者更加重視電影的技術呈現效果,《流浪地球》等國產科幻大片因此獲得全國範圍內的觀眾認可。」

谷一盈表示,三四線城市觀眾的崛起推動了中國電影市場的內容創新和創作多元,同時也促使行業在行銷和服務上更加注重下沉市場的需求。但谷一盈同時強調,「一二線城市」「三四線城市」這樣籠統的大範圍歸納未來會顯得不夠清晰,電影創作唯有在多元呈現中找到不同類型影片,符合觀眾觀影訴求的主題表達才是應對觀眾結構發生變化的正解。

擺脫技術崇拜 重回內容主導

以《流浪地球》為代表的工業化大片在中國電影市場取得成功,體現了中國電影工業在技術能力、資金投入、工業體系建設和人才培養等方面的顯著進步。谷一盈說,《流浪地球》系列電影的拍攝流程、視覺特效、工業化管理模式等,均達到較高的國際化水平,顯示出中國電影工業正逐漸走向成熟。但她同時表示,「我們無法以少數影片情況總結整體電影現狀。從整體來看,中國電影工業仍存在一些不足:首先,工業化體系發展不均衡,很多電影依舊採用傳統或半工業化模式;專業化人才積累不足,尤其是在視效、工業化製片管理、工業流程化編劇等領域的人才缺口明顯。」原創內容創作能力仍需提高,電影工業的發展不能僅依賴技術突破,更需豐富而創新的劇本和內容支撐;中國電影的國際影響力和全球競爭力還有待提升。「因此,《流浪地球》等工業大片的出現,是中國電影工業邁向成熟的重要標誌,但要達到全面、穩定的工業化成熟階段,仍需更長期的努力與積累。」

「主旋律電影」轉向「新主流」

《長津湖》《我和我的祖國》等主旋律電影屢創票房佳績,體現出強大的市場號召力,但縱觀該類型的整體情況,也面臨模式固化、題材重複、年輕觀眾審美疲勞等困境。「未來主旋律電影的發展方向,應着重實現創新和突破,既要保持觀眾對該類型影片的特有期待,又需打破觀眾對該類型影片的固有標籤。」

谷一盈表示:「現在除了『主旋律電影』這個概念,還有一個概念叫做『新主流電影』,新主流電影是主旋律電影與商業電影結合的產物,在繼承主旋律電影價值內核的基礎上,更注重以觀眾為中心,將主流價值觀與觀眾的觀影需求相融合,以期達到叫座又叫好的效果。比如《第二十條》《滿江紅》都屬於該範疇,並且取得了高票房和高關注。」但不管是「主旋律電影」還是「新主流電影」,未來都需進一步創新突破。

「首先,在表現手法上,應更加注重類型化、娛樂化與藝術性的融合,通過戰爭、動作、懸疑、科幻等多元類型元素的融入,提升故事吸引力與觀影體驗。其次,內容創作應更加貼近時代、貼近年輕觀眾的真實情感需求,突破傳統宏大敘事,關注個體命運、情感共鳴和人性細節,促進主題與觀眾之間的情感聯結及情感互動,避免說教感。再次,應進一步拓展題材範圍,除了戰爭和歷史題材外,可關注當代中國的現實與未來發展議題。總體而言,未來該類型電影只有不斷在題材、敘事、風格、視聽上創新突破,提供給觀眾更多情感共鳴和情緒價值,才能保持生命力,獲得更多觀眾尤其是年輕群體的認可。」

喜劇片需有差異化

喜劇電影長期以來深受中國觀眾喜愛,票房表現突出。2024年,多部喜劇電影如《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《抓娃娃》和《年會不能停!》在票房上都取得了顯著成績,其中《熱辣滾燙》和《飛馳人生2》分別奪得年度票房冠亞軍,展現了喜劇電影在春節檔等熱門檔期的強大吸引力。

谷一盈表示:「未來喜劇題材將更加多元化,除了傳統都市喜劇、家庭喜劇、愛情喜劇外,科幻喜劇、懸疑喜劇、動作喜劇等跨類型、跨主題、跨領域融合將持續湧現,拓展喜劇電影的題材邊界,滿足觀眾多樣化需求。喜劇創作將更加注重內容的深度和社會意義,逐漸擺脫單純靠段子和明星效應的模式,更多地融入現實主義、社會議題或情感共鳴,體現社會價值觀和人文關懷,不能總是停留在所有的影片都老少皆宜,隨着觀眾口味日益細分,未來喜劇電影將更注重圈層化、精準化創作,針對特定觀影群體進行差異化設計,提升用戶黏性,持續獲得市場空間。」

亟待拓展類型片邊界 創作者應沉心靜氣

中國電影市場在懸疑、科幻、動畫等類型片領域確實取得了一定突破,《流浪地球2》《消失的她》《孤注一擲》《哪吒之魔童鬧海》等影片的成功體現出類型化創作的潛力與市場需求。但整體來看,中國電影類型多樣性仍存在些許不足。

「一方面,市場主流仍集中於喜劇、動作、懸疑、主旋律等類型,恐怖、奇幻、犯罪、歌舞等類型仍然相對薄弱。另一方面,已有類型片在敘事模式、創作題材上同質化嚴重,鮮有真正創新的嘗試,很多影片都是在不同程度的複製黏貼,渴望擁有同樣的好成績,但往往以失敗告終。此外,受制於市場風險和資本趨利,電影公司往往傾向於跟風熱門類型,缺乏長期培育小眾類型和多元化市場的耐心與投入。比如,前兩年愛情電影火爆的時候,愛情電影層出不窮,甚至扎堆上映,但內容開發與上映周期並不匹配,遭遇票房滑鐵盧後該類型忽然驟減,以至於2025年情人節檔只是重映25年前的《花樣年華》,並無新鮮出爐的愛情電影值得關注。」

谷一盈表示,未來中國電影市場亟需進一步拓展類型邊界,鼓勵創作者大膽探索、創新敘事模式,推動更多元化類型的培育與成長。同時,也需電影資本具備長遠眼光,願意承擔一定的風險,助力多樣類型片發展。這樣才能真正實現中國電影產業的類型多樣化繁榮、可持續發展,滿足觀眾日益多元的觀影需求。

問及在現有審查制度下,電影應如何實現藝術表達與商業成功的平衡。谷一盈表示,作為電影創作者來反觀這個問題,其實所有電影人都希望自己的作品能夠實現藝術與商業的平衡,但結果總是難以兼得。「既叫座又叫好的影片往往是前期創作時難以預估的,很多殺出重圍、創造奇跡的影片對於創作者而言是『驚喜』,難以準確預判。」基於此,電影並不是某個行業、某種類型、某些主題的歸納性創作行為,這也很好地說明了為什麼成功作品的複製黏貼往往失敗。

「電影是具體問題具體分析,每一個電影都有其不同的特質與光芒。回到問題本身,電影人在創作初期當然可以秉持着『實現藝術表達與商業成功』的目標與理念,但不能將該想法貫穿創作過程。創作過程中還是應思考人物如何塑造、人物關係如何搭建、事件情節如何展開、主題表達如何通過視聽光影呈現,遵從內心的創作直覺,結合觀眾的觀影訴求,首先創作出自己滿意的電影作品,然後交給市場,沉心靜氣,等一個結果,好電影自然不期而遇。」

(來源:香港文匯報A11:文匯專題 2025/03/26)

字號:

字號:

評論