兩會前瞻之深化合作|加速深港協同創新 優勢互補推進創科

(香港文匯報 記者 陸雅楠、鍾健文)科技創新是促進新質生產力、推動高質量發展的關鍵引擎。透過「十四五」規劃及大灣區規劃等戰略部署,國家大力支持香港建設國際創科中心,而深港河套區科創協作,以及兩地優勢互補推進創科產業,更是焦點中的焦點。

香港文匯報近日分別邀請香港科技大學深港協同創新研究院院長、首批進駐河套深圳園區的香港初創公司的創辦人,以及立足香港、輻射內地的第三代半導體科技企業進行專訪,細說香港融入國家發展機遇,以及在半導體領域貢獻香港所長的創科故事。

善用大灣區市場機遇 合力推動半導體產業

國家大力支持香港建設國際創科中心,為創科界融入國家科技發展大局提供了龐大機遇。香港初創公司愛因半導體聯合創始人兼首席技術官梁琥,在香港科技大學博士畢業後曾在港及歐洲半導體研發機構工作逾20年,三年前他毅然回港創業,聚焦將氮化鎵/氮化鋁等第三代半導體技術轉化為高性能、低成本的工業解決方案。憑藉卓越的科研水平,他建議香港應以技術創新推動為抓手,成為國家科技自立自強和半導體發展中的關鍵參與者,若能借助大灣區以及其他內地城市的龐大市場和產業集群,更可充分展現資本、人才、知識、法律等方面的優勢,開啟半導體產業的新篇章。

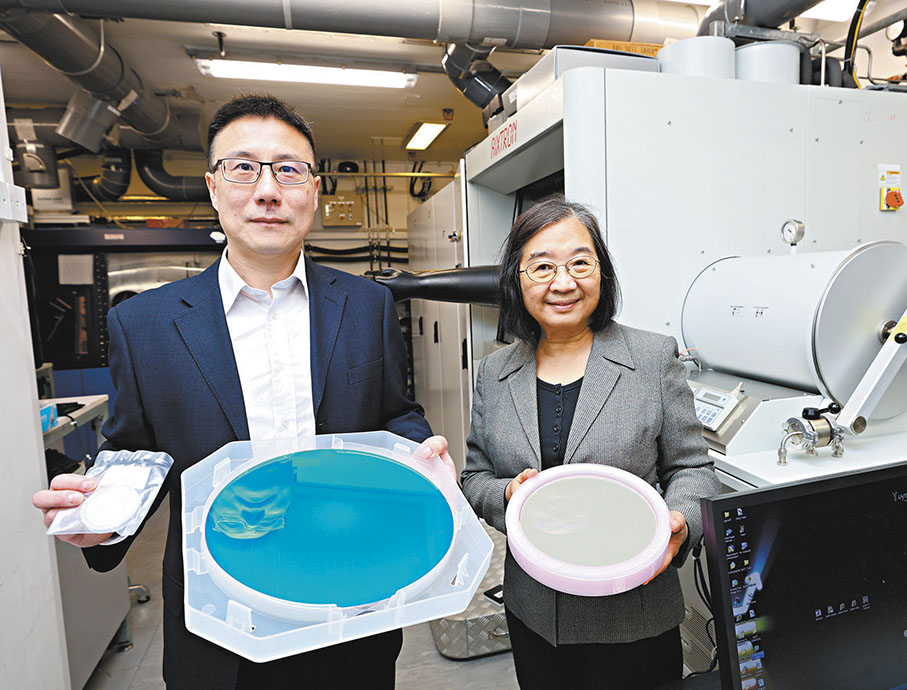

師從港科大頂尖半導體專家、電子及計算機工程系榮休教授劉紀美的梁琥,20多年前畢業後曾於歐洲知名微電子研究中心(imec)等研發機構從事技術轉化,擁有多項國際專利。在國家大力推動科創和半導體契機下;加上特區政府的大力投入,他於2022年毅然選擇回港,夥拍恩師及多名科大校友創立愛因半導體,期望能大展拳腳。

專家:港具聯通世界等優勢

梁琥認為香港擁有多項獨特優勢,包括高水平的教育體系和國際化人才資源,為技術創新提供了強有力的科研支持;豐富國際資源和廣泛全球化網絡,連接全球市場,可通過國際化渠道促進科研成果的快速轉化與產業化;加上成熟法律體系和良好營商環境有效保護知識產權,給予投資者信心,讓香港在全球科技創新版圖中佔據重要位置。

香港國際金融中心的地位,更能為企業融資,尤其是尋覓耐心資本支持半導體這種長周期的戰略性行業,提供了便利和經驗,「在香港我們遇到了許多具經驗的專業投資者,他們於市場策略和產業化方向上提出了許多實質建議,其深刻理解和精準判斷對我們是很有力的支持。」

特區政府斥資28億元、專注第三代半導體技術和生產的香港微電子研發院(MRDI)於去年底正式成立,梁琥表示,這是香港半導體產業重要願景。他透露,公司已與研發院達成合作意向,運用其8吋中試線完成當下產品的技術驗證和小批量生產。

國家對半導體行業的高度重視,對梁琥來說是更重大的推動力。他表示,內地龐大的市場規模和完善的製造業基礎,為科技創新帶來強大的產業鏈支撐。其公司成立三年來,已在全國範圍開展合作,積極引進優秀供應商,充分利用各地產業鏈的聚集效應,現有供應商和客戶遍及珠三角、長三角、閩三角、中部地區等地,而內地各個高校與科研院,亦為公司提供了量測、實驗、工藝優化等方面助力。

梁琥認為香港作為粵港澳大灣區的核心之一,通過創科合作,能與區內其他城市形成優勢互補的深度協作,通過共享數據、樣本和實驗設施,雙方建立高效協作機制,不僅加速技術開發進程,也讓科技成果能夠快速進入內地市場,滿足產業需求。這些都為像他們一樣的初創企業提供了肥沃土壤和廣闊空間,「希望通過自身的努力,不僅為國家的半導體發展戰略貢獻力量,也推動香港半導體產業成為連接全球創新與內地市場的核心樞紐,助力國家科技的騰飛。」

盼兩地增科技流動 深化成果落地轉化

全國兩會開幕在即,梁琥認為,在近年國家強調推動創科高質量發展和培育新質生產力背景下,期望兩會能為香港與內地強化研究協作、深化科研成果落地轉化,特別是有關半導體產業的發展上,提出重要的部署謀劃,如推動兩地大學和龍頭企業和雙向科技流動,以促進第三代半導體材料的技術突破,並透過更靈活制度,為香港和內地引進全球半導體人才。

倡兩地整合資源 降成本增效率

梁琥建議,可考慮整合兩地學術界和產業的研究資源,例如聯合香港頂尖大學與內地龍頭企業共建實驗室,聚焦氮化鎵技術突破,亦可透過高端實驗室設備跨境免稅流動,以降低成本並提升研發效率。

因應深港河套科技合作的焦點,他建議可在河套設立第三代半導體加速器,打造「前研後造」的閉環,推動技術轉化與產業落地,也可開設香港優才計劃「直通車」,為半導體專家提供「技術簽證」,允許他們兩地自由工作,增加對全球人才的的吸引力。

隨着人工智能及通訊科技的發展,梁琥認為兩地可實現更多創新的「飛地模式」,例如「香港設計—無錫製造」,透過服務雲AI平台,縮短研發周期,也可思考反向供應鏈模式,引導內地龍頭企業來香港設立氮化鎵研發中心,實現雙向科技流動。

與半導體產業相關的金融及法律配套,也是香港可以作出貢獻之處。梁琥認為,應善用香港的金融優勢,建立知識產權證券化試點,推動設立半導體專利交易板,例如將氮化鎵及外延生長等核心專利打包發行ABS(資產證券化),內地企業則以製造產能承諾作為「對價支付」獲取授權,「估計此舉或可釋放香港超過2,000項半導體專利價值。」

盼港建半導體技術糾紛仲裁機構

他又建議可依託香港普通法體系,建立全球首個專注半導體技術糾紛的仲裁機構,以提升國際話語權。

梁琥指出,在半導體領域,外界一般認為內地存在「重設備輕工藝」,西方則有「重IP輕製造」的雙向痛點。香港應憑藉「一國兩制」的制度優勢與國際化網絡,於中美競爭格局中構建兼容性體系,如此不單可以完成發揮「超級聯繫人」的影響力,甚至可以成為國家新質生產力的重要策源地。

港科大率先進駐河套深圳園 「推動產學研用一體化」

科技是第一生產力,人才是第一資源,創新是第一動力。以一河兩岸、一區兩園的理念構建的河套深港科技創新合作區,是結合兩地優勢,以科技創新引領新質生產力的關鍵引擎。2022年起擔任香港科技大學深港協同創新研究院院長的楊晶磊形容,河套對香港來說是百年不遇的大機遇。雖然園區面積不算特別大,但是承載了國家很多重要的戰略考量,旨在深入實施大灣區發展綱要,高品質、高標準、高水準推進深圳園區建設,積極主動與香港園區協同發展、優勢互補。「深港科技的創新合作,全國僅此一項,定位也非常明確。」

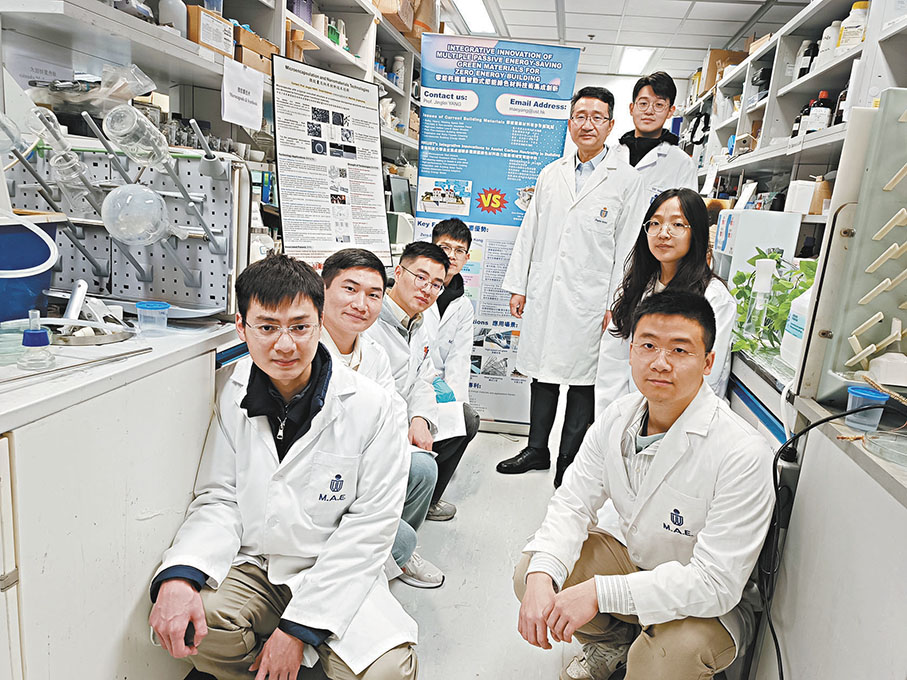

河套深圳園區建設正全速進行,而香港園區首三座建築亦即將全部落成,今年正式開始營運,為科研成果轉化提供了重要平台。楊晶磊表示,作為首家進駐河套深圳園區的香港高校,港科大希望於深港協同創新扮演先行者的角色,其頻繁往返兩地,對深港在園區中的角色定位有深刻見解,「我們在園區設立平台性質的研究院,就是要將大學最具優勢的學科與國家在河套區的戰略布局緊密結合,真正實現產學研用一體化。」

從實驗室技術走向市場是科技創新的關鍵環節,「這個過程是國家重點關注的領域。我們都知道,大學的研究重在原理探索,而企業則專注於成熟的市場化產品。如何跨越這之間的『死亡之谷』,將科研技術轉化為解決市場痛點的原型產品,河套正是這樣一個理想的試驗場。」楊晶磊說。

河套區助發揮深港兩地之長

楊晶磊團隊旗下的初創企業可樂多綠材科技,已率先落戶河套深圳園區進行技術孵化,另一在廣州落地的智微新材科技,亦正部署於河套香港園區成立研發部門。他指出,河套區的獨特之處在於能夠充分發揮深港兩地之長,「深圳有『先行先試』的政策優勢,擁有完善產業鏈和人才集聚優勢;香港憑藉『一國兩制』的獨特優勢,在教育、人才、資金和國際化等方面不可替代。」

他認為透過兩地優勢深度融合,有助突破創科發展的瓶頸,打造面向全球的全新市場,而促進「四流」,即人員、物資、資金和數據在兩地園區間順暢流動,更是推動河套發展的關鍵。

以DeepSeek喻創新環境重要性

楊晶磊以DeepSeek的成功經驗作比喻,闡述了創新環境的重要性:「DeepSeek投入了大量資源和優秀人才,其成功並非偶然,而是源於寬鬆的創新環境。團隊在明確發展目標後,能夠自主探索創新路徑,許多突破性成果正是在這樣的環境中不經意間產生的。河套區同樣需要營造一個寬鬆而富於創新的環境,這是兩地園區發展的重要使命。」

他強調,只有積極聆聽各方需求,汲取成功經驗,為要素流動創造有利條件,才能充分發揮深港優勢,推動河套區成為國際一流的科技創新高地。

「香港不缺能發論文的人,缺的是真正能往中下游走的人。」楊晶磊表示,為免只停留在大學實驗室陷入閉門造車的困境,其團隊透過設立初創公司並進駐河套深圳園區,「現在企業需求已經來到我們門口。」河套作為一個窗口,有助科研團隊積極地擁抱企業需求,「如果能直面產業痛點,充分協調深港兩地優勢,我們也可持續孵化出像DeepSeek一樣的『獨角獸』。」

研發輕量化材料 配合低空經濟發展

過去20多年,楊晶磊一直專注界面科學與工程,複合材料與綠色製造等方面的研究,並致力推動實驗室成果轉化應用。近年,他積極研發輕量化材料,希望能滿足交通載具「又輕又強」的需求,同時配合國家低空經濟發展,做到真正解決工業界和民生領域的難題。

與內地城市協作 落實轉化應用

目前,楊晶磊團隊其中一個研究方向是定製化和低成本的輕量化多功能複合新材料,以碳纖維與樹脂結合而成,顯著特點是輕量化且強度高,在交通載具如船舶、汽車,以至飛機製造都得到廣泛應用,而藉着港深河套區,以至與其他內地城市的協作,能更好地落實轉化應用。

他表示,輕量化材料可說是推動低空經濟新興產業的關鍵,「低空經濟發展對國家交通戰略布局、區域經濟發展乃至國防建設都具有重要戰略價值;飛行器材料每減輕一公斤重量,就能多承載一公斤貨物或多飛行一公里航程,這對於提升運輸效率、增加電池續航有重要意義,完全契合可持續發展的需求。」

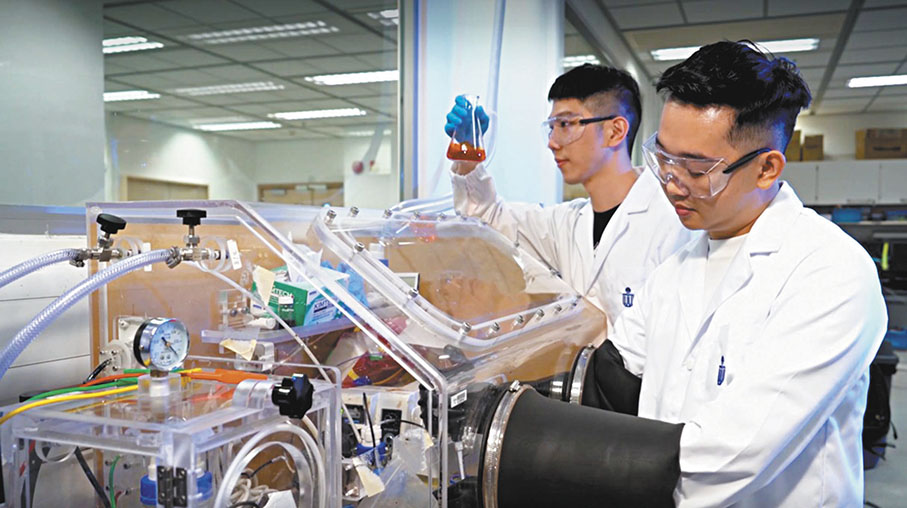

「人工智能+」是國家科技新興方向,香港新年度財政預算案也表明要發展人工智能關鍵產業。楊晶磊說,近年一直思考如何以人工智能賦能研發,特別是加速新材料的發現:「新材料發現過程複雜且無固定模式,但是當中很多量化的統計,屬於單一穩定的工序,卻很難在短時間內摸索出其規律性和公式。我們希望通過人工智能和自動化技術,提升實驗室效率,縮短新材料研發時間並提高品質。」

其團隊的研發的「自主集成創新多感測融合物聯網系統」,是通過人工智能與機器人技術深度融合,實現了實驗室研發的數位化轉型,系統可同時進行12組不同材料配方的自動化測試,並完成後續表徵步驟與樣本保存,全程無需實驗人員操作,並通過外部攝像頭運用光學字符識別(ORC)算法,實現數據的精準記錄與存儲。

楊晶磊表示,在傳統模式下,一名研究人員一天完成一組實驗已屬高效,但現在可並行運作12組實驗,效率呈幾何級數提升。隨着數據積累,該系統模型精度也持續提升,推動新材料、新配方和新工藝的批量產出,可望為材料科學領域帶來突破性變革。

(來源:香港文匯報A04:兩會前瞻 2025/03/02)

字號:

字號:

評論