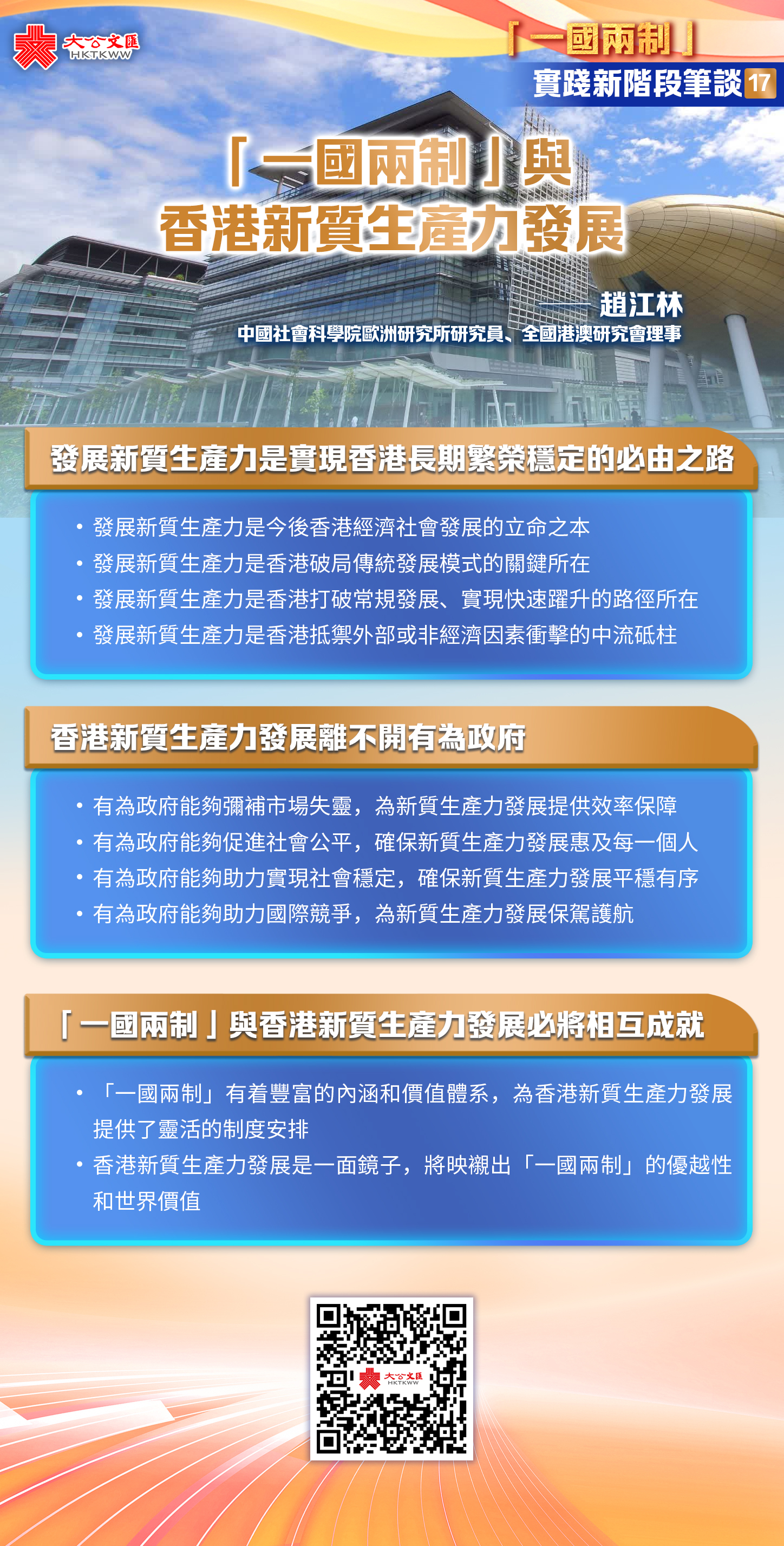

「一國兩制」實踐新階段筆談之十七|趙江林:「一國兩制」與香港新質生產力發展

中國社會科學院歐洲研究所研究員、全國港澳研究會理事趙江林,2月27日在大公報《「一國兩制」實踐新階段筆談》專欄刊發文章《「一國兩制」與香港新質生產力發展》,文章稱,發展新質生產力是香港經濟社會轉型的重大標識,必將引領香港走出傳統經濟社會結構,實現新一輪跨越式發展。這一重大戰略調整也標誌着自回歸以來香港經濟社會發展與「一國兩制」即將步入相互成就的新階段。

文章指出,發展新質生產力是實現香港長期繁榮穩定的必由之路,是今後香港經濟社會發展的立命之本,香港破局傳統發展模式的關鍵所在,香港打破常規發展、實現快速躍升的路徑所在,也是香港抵禦外部或非經濟因素衝擊的中流砥柱。

文章指出,香港新質生產力發展離不開有為政府,有為政府能夠彌補市場失靈、為新質生產力發展提供效率保障,能夠促進社會公平、確保新質生產力發展惠及每一個人,能夠助力實現社會穩定、確保新質生產力發展平穩有序,能夠助力國際競爭、為新質生產力發展保駕護航。

文章強調,「一國兩制」與香港新質生產力發展必將相互成就,「一國兩制」有着豐富的內涵和價值體系,為香港新質生產力發展提供了靈活的制度安排;香港新質生產力發展是一面鏡子,將映襯出「一國兩制」的優越性和世界價值。

以下為評論文章詳細內容:

「一國兩制」與香港新質生產力發展

趙江林

(中國社會科學院歐洲研究所研究員、全國港澳研究會理事)

發展新質生產力是香港經濟社會轉型的重大標識,必將引領香港走出傳統經濟社會結構,實現新一輪跨越式發展。這一重大戰略調整也標誌着自回歸以來香港經濟社會發展與「一國兩制」即將步入相互成就的新階段。

發展新質生產力是實現香港長期繁榮穩定的必由之路

相比較其他主要經濟體,香港經濟社會發展已面臨轉型滯後的嚴峻挑戰。

根據聯合國貿易和發展會議數據,2003年之前新加坡和香港兩者人均收入水平一直相差無幾,2003年分別為23596美元和23529美元,居世界人均GDP排行榜的第23位和24位,之後香港與新加坡人均收入之間的差距呈日趨擴大趨勢,2023年新加坡人均收入水平高達80952美元,比香港50763美元高出3萬多美元,也就是說20年之後,香港人均GDP排名幾乎處於停滯狀態,降至第25位,新加坡則躍升至世界第9位,進入世界前十大高收入經濟體行列。

就經濟總量而言,人口少於香港的新加坡2023年GDP總量卻高出香港5000億美元。新加坡快速發展的根本原因在於,新加坡早已堅定走上科技立國之路,不斷提升經濟發展中的科技含量,不斷增強創造高附加價值能力,同時確保製造業在GDP中佔有一席之地(常年保持在20%左右的比例),為研發投入和產出提供必要的支撐平台。相反,香港卻一直以傳統服務業為支柱,而傳統服務業早已難以承擔確保香港長期穩定高收入增長來源的重任。香港製造業佔GDP比重不到1%,服務業佔比則高達91.5%。服務業中主要以金融服務、貿易物流、專業服務、旅遊等為主,這類產業不斷面臨周邊競爭和自身成本上升的壓力,所創造的附加價值增值空間也在不斷被擠壓,導致香港經濟發展步伐不穩、步伐不快、步伐不暢。據統計,香港GDP年均增速從1970年至1996年的7.4%降至1997年至2023年的2.7%,同期用以衡量波動程度的差異系數卻從0.56升至1.49。

2023年9月,習近平總書記提出要發展新質生產力,同時還提出要「因地制宜發展新質生產力」。發展新質生產力對香港這一高收入經濟體而言意義尤為重大。

發展新質生產力是今後香港經濟社會發展的立命之本。高收入經濟體的經濟學意義就是能夠不斷創造高附加價值。這既是高收入經濟體有別於其他收入水平經濟體的核心所在,也是對高收入經濟體的內在要求。作為高收入經濟體,香港同樣需要具備創造高附加價值能力,否則很容易陷入「高收入陷阱」而停滯不前。因此,發展新質生產力、加大經濟發展中的科技含量是香港迎頭趕上的當務之急,也是香港未來繁榮穩定的根基所在。

所謂新質生產力就是創新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,具有高科技、高效能、高質量特徵,符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生,以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵,以全要素生產率大幅提升為核心標誌,特點是創新,關鍵在質優,本質是先進生產力。

發展新質生產力是香港破局傳統發展模式的關鍵所在。傳統經濟發展模式主要依賴土地、資本、自然資源、勞動力等有形資源。這類傳統生產要素對經濟增長貢獻存在邊際遞減效應,也就是說,有形資源對經濟增長的貢獻不是隨着投入增加而遞增,相反是遞減。同時傳統生產要素還存在稀缺性問題,常常導致人們在實現經濟擴張的時候不得不面臨資源有限性約束。新質生產力則打破常規,使經濟發展模式不再受制於傳統定理的束縛。

新質生產力最大限度地將科學、技術、知識等無形產品運用於生產中去,以此帶來更大的產出和收益。這種發展新模式一是打破傳統生產要素存在的邊際遞減效應困境,知識、技術用於生產中的數量越多,對經濟增長貢獻越大;二是打破經濟增長受制於資源稀缺性限制,知識、技術來源於人類大腦,而人類大腦創造新知識、新技術的潛力是無限的;三是傳統生產要素的世界分布不具有均衡性,一國發展因某種資源的短缺難免受制於外部,相反一國經濟系統一旦以創新為主導,其發展將主要依靠自身的發明創造,勢必減少對外部資源的依賴,進而掌握更多的經濟發展主動權。總之,新質生產力將為一國經濟增長提供穩定的可持續的發展動力,尤其對於地域發展空間有限的香港而言,發展新質生產力將更有利於香港擺脫「物」的約束,進而獲得新繁榮空間。

發展新質生產力是香港打破常規發展、實現快速躍升的路徑所在。新質生產力以科技創新為主導,一旦在技術上有重大突破,將不再遵循傳統生產力發展的常態規律,而是迅速形成新的產業部門,並帶動上下游產業乃至全產業部門實現擴張式發展,特別是當新產業達到一定規模之後,為實現經濟追趕或加速度發展進而避免「高收入陷阱」提供了可能性與可行性。新加坡在過去20年間獲得快速發展的經驗就是一個很好的例子。今天,香港大力推動生物醫學、低空經濟、通訊科技、航天科技和新能源等新質生產力產業,看中的就是新質生產力能夠為香港實現經濟快速躍升提供的一條非常規發展路徑。

發展新質生產力是香港抵禦外部或非經濟因素衝擊的中流砥柱。當今國際形勢複雜多變,「灰犀牛」「黑天鵝」時有發生,外部衝擊以及非經濟因素對一國經濟發展帶來的負面影響日趨加大。在過去20年期間香港經濟增長所表現出來的非平穩性,主要源自香港自身抵禦外部衝擊或非經濟因素影響的能力有限所致。相比之下,新加坡能夠經受住諸如2008年國際金融危機、歐債危機以及新冠疫情、俄烏衝突等一系列外部衝擊,主要與新加坡自身科技實力等無形資源增長有極大關係。因此,依靠自身的知識、技術發展經濟,有利於香港創造更多的高附加價值,增強抵抗外部或非經濟因素干擾的能力,減少在經濟社會發展中受制於人的風險。

香港新質生產力發展離不開有為政府

香港長期奉行自由主義理念,主張政府干預經濟最小化。事實上,有效市場和有為政府早已成為中西方共識,成為當今世界各國處理政府與市場關係時共同追求的目標。習近平總書記指出,「新質生產力既需要政府超前規劃引導、科學政策支持,也需要市場機制調節、企業等微觀主體不斷創新,是政府『有形之手』和市場『無形之手』共同培育和驅動形成的。」

有為政府能夠彌補市場失靈,為新質生產力發展提供效率保障。傳統經濟運行主要依靠的是具有競爭性和排他性的生產要素,如資本、土地、自然資源等,市場主體通過明晰所有權能夠避免「搭便車」行為,並獲得利益最大化。而新質生產力是以技術、知識為基礎。技術、知識等無形資源的最大特點就是和公共物品一樣,具有非排他性、非競爭性和外部性。如果技術創新活動完全由市場支配,則很難解決知識產品的外溢問題,或者「搭便車」行為,進而影響創新主體的積極性。為糾正「市場失靈」對創新主體帶來的負面影響,世界上多數政府在努力增強有為力度:一是保護好創新主體的積極性,比如推進知識產權保護制度;二是介入市場不願意介入的基礎研究領域。基礎研究對一國發展重要性不言而喻,但是因其創新周期長、風險大、投入高,僅靠市場來推動基礎研究將是一個漫長過程,也將有礙長期經濟增長;三是對於研發資源有限的小規模經濟體而言,更有必要依靠政府力量引導資源流向那些能夠產生更高附加價值的產業部門。香港長期形成的依賴市場的慣性思維和做法只能對新質生產力發展起到部分的催發作用,要想加快新質生產力發展,必須更多發揮政府主導作用,加大政府對新質生產力發展的支持力度,包括對基礎研究的投入、對科技創新的戰略引導和對社會力量的動員。今天的政府作用早已不同於傳統經濟發展階段。隨着數字技術的發展,政府對市場信息的掌握也更加充分,人們應該相信,政府制定的發展戰略或做出的決策也更具有科學性、合理性與可行性。

有為政府能夠促進社會公平,確保新質生產力發展惠及每一個人。資本主義制度激發香港個體自主創新潛力,增強香港創新活躍度,為高技術產業發展提供源源不斷的活力。然而,新質生產力發展極容易導致財富向少數人集中,導致人均收入差距拉大,製造新的社會矛盾。香港過去20年的發展表明,僅僅依靠市場力量或資本主義制度在推進經濟發展的同時往往伴生貧富差距拉大等問題。根據香港樂施會發表2023年香港貧窮狀況報告,2023年第一季度的香港整體貧窮率為20%,逾136萬人處於貧窮狀態,佔香港總人口18.1%,差不多每五個人中就有一位屬於貧困人口。為避免香港重走過去20年間的老路,確保香港人在新質生產力發展的道路上「一個都不能掉隊」,就有必要充分發揮政府的角色優勢,推動香港新質生產力發展從一開始就走上既講效率也注重公平的經濟發展道路。

有為政府能夠助力實現社會穩定,確保新質生產力發展平穩有序。一般而言,規模較小的經濟體最容易遭受外部衝擊和內部衝擊。特別是技術創新帶來的結構巨變導致經濟社會發展缺乏穩定性,包括人員失業、社會矛盾激化等。這就需要政府做好事前布局和事後應對工作。事前布局需要政府對技術創新帶來的衝擊有清醒的認知,並做好預警工作,事後應對需要政府動用部分資源來平穩技術創新帶來的社會經濟變遷問題,特別是顛覆性技術的發展帶來的超出意料的問題。「預則立、不預則廢」。無論是面對外部衝擊還是內部結構性變遷引發的對傳統秩序的破壞,都需要政府積極作為。更何況新質生產力發展更是前無古人的事情,技術創新的加快發展更有可能超出市場可控制的範圍之外,對此,政府的作用不是減弱而是增強。

有為政府能夠助力國際競爭,為新質生產力發展保駕護航。當今世界競爭早已體現為科技實力的競爭,拚的是國家力量,是市場與政府的合力,而非單單依靠市場力量就能脫穎而出。進入21世紀以來,世界主要國家包括美國、日本、德國以及新加坡這種城市型國家紛紛出台以科技創新為導向的產業政策,扶持本國科技發展。新質生產力是香港未來參與世界競爭、提升經濟實力的核心要素。發展新質生產力需要有效市場與有為政府的密切合作。事實也證明,香港在過去20多年時間裏僅僅依靠市場力量是不可行的,反而一次次失去向以科技創新提升經濟競爭力的路徑轉型的良機,同時也極易受到外部干擾,遲滯香港經濟發展。因此,無論是吸取過去的經驗教訓,還是新質生產力發展的內在要求,都更需要動用制度力量,才有可能做到「集中力量幹大事」,在堅持市場作為資源配置的決定性力量的同時,積極發揮政府宏觀調控的力量,實現市場有效與政府有為的高度結合,確保新質生產力發展行穩致遠。

「一國兩制」與香港新質生產力發展必將相互成就

「一國兩制」不僅僅是一個維護國家主權、安全、發展利益的好的政治制度,實踐也證明,「一國兩制」更是一個促進香港經濟繁榮穩定的好的經濟制度。

2024年通過的香港基本法第23條立法進一步築牢維護國家安全的防線,為香港經濟社會開闢新發展道路奠定了堅實的政治基礎。回歸後的香港一直處於「不太平」的狀態,經濟上別有用心的人鑽香港市場主導之空隙,製造各種事端,通過虛假宣傳,破壞香港國際形象,鼓噪人才、資產離港,甚至香港成立負責科技發展的部門也被一再「拉橫幅」而不得不有所緩行。政治上更是風波不斷,從2003年反對基本法第23條立法的遊行開始,一直到2019年修例風波結束,其間經歷了2012年「反國教」、2014年非法「佔中」、2016年旺角暴亂、2018年反對「一地兩檢」等一波又一波的動盪,給香港經濟社會發展造成極大的破壞。政治穩定是世界各國政府推進經濟社會發展的重大前提。

今天如果香港政治穩定仍得不到有效保障的話,香港新質生產力發展同樣將無從談起。香港基本法第23條的實施進一步維護了香港的社會政治生態,有效保障了國家安全,香港政治穩定不容挑戰,任何人都不得以任何名義干擾破壞香港的安全和正常的社會秩序。

「一國兩制」有着豐富的內涵和價值體系,為香港新質生產力發展提供了靈活的制度安排。「兩制」安排使得香港擁有世界其他經濟體少有的政治制度優勢,這種安排不是為了在香港內部展開兩種政治制度的較量,而是要相互配合,形成合力,共同促進香港長期繁榮穩定。事實也證明,僅強調香港資本主義制度特徵,對香港的未來發展仍缺乏有力的支撐作用。回歸後的香港一直是以市場經濟為主導,以高度自由化為特徵,政府對產業發展採取最小化不干預做法,甚至沒有為下階段產業發展做好充足的準備,其結果是香港製造業日漸式微,甚至出現空心化,走上以服務業拉動經濟增長的道路,經濟增長極易受到外部干擾,且無法為長遠發展、高質量發展提供堅實的經濟基礎。今天的香港新質生產力發展不能再重複過去的老路,必須既要發揮資本主義制度的優勢,也要借鑒社會主義制度的優勢,建立起適應香港新質生產力發展的新型制度體系。

國家已具備科技實力、經濟實力,是香港新質生產力發展最可依靠的力量。今天內地所具有的科技優勢能夠為香港新質生產力發展提供必要的支撐。近年來國家高技術產業增長勢頭強勁。2023年中國研發經費支出達3.34萬億元,投入強度為2.64%,已超過英國、法國、日本、歐盟以及經合組織(OECD)國家平均水平。2025年,有效期內的中國高新技術企業總數已達46.3萬家,較2012年的4.9萬家有明顯增長,其中有570多家工業企業入圍全球研發投入2500強,佔比近1/4。當今世界多項前沿技術都有中國的身影。世界知識產權組織發布的《2024年全球創新指數報告》顯示,中國創新指數從2010年的第43位升至2024年的第11位,是前30位中唯一的中等收入經濟體,也是科技集群數量最多的國家。國家提出發展新質生產力,不僅僅是實現經濟轉型的現實需要,更主要的是已具備能夠完成經濟重大轉型的科技創新實力。

香港新質生產力發展將是一面鏡子,將映襯出「一國兩制」的優越性和世界價值。正如習近平總書記指出的,「一國兩制」不僅是中國的,也是世界的。回歸之後的香港不再是國家發展大局之外的孤雁,香港經濟振興已是國家發展戰略中重要組成部分。香港的繁榮不完全是一港之事,而是一國之事。中央政府早已將粵港澳大灣區確定為國家技術創新中心之一。自2023年國家提出新質生產力概念以來,2024年香港特區政府施政報告也明確提出要大力發展新質生產力。近時期特區政府出台諸多科技偏好型政策,如已在產業發展上做出清晰的規劃,同時也在加大力度吸引科技創新企業進港,積極推進優才計劃,為香港補充優質人力資源,加強政府部門建制,與內地簽署多個再工業化方案以及科技合作協議等等。這些令人鼓舞的政策,將以槓桿方式,激勵香港向高附加價值的經濟體邁進。可以預計的是,依靠國家力量,加上香港自身長期所具有的法制觀念、稅收政策、監督體系、治理經驗等多方面優勢,新質生產力發展必將加快香港經濟的換裝速度,提升香港經濟的發展質量,向世界展現新一代香港經濟社會發展風貌,同時也將證明「一國兩制」所具有的強大生命力,並對世界發展模式的演進作出新貢獻。

香港所長亦是國家所需。值得注意的是,香港所長是一個內容可以變化的概念,固然國際金融中心、自由港等等傳統優勢仍是香港所長,不因發展新質生產力而被削弱,相反要與新質生產力相結合,更好地推進科技創新的對外開放與合作。下一步,香港也要不斷增加新的所「長」,創造新的經濟發展優勢,拉長香港為國所需的清單。如加快成為世界科技中心,成為引領內地新質生產力的排頭兵。《2024年全球創新指數報告》顯示,香港創新指數排名第18位,落後於其他高收入經濟體,特別是在知識和科技產出方面還有待進一步提升。再如,香港可以發揮在基礎科研、對接全球科技創新體系以及推進國內外科研合作方面所具有的獨特優勢,成為推進國家自主創新與開放創新協調發展的擔當者。

當然,香港發展新質生產力還需要着力推進以下幾個方面:一是加大政府對科技的創新投入,尤其是基礎研究的創新投入。2023年香港研發投入只有1.12%,遠低於其他高收入經濟體的研發投入水平。除借助國家力量之外,香港有必要盡快對標國際一流研發投入力度,尤其是在新質生產力發展的初期階段。二是推動新科技、新模式、新業態的普及化。香港不僅需要加快形成具有比較優勢的高科技產業,同時也需要用相對成熟的具有新質生產力標識的技術,如數字技術等對經濟系統進行整體的數字化、綠色化改造,其目的是用知識和技術武裝全社會,推動社會整體進步,進而激發更複雜更為複合的技術進步,加快實現經濟跳躍式發展。三是加快與內地一體化建設,這是確保香港新質生產力發展的成功所在。隨着大國競爭加劇,香港可利用的外部條件較為有限,而與內地合作則為香港騰飛提供充足條件,如內地技術流入、內地人才引入、內地優質科技型企業入港等,給那些想在香港打拚的人才、企業置換出空間,讓愛港者留下,共同完成新時期偉大事業的推進。四是對全社會進行動員,使不同收入群體都積極參與到新質生產力的發展中來。對於香港這一具有自由傳統的社會而言,思維模式固化是普遍存在的問題,因此,在推進新質生產力方面更需要形成全社會共識,盡快形成有助於香港新質生產力發展的社會力量,加快香港經濟社會發展整體進步。在國家鼎力支持與香港主動作為的共同努力下,「一國兩制」的生命力和優越性必將因香港新質生產力的快速發展而熠熠生輝,香港也將因「一國兩制」而重現往日「東方之珠」之神韻。

(來源:大公報A15:評論 2025/02/27)

點擊鏈接查看「『一國兩制』實踐新階段筆談」系列文章>>>

字號:

字號:

評論