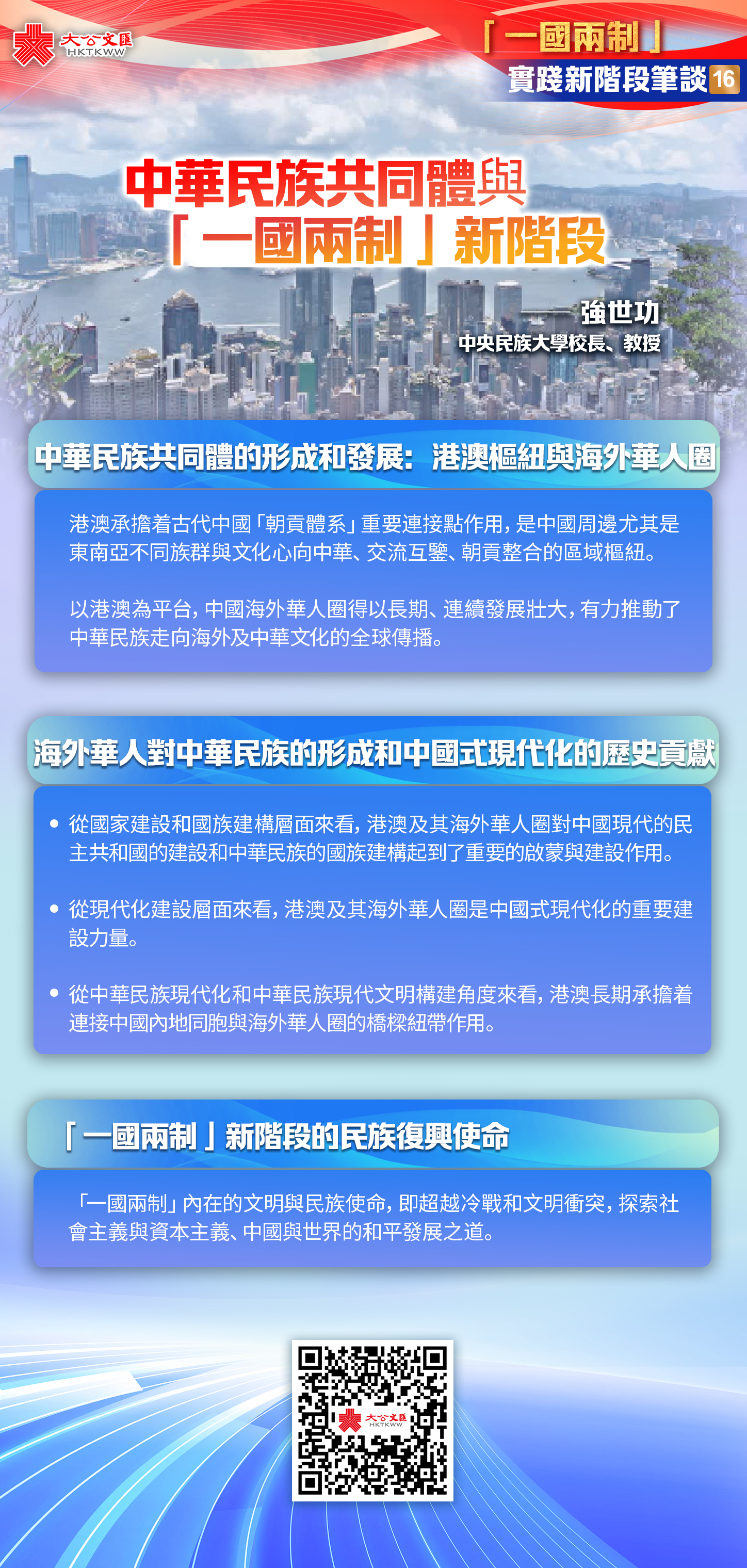

「一國兩制」實踐新階段筆談之十六|強世功:中華民族共同體與「一國兩制」新階段

中央民族大學校長、教授強世功,2月26日在大公報《「一國兩制」實踐新階段筆談》專欄刊發文章《中華民族共同體與「一國兩制」新階段》,文章稱,我們唯有從中華民族共同體形成發展的歷史脈絡來理解香港,從以中國式現代化推動中華民族偉大復興的歷史使命中理解香港,才能真正理解香港在國家戰略格局中具有的重要意義。

文章指出,港澳承擔着古代中國「朝貢體系」重要連接點作用,是中國周邊尤其是東南亞不同族群與文化心向中華、交流互鑒、朝貢整合的區域樞紐;以港澳為平台,中國海外華人圈得以長期、連續發展壯大,有力推動了中華民族走向海外及中華文化的全球傳播。

文章指出,港澳及其海外華人圈對中國現代的民主共和國的建設和中華民族的國族建構起到了重要的啟蒙與建設作用,港澳及其海外華人圈是中國式現代化的重要建設力量,港澳長期承擔着連接中國內地同胞與海外華人圈的橋樑紐帶作用。

文章強調,「一國兩制」是「實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。」這無疑是「一國兩制」內在的文明與民族使命,即超越冷戰和文明衝突,探索社會主義與資本主義、中國與世界的和平發展之道。

以下為評論文章詳細內容:

中華民族共同體與「一國兩制」新階段

強世功

(中央民族大學校長、教授)

「當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期,『一國兩制』實踐也進入了新階段。」在慶祝澳門回歸祖國25周年大會的重要講話中,習近平主席提出了「一國兩制」的新階段論。這個新階段不僅包括澳門,自然也包括了香港。「一國兩制」新階段的歷史定位來源於十八大以來中國特色社會主義建設進入新時代,尤其是中國共產黨堅持馬克思主義和中國實踐相結合、馬克思主義和中國優秀傳統文化相結合,在「兩個結合」的指導思想下,以中國式現代化推動中華民族偉大復興。而「一國兩制」下香港治理也必然在這個大時代的推動下進入到服務於強國建設、民族復興偉業的新階段。

正是從新階段的歷史定位出發,習近平主席這篇重要講話立足民族復興的政治高度和港澳互鑒的戰略高度,對「一國兩制」的法理內涵與實踐規律進行總結提煉,提出「一國兩制」是「實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度」,以及「『一國兩制』蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念,是中國的,也是世界的」。這些論述雖然立足澳門和香港的「一國兩制」實踐,但又從中華文明史、中華民族共同體建設和人類命運共同體建設的高度,對「一國兩制」進行理論昇華和意義重構。因此,「新階段」的「新」不只是客觀時間的新和形勢任務的新,在以中國式現代化推動中華民族偉大復興這個政治使命中的新,以及以中華民族共同體建設推動人類命運共同體建設遠景中的新。由此,習近平主席特別指出:「實現香港、澳門更好發展,為強國建設、民族復興作出更大貢獻,是新時代『一國兩制』實踐的重要使命。」可見,我們唯有從中華民族共同體形成發展的歷史脈絡來理解香港,從以中國式現代化推動中華民族偉大復興的歷史使命中理解香港,才能真正理解香港在國家戰略格局中具有的重要意義。

一、中華民族共同體的形成和發展:港澳樞紐與海外華人圈

從大歷史角度看,中華民族共同體在歷史中形成並不斷發展壯大,推動中華文明版圖從中原不斷向四方擴張,直至與其他文明的擴展出現了相互交融,而港澳地區就屬於是這種不同文明之間相互交往交流交融的邊疆地帶。

在中華民族大遷徙、大融合、大發展的歷史進程中,粵港澳地區始終是中華文明向海外傳播的基地,也是中華民族不斷向海外遷徙並形成海外華人圈的基地和通道。尤其在明代鄭和下西洋的年代,粵港澳地區是中國面向東南亞展開全球貿易的樞紐,由此形成了東起日本、琉球、西到印度洋、紅海和非洲的東方貿易圈,而華人則是這個貿易圈中最有影響力、最具活力的力量。中國不僅為他們提供了天文、海洋和航海這些開展遠洋貿易的知識和能力,而且提供了貿易圈最搶手的中國商品,包括瓷器、絲綢、茶葉等高檔奢侈品。更不用說為他們開展貿易提供了安全和政治保護,這就是朝貢體系所發揮出的作用。

正是從聯通海內和海外邊疆視角,我們才明白香港、澳門的重要意義不僅在於這兩個城市,更重要的是以這兩個城市作為通道和基地,鏈接起東南亞、美洲和歐洲的廣大海外華人群體。從中華民族的發展史來看,港澳區域曾是中國移民、流民、難民遷徙匯聚之地,是中國傳統文化與政治觀念承載之地,更是中國人走向東南亞乃至整個海外的歷史中轉地。港澳的海外聯繫,早在殖民主義時代之前就已緩慢、複雜而連續地建立起來了。通過港澳的承載與中轉,中華文明與中華民族之發展呈現出一種面向海洋、海外的擴散性、開放性與包容性。同時,港澳也承擔着古代中國之「朝貢體系」的重要連接點作用,是中國周邊尤其是東南亞不同族群與文化心向中華、交流互鑒、朝貢整合的區域樞紐。

這是從中華民族共同體形成發展的歷史演進規律看,港澳作為中華民族向海外流動、中華文明向海外傳播的基礎、通道和樞紐地位,促進了中國南部邊疆與東亞商業網絡的凝聚演化,我們才能理解「一國兩制」構想和實踐乃是中華文明漫長發展中的重要環節,尤其是中華文明向海外發展和傳播與西方文明向東方的發展和傳播發生激烈的碰撞、衝突與融合,「殖民主義」及其全球性商業網絡的接入,在造成中華民族之主權危機與文明危機的同時,也輸入了西方現代文化與技術,以及更加多元的族群移民之互動融合。以港澳為平台,中國海外華人圈得以長期、連續地發展壯大,有力推動了中華民族走向海外及中華文化的全球傳播。

二、海外華人對中華民族的形成和中國式現代化的歷史貢獻

港澳及其海外華人圈是中華民族的重要組成部分,他們在海外條件下延續和守護着中華文化認同和民族認同,並在歷史不同時段對中華民族的形成發展和中國式現代化作出重要貢獻。

從國家建設和國族建構的層面來看,港澳及其海外華人圈對中國現代的民主共和國的建設和中華民族的國族建構起到了重要的啟蒙與建設作用。中華民族的現代自覺也伴隨着政治觀念的民主化和國家形態的民族國家化。習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會和慶祝澳門回歸祖國25周年大會的重要講話,均有提到港澳在不同歷史時期對國家的重要貢獻。在近現代時期,中國面臨救亡圖存與現代國家建構的巨大壓力,港澳及其海外華人圈在此過程中作出了巨大的歷史貢獻:其一,港澳是中西文化交流互鑒及西方觀念與技術輸入內地的重要平台,是「西學東漸」的重要通道;其二,港澳是晚清時段孫中山民主革命思想動員和活動策劃的重要基地,是民主革命思想翻譯、研究、傳播與革命組織建設的重要據點,是中國近代啟蒙思想的策源地之一;其三,港澳在中國共產黨領導中國革命的不同時期同樣起到了革命動員、組織與思想文化建設的重要作用,港澳的「殖民管治」狀態沒有實質性影響到港澳成為中國革命的重要組成部分,這是「愛國愛港」、「愛國愛澳」的歷史和政治基礎。

從現代化建設層面來看,港澳及其海外華人圈是中國式現代化的重要建設力量。港澳從晚清以來已經成為中國南部商業網絡的重要節點,成為中國經濟與世界市場互聯互通的重要平台。在「殖民管治」下,港澳地區的華人自覺自治自強,利用「殖民體系」內的經濟網絡及背靠祖國內地的經濟地緣優勢,逐步打下了港澳經濟現代化的基礎,並通過對內地持續的投資、合作等形式帶動內地經濟的現代化。1949年中華人民共和國成立後,中央確定了「長期打算,充分利用」的港澳政策方針,就是對港澳作為國家外交與外貿獨特通道作用的高度肯定,並為「一國兩制」的戰略與政策構思提供先導和鋪墊。港澳在中國近現代歷次革命特別是新中國建立後的長期建設、改革過程中,既發揮了思想啟蒙與政治動員的革命據點作用,又發揮了引進外資技術及推動內地現代化的槓桿作用。

「一國兩制」是以國家政策與法律的方式將港澳固有作用加以制度確認和強化。改革開放以來,港澳及其海外華人圈對內地經濟現代化的投資和建設,是中國式現代化的重要動力。港澳在中國式現代化與改革開放中的巨大槓桿作用,是世界很多國家非常肯定和羨慕的,比如印度與中國的現代化比較中,港澳是中國發展優勢的顯著槓桿,再比如蘇聯改革失敗及解體,俄羅斯人非常羨慕中國有港澳平台作為經濟現代化的槓桿。

從中華民族現代化和中華民族現代文明構建的角度來看,港澳長期承擔着連接中國內地同胞與海外華人圈的橋樑紐帶作用。這種橋樑紐帶,是文化的,是民族的,是經濟的,更是現代化和全球化的。港澳從歷史到現實,都是中華民族共同體的組成部分和建設力量,「一國兩制」以其創新性的戰略與制度槓桿作用將港澳角色與功能發揮到最佳。所以,習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會上宣布「一國兩制」必須長期堅持;在慶祝澳門回歸祖國25周年大會上宣布「一國兩制」實踐進入了新階段。這裏的長期堅持和新階段,就是對港澳之於中國式現代化、民族復興與中華民族共同體建設的傳統優勢與槓桿作用的延續和創新。

三、「一國兩制」新階段的民族復興使命

港澳回歸之後,中央採取「一國兩制」的制度安排來治理港澳地區。而在「一國兩制」下,中央治理港澳面臨的最大問題就是「人心回歸」問題,以至於大多數人認為香港在憲法制度上納入到國家憲制體系和國家治理體系中,然而人心回歸問題,對國家的政治認同和文化認同依然沒有解決。而這個問題的根源就在於近代以來「文化中國」與「政治中國」的分離問題。

五四運動以來,激烈的反傳統導致中國文化的斷裂,形成不同地區在政治上和文化上認同的張力。由此,香港人心回歸的問題,不僅涉及到「殖民地」教育下對西方價值觀念的認同問題,而且涉及到對文化中國對傳統文化價值觀的認同問題。因此,我們在港澳台,可以看到很多在內地不容易見到的傳統文化的元素。正是由於中國文化與西方文化的差異、文化中國與政治中國的錯位,我們才能理解在香港爭取人心回歸的長期性和複雜性。

十八大以來,習近平主席非常關心中國傳統文化的創造性轉化和創新性發展這個重要問題,並明確提出堅持「兩個結合」的重要思想。這意味要把握對「文化中國」的文化領導權,從而推動文化中國與政治中國的整合。這就意味着要從根本上解決滿清以來形成的部分海外華人群體固守文化中國面臨的政治認同難題,從根本上解決了部分海外華人群體對新中國的政治認同和文化認同問題,從而將海外華人群體更加緊密地團結在中華民族大家庭中。這必將對中華民族偉大復興產生磅礴巨大的推動力量。

而中華民族共同體建設與人類命運共同體建設密不可分。「一國兩制」秉持傳統中國天下大一統的多元一體性理念,既是解決中華民族內部面臨的經濟社會與文化觀念分歧的好制度,也解決人類命運共同體所面臨的不同文化、不同民族、不同宗教和不同文明之間如何和平共處的問題。習近平主席同時提出「一國兩制」蘊含了「和平、包容、開放、共享的價值理念」。這些理念體現了中華文明突出特性、馬克思主義的「真正的共同體」思想以及全人類共同價值。因此,「一國兩制」是「實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。」這無疑是「一國兩制」內在的文明與民族使命,即超越冷戰和文明衝突,探索社會主義與資本主義、中國與世界的和平發展之道。由此,「一國兩制」本身就不僅僅是一種國家統一方案與發展戰略,更是「兩個結合」科學方法下的、具有普遍性的思想與制度成果,是對人類政治文明的重要貢獻。

(來源:大公報A10:評論 2025/02/26)

點擊鏈接查看「『一國兩制』實踐新階段筆談」系列文章>>>

字號:

字號:

評論