啟德方艙倡建體藝交流園 民建聯:可與郵輪碼頭體育園發揮協同效應

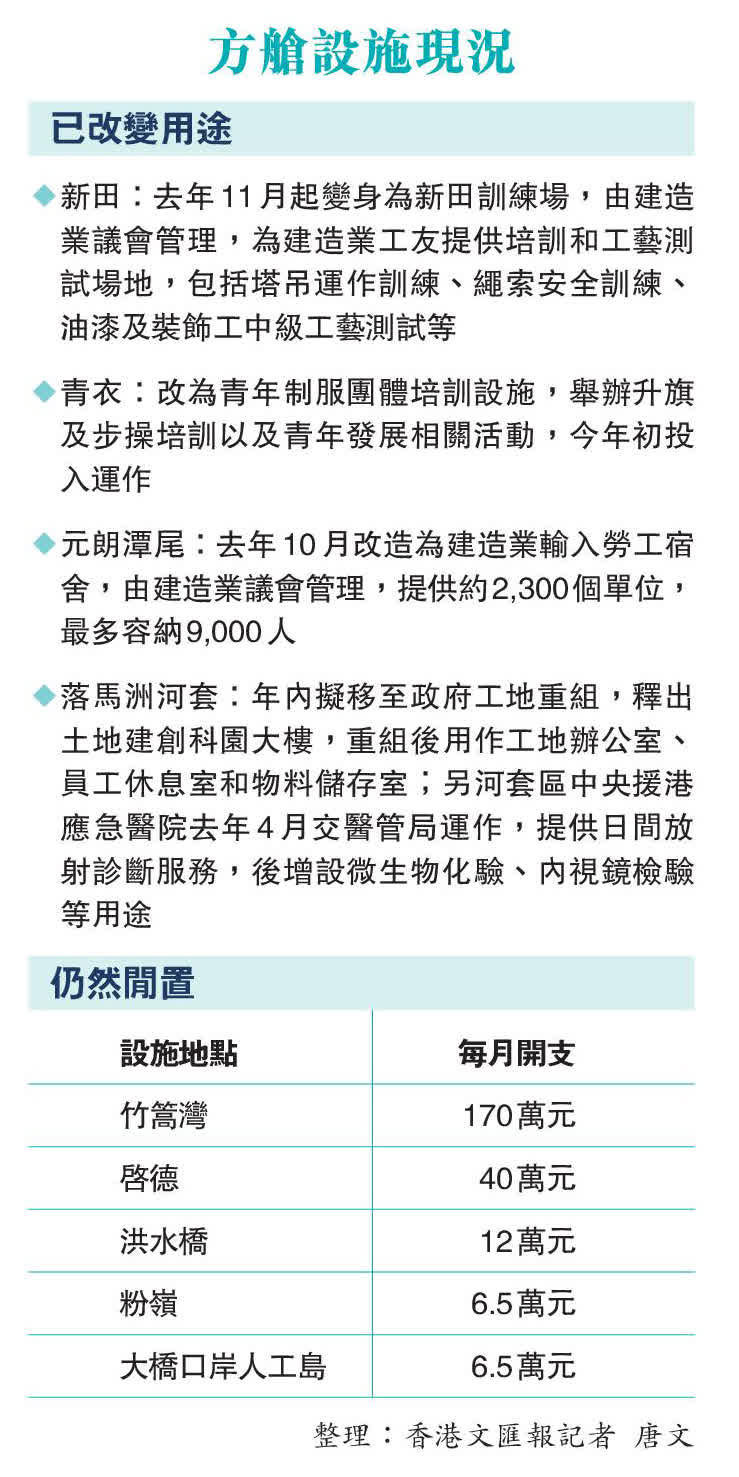

(香港文匯報記者 郭倩、劉明)疫情結束一年多,至今多個俗稱方艙醫院的社區隔離設施仍一直處於閒置狀態,當中包括佔地約8萬平方米的啟德方艙醫院,約有3,000個房間,閒置後每月仍需要近40萬元公帑維持運作。民建聯認為,可善用此幅土地資源重新規劃發展,打造成「啟德國際藝術體育交流園」,認為是以新思維發展香港旅遊新產品的良好機會,並建議將園區劃分成青年文創、非物質文化遺產區等6大功能區域,相信可與啟德郵輪碼頭、啟德體育園發揮協同效應。

昨日上午,民建聯九龍城支部在立法會舉行「啟德國際藝術體育交流園」規劃建議方案發布會。民建聯立法會議員李慧琼、鄭泳舜,以及多位區議員和社區幹事出席本次活動。該計劃旨在將此前為應對疫情而建的啟德方艙隔離設施改造為一個藝術體育交流中心,進一步鞏固啟德作為香港藝術發展基地的作用。

李慧琼認為,現時啟德郵輪碼頭使用情況不理想,有較大改善空間,而香港要打造為中外文化藝術交流中心,有背靠祖國面向國際的優勢,但近年無論是藝術、文化還是體育的交流都受租金、場地、人才等多方面限制,亦有不少年輕人或者有意創業的人士認為香港難有發揮空間。

有潛力成為藝術發展基地

她表示,啟德體育園建造工程已接近尾聲,加上舊機場跑道改建工程的加持,啟德有能力承接各種盛事項目,亦有潛力作為香港藝術發展基地,讓更多本地青年在此創業並與國際友人交流,加上要樹立「香港無處不旅遊」理念,可善用啟德方艙用地,「把這個區域打造成國際藝術文化交流園,能與啟德郵輪碼頭、啟德體育園發揮協同效應,將啟德區打造成文化創意旅遊區,成為香港全新的旅遊景點,相信會吸引更多旅客,以及增加旅客在香港停留的時間。」

民建聯九龍城支部建議該交流區劃分成青年文創、非物質文化遺產區、環保及可持續發展、運動與健康、國際交流及文化藝術公園六大區域。青年文創區可提供場地予本地商戶、青年、藝術教育團體,開設辦公室、工作坊、排練室等,協助青年創業及藝術團體孵化萌芽。

劃分六大功能區各適其適

至於非物質文化遺產區,九龍城區議員關浩洋指香港是具有豐富多元文化的地方,擁有傳統節慶上舞獅、舞火龍習俗等獨特的非物質文化遺產,建議讓不同的文化組織或團體在該區開設工作坊教授製作技巧,讓市民有機會接觸及參與,確保文化遺產得以承傳。

環保區則可設都市農莊,提供苗圃,讓學生或大眾親身體驗耕作;運動與健康區則興建水上運動中心,提供划艇、風帆、獨木舟等各種水上活動。至於國際交流區,則提供民宿或簡約旅館服務,為旅客及國際短期交流項目成員和本地青年提供住宿。而文化藝術公園則建立展覽館,展出世界各地不同的藝術裝置。

關鍵看交通配套財務安排

不過,鄭泳舜議員認為,發展交流園有兩大困難,分別是當區交通配套不足,且要考慮財務可持續性問題,民建聯將要求政府加快綠色捷運系統的興建工程。至於財務可持續性上,他建議增加多元收入來源,包括以出租工作室、展覽場地和活動空間的形式給青年藝術家,為日後交流園帶來穩定租金收入。

另外,鄭泳舜表示今年還將有約20個獲「M」品牌計劃支持的大型體育項目舉行,「過去參與一些大型體育項目時候,發現有好多運動員來港都要花費不少時間找酒店,而在香港租借酒店費用也不便宜,如果啟德方艙這片區域可用以住宿租借,那麼這些國際級運動員就可以在啟德體育館完成比賽後,就近到方艙園區居住,會更加便利。」

記者手記|文藝團體苦無場地創作排練

國家「十四五」規劃制定香港在國家整體發展大局中的角色,確立香港的「八大中心」定位,包括推動香港成為中外文化藝術交流中心。事實上,搞好文化藝術產業,亦是增加香港旅遊吸引力的一大資源,而本地各類文化藝術團體和工作者卻苦無創作空間,令文藝工作者備受壓力。特區政府要發展文化藝術產業,則有需要利用現有資源,如疫後閒置的方艙醫院、空置校舍以及活化工廈,供藝團使用,民建聯提出將啟德方艙打造為國際藝術體育交流園,便屬物盡其用的一例。

特區政府有多項措施發展香港為中外文化藝術交流中心,包括加強培訓文藝人才,另增加博物館和表演場地座位數目,並吸引更多國際文藝活動在港舉行,以及推動文化藝術產業。不過,對一眾文藝團體來說,增加表演場地固屬好事,但另一要項是有否場地和空間進行創作和舉辦活動,這正是困擾他們多年的問題。

除民建聯提出善用啟德方艙用地外,其他多個方艙醫院仍被閒置。香港文匯報記者曾到訪改作外勞宿舍的元朗潭尾方艙,以及轉作建造業培訓場地的新田方艙,均屬善用現有資源個案。能否再規劃其他方艙用途,包括供藝團使用,乃值得思考。不過,該些方艙均地點偏遠,若要發展便須有交通配套才能吸引用家。

其實不少劇團、樂隊及其他文藝工作者,過去也因工廈租金低廉而租用工廈排練或作工作室,但近年工廈租金亦上升,加上以往相關部門因消防安全或違反地契等問題,迫使部分文藝團體遷離工廈,近90個劇團及大批戲劇界人士前幾年已發表聯合聲明,促特區政府扶助香港戲劇發展,提供足夠場地進行排練和製作。

馬會創藝中心活化廠廈

倘政府能利用工廈進行活化,改善消防設施給予文化藝術團體使用,可解決他們苦無場地的困境,而賽馬會創意藝術中心(JCCAC)是香港唯一整幢廠廈活化而成的垂直藝術村兼藝術中心,給予百多個各類型藝術工作者和文化團體設工作室,乃可參考善用舊工廈的例子。除工廈外,亦可利用空置的校舍和政府物業,供文藝團體進駐。

要打造香港為中外文化藝術交流中心,政府須給予不同文藝團體的支援,若有用地集中讓文藝團體設立工作坊,更可作出宣傳成為新的景點,做到「香港無處不旅遊」。

體藝交流園六區構思

1. 青年文創區

提供場地予本地商戶、青年、藝術教育團體開設辦公室、工作坊、排練室,協助青年創業及藝術團體孵化萌芽,並供傳統手工行業開設工作坊。以不同租用形式開設文藝長廊,供藝術家展示作品,並定期邀世界各地藝術中心、畫廊、收藏家參展,發展藝術市場。

2. 非物質文化區

香港擁有不少獨特非物質文化遺產如舞獅、舞火龍,飲食方面有點心及奶茶等地道飲食文化。園區內可由不同文化組織或團體設工作坊教授製作技巧,確保珍貴的文化遺產能保存和傳承。

3. 環保區

利用園區場地設「環保及可持續發展概念園」,籌建研究所或工作室,引入不同持份者集思廣益,在政府推行環保政策前廣納民意及業界聲音。另與不同團體制訂「社區環保目標的推廣計劃」,培訓和教育市民環保及可持續發展概念;同時與學校、團體、農莊合作設「都市農莊」,讓學生或公眾體驗耕作,並通過與農業生產者或養殖戶合作,推廣本土農產品。

4. 運動與健康區

與體育園互相配合,並可興建水上運動中心,提供不同水上活動,或開設健體班組,增加市民參與運動機會。同時開設身心靈健康室,協助提升大眾的心理健康。

5. 國際交流區

利用部分方艙單位改劃為民宿或簡約旅館,為各地遊客、國際短期交流項目成員及本地青年提供住宿服務。為促進文化交流,建議對與藝術、體育相關交流團體提供住宿補貼。

6. 文化藝術公園

設歷史展覽館,展出舊啟德機場歷史、相片、影片和模型,透過不同人物及故事講述舊機場點滴,讓遊客及市民了解機場過去。另打造為互動藝術空間,展出世界各地不同藝術裝置,提升城市的藝術品味。

舊空間變新天地 京滬各有先例

內地在活化老建築和舊廠房的閒置空間上,都有不少成功的例子。民建聯立法會議員李慧琼指出,將老廠房改造成創意園區的「北京798藝術區」便是當中的成功案例,該園區原是由蘇聯援建及東德負責設計建造、總面積達110萬平方米的聯合廠,廠房於1952年籌建,而2002年開始,由於該處租金低廉,吸引諸多藝術家工作室和當代藝術機構開始聚集於該地,逐漸形成了一個藝術群落。

「北京798藝術區」大致可分為6個片區,其中798路兩側的D區和E區文化設施最為集中。李慧琼表示,該園區的文化設施包括畫廊、展覽館、設計室等,更成為一個旅遊景點,「每年到訪遊客超過1,000萬人次,這是近年北京的新地標,亦是文藝青年的聚集地。」

此外,她以上海的「盤龍天地」為例,指出香港亦可向其借鑑,讓閒置空間中的「舊屋」換「新顏」。盤龍天地以中西合璧的方式讓老建築重生,集商業、住宅、酒店、綠地於一體,此區域保留許多以往的歷史建築,同時也有許多翻新的新店舖、小眾品牌、文創小店、美術館等,如今成為長三角區域民眾遊玩休閒的熱門「打卡地」,「我每次經過啟德方艙那一片地方,都很希望可以將其活化,避免虛耗每月數十萬元開支,如果能夠活化好,相信能夠令到香港贏、CBD2(第二商業核心區)贏、旅遊業贏。」

(來源:香港文匯報A09:要聞 2024/05/20)

字號:

字號:

評論