《大公報》抗戰報道 證兩航空女英烈身份

(大公報 記者 陳旻南 京報道)今年清明節期間,世界首座國際抗日航空烈士紀念館─南京抗日航空烈士紀念館,首次完整公布了紀念館航空烈士公墓英烈碑上鐫刻的1468名中國籍抗日航空英烈名錄,據此尋找抗日航空英烈親屬,完善抗日航空英烈檔案資料。名錄一經公布,引發海內外高度關注。

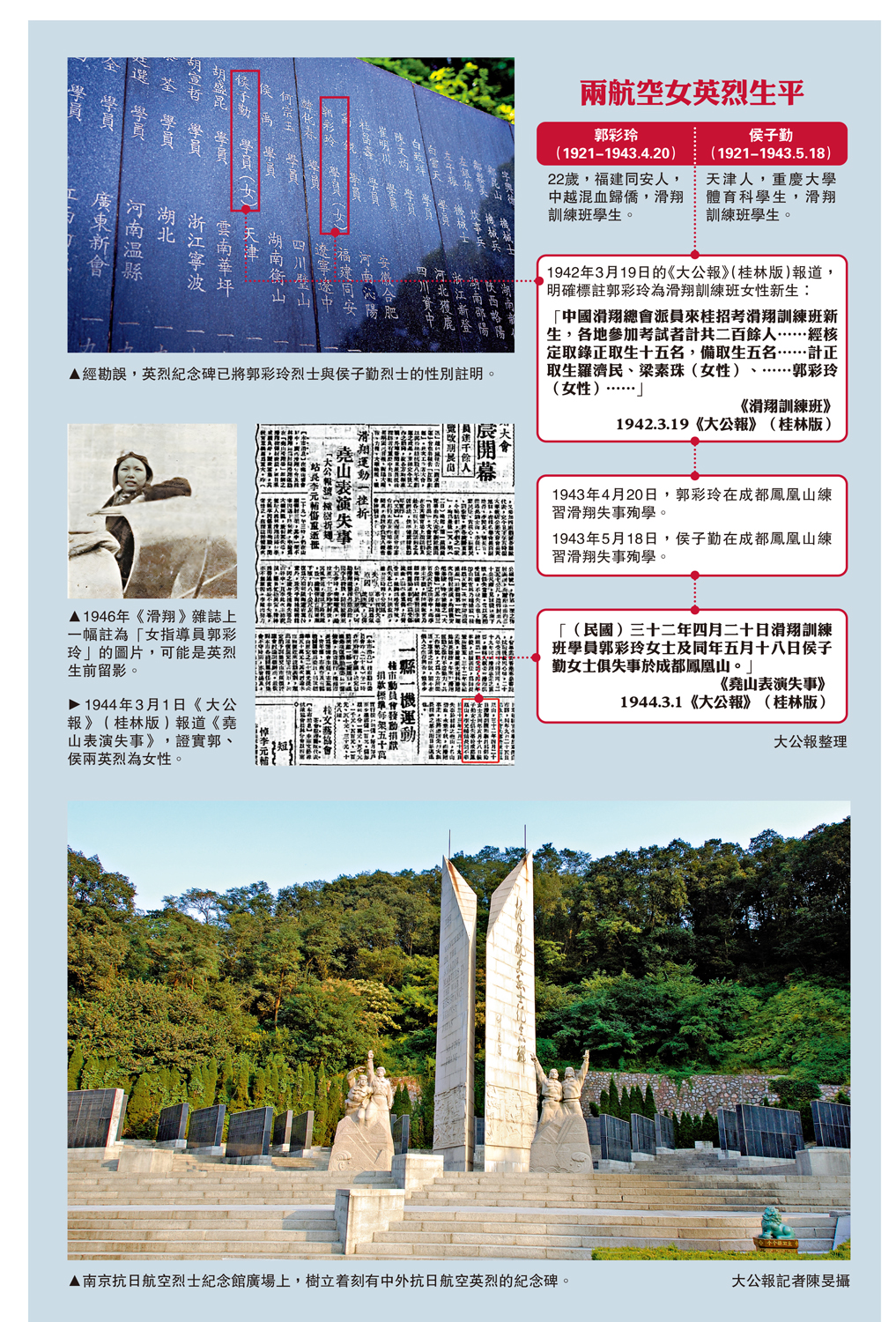

5月17日,紀念館公布該館已完成首批18位中國籍抗日航空英烈信息的勘誤和增補工作。引人注意的是,在此次勘誤和增補信息的18位中國籍抗日航空英烈中,有兩名抗日航空英烈被證實為女性,將英烈碑上的抗日航空女英烈名單擴至三人。而這一重要史實,正是以上世紀四十年代《大公報》的相關報道為佐證。

南京抗日航空烈士紀念館是世界首座國際抗日航空烈士紀念館,真實記錄了抗日戰爭期間,中、蘇、美等國空軍在中國大地上聯合抗擊侵華日軍的英勇歷史。紀念館廣場上,30塊英烈碑178座墓碑鐫刻着4296名中外抗日航空烈士的英名。

18中國籍抗日航空英烈獲確認

在今年4月1468名中國籍抗日航空英烈名錄首次公開後,每天都有大量信息匯總到南京抗日航空烈士紀念館。截至5月16日,已有85位抗日航空英烈的親屬與南京抗日航空烈士紀念館取得聯繫。經過研究人員嚴格查證比對,共有18位抗日航空英烈信息得到確認。其中,廈門媒體和文史工作者經仔細比對,主動聯繫紀念館,揭開兩名抗日航空女英烈的面紗。

今年4月,廈門媒體梳理中國籍抗日航空英烈名單中福建英烈的名錄,發現廈門籍郭彩玲等三位烈士的生平事跡從未見於該市文史資料。南京抗日航空烈士紀念館資料顯示郭彩玲是福建同安人,滑翔訓練班學生,1943年在成都鳳凰山練習滑翔失事殉學,而郭彩玲原始檔案上的性別,有從「男」被修改成「女」的痕跡 。此前,捨己救人的空乘英雄魯美音為英烈碑上被證實的唯一一名中國籍女性,若郭彩玲確為女性,將是南京抗日航空烈士紀念碑上發現的第二位女航空英烈。

就此,廈門市委黨史和地方志研究室查找大量資料,在1942年、1944年的《大公報》和1943年的《中國的空軍》等多份舊報紙材料中,發現了記錄郭彩玲女性身份的文字資料:1942年3月19日的《大公報》(桂林版),一篇題為《滑翔訓練班》的報道中寫道:「中國滑翔總會派員來桂招考滑翔訓練班新生……取錄正取生十五名……郭彩玲(女性)……」同年3月25日,《大公報》(桂林版)又刊發一篇《滑翔機班新生赴蓉》的報道:「第二期滑翔訓練班桂林區錄取新生梁素珠、郭彩玲……(以上均為女性)」。廈門市委黨史和地方志研究室認為,以上兩份報道可確認郭彩玲是女性。

一則失事新聞 證兩女英烈性別

而在查找郭彩玲身份過程中,另一位抗日航空英烈的性別也通過《大公報》的報道得以確認。1944年3月1日的《大公報》(桂林版)《堯山表演失事》一文記錄:「(民國)三十二年四月二十日滑翔訓練班學員郭彩玲女士及同年五月十八日侯子勤女士俱失事於成都鳳凰山。」廈門媒體將這篇史料發往南京抗日航空烈士紀念館後,紀念館回函表示:「我館基本可以確認重慶大學體育科學生侯子勤為英烈碑上發現的第三位女航空英烈。」據了解,侯子勤為天津人,和郭彩玲同屬參加滑翔訓練時失事犧牲,至此,航空烈士公墓英烈碑上中國抗日航空女英烈增至3人。

銘記歷史|港抗日航空英烈 為「駝峰航線」捐軀

南京抗日航空烈士紀念館公布的首批中國籍抗日航空英烈名單中,有兩名香港抗日航空英烈──機上報務員陳國精、王國梁,迄今尚未尋找到親屬。據了解,他們是在1943年運行在「駝峰航線」(The Hump)的航班上隨飛機失事遇難。駝峰航線是二戰1942年起從喜馬拉雅山脈東側由印度飛往中國的空中運輸通道,因沿線山巒高低起伏狀似駝峰而得名。這條航線飛行條件極差,至二戰結束,中美兩國至少642架飛機在這條航線失事或失蹤,但它向中國運送物資65萬噸,佔外援物資總量的八成。

據民航總局史志編輯部出版的《中國航空公司 歐亞─中央航空公司 史料彙編》記載,1943年3月11日,中航C-53型53號飛機由昆明飛往汀江,起飛10分鐘後即與地面失去聯絡,飛機失蹤。正機師J·K·Fox、副機師譚宣及報務員王國梁均無下落。《彙編》記載:1943年12月18日中航C-47型79號飛機由汀江飛往宜賓,在距宜賓以南約5公里之沙村浦因大霧作儀表着陸時,撞山失事。正機師陸銘達、副機師王鍾英及報務員陳國精均遇難。

滑翔培訓班 增抗戰航空儲備軍

近代中國工業水平低下,在戰爭年代,物資匱乏,飛機更是難以量產。敵強我弱的抗日戰爭打響後,中國軍隊能升空迎敵的飛機越來越少。「七七事變」後,日軍在中國大片國土上狂轟濫炸,取得了制空權。

據史料記載,1937年11月淞滬會戰結束時,中國空軍可作戰的飛機只剩下30架左右,已喪失獨立的空戰能力。為增強中國空軍及防空力量,全球華僑認購「航空救國券」,掀起「獻金捐機」熱潮。美國、蘇聯向中國增援戰鬥機。為改變飛行員嚴重匱乏的窘境,包括海外歸僑在內的熱血青年投入飛行員培訓。《中國滑翔》1941年第1期曾記載:「滑翔機的操縱與組織,與飛機完全相同……能將滑翔機駕駛得純熟,馬上可以駕駛飛機。」

1941年,中國滑翔總會在重慶成立,大後方的成都、昆明、桂林、蘭州等地都成立了中國滑翔分會,定期舉辦滑翔培訓班,為空軍培養飛行後備人員。郭彩玲正是於中國滑翔總會成立的第二年,在桂林成為滑翔總會舉辦的滑翔班第二期學員。

特 稿|中國首架滑翔機 命名「大公報號」

(大公報記者馬浩亮)「一戰」後,航空力量越來越成為決定戰場勝敗甚至關乎國力興衰的關鍵因素。1930年代,中國掀起了「航空救國」運動,大公報也開展了募捐活動。各界讀者踴躍義捐。

1937年,大公報利用這筆資金,委託飛行先驅韋超代購滑翔機。韋超1934年由廣西航空學校選送到英國學習飛機設計與製造,1936年返國途中看到德國興起的滑翔運動,大受觸動,遂留德學習,以報效祖國,抵禦外侮。

韋超從德國購買一架H-17型滑翔機,經越南、廣西,輾轉運至成都。1939年10月、11月,韋超相繼在成、渝做飛行表演。大公報總編輯張季鸞出席相關活動,這架H-17被命名為「大公報號」,成為中國第一架大型滑翔機。當年11月19日《大公報》刊登記者徐盈的文章《萬人歡躍看滑翔》:「這時正有幾隻老鷹在天空翱翔,大家驚訝那滑翔機長長的翅膀竟是老鷹模樣。萬人歡躍看滑翔,不禁起了一片歡呼聲,那沒有發動機的鐵鳥忽的離開了教練機,在霧氣裏,下落而又上升,並作翻筋斗表演,博得了山城全體觀眾的喝彩。」

之後,大公報專門開設副刊《滑翔園地》,向廣大讀者介紹滑翔知識。這也是中國新聞史上第一個以滑翔為主題的專業副刊。1941年4月4日,中國滑翔總會在重慶成立。《大公報》刊發《青年飛上天去》的文章,慷慨疾呼:「航空普及了,自然產生傑出人才。中國的青年都要飛上天去,這是國家的命運所繫,也是青年的幸福。」

(來源:大公報A14:內地 2024/05/18)

字號:

字號:

評論