梁羽生百年誕辰 | 家鄉廣西蒙山辦紀念活動 追憶梁羽生文心俠骨

(大公報 記者 蘇徵兵)兩扇塵封許久的斑駁院門,一個千呎來方的小院,院子裏一間有着厚重歷史的老房子,一間堂屋加兩間廂房。100年前,陳文統就在這座老房子左邊的一間廂房裏,呱呱墜地來到人間。

這間位於廣西蒙山縣文圩鎮屯治村的陳氏家院,當年是當地名門望族,也是一個書香門第,本名陳文統的梁羽生,青少年時代就在這裏成長,後來成為享譽海內外新派武俠小說開山鼻祖。適逢梁羽生百年誕辰,他的家鄉廣西蒙山舉辦梁羽生學術座談會,中國作協和梁羽生武俠小說愛好者也在北京舉辦研討會,追憶梁羽生「文心俠骨」。

屯治村在道路的盡頭依山坡而建,梁羽生祖屋坐落在村子中間小山坡上。

站在梁羽生的陳氏祖屋門口望出去,至今依然能感受房間主人當年的氣派,視線越過院牆,坡底的魚塘和大半個村屯盡收眼底,院牆之內,依稀還能辨識,有廚房、雜物間,還有小花園。距梁羽生祖屋30公里外,清咸豐元年(1851年),太平軍在桂平金田村起義後,於9月25日攻克第一座州城永安州(今蒙山縣),並在這裏駐留半年之久。其間太平軍在蒙山進行了開國封王、頒行天曆、發布詔令、刊刻新書等一系列政權建設,在中國近代史上寫下不朽的篇章,蒙山也由此成為太平天國第一個州城。

故居將異地搬遷重建

1945年,就在這間陳氏祖屋,一批學者避難來到蒙山,其中有簡又文、饒宗頤,都曾在梁羽生家裏住過。梁羽生拜簡又文為師,向他學習歷史和文學。簡又文晚年在回憶錄《宦海飄流二十年》中寫道:「想起陳家的大恩大德,真令我全家沒齒難忘。我們一家遇到大難,流落在異鄉為異客,正在途窮忘絕、不知死所之際,忽有愛徒體念師生之誼。全族人居然肯接待、供養、庇蔭、護衛我全家十口,卒得平安歸來。」

在屯治村村口,當地政府幾年前興建了梁羽生文史館。據蒙山縣文化廣電體育和旅遊局局長廖清梅介紹,儘管蒙山已有梁羽生公園、梁羽生文史館,以及以梁羽生武俠小說情景結合當地原生態景觀打造的天書俠谷景區,還將啟動梁羽生故居異地搬遷重建的計劃。

情繫故鄉一草一木

蒙山的一草一木,一山一水,都為梁羽生提供無盡的靈感,對他的創作產生深遠影響。蒙山的自然與歷史人文的交融,被他巧妙地融入到作品中。《七劍下天山》一書裏,梁羽生直接植入了小時他去外婆家時必經的六樟山,書中女主角劉郁芳的名字則用了他生母的姓和繼母的名。《白髮魔女傳》《萍蹤俠影錄》的「明月峽」「青龍峽」像是家鄉「天書俠谷」的轉移,《冰河洗劍錄》、《風雷震九州》、《俠骨丹心》、《遊劍江湖》等小說裏都有提及的華山醫隱華天風,有梁羽生對父親懸壺濟世身影的投射。

《萍蹤俠影錄》中,梁羽生塑造了一位完美的大俠張丹楓,梁羽生將「俠行」建立在正義、尊嚴、愛民的基礎上,塑造了英勇無畏的俠士,風華絕代的佳人,塑造了被命運捉弄卻依然堅守俠義、道義的人們。在他的筆下,武俠不僅僅是拳腳相加、刀光劍影,更是俠義、道義、人性的展現。

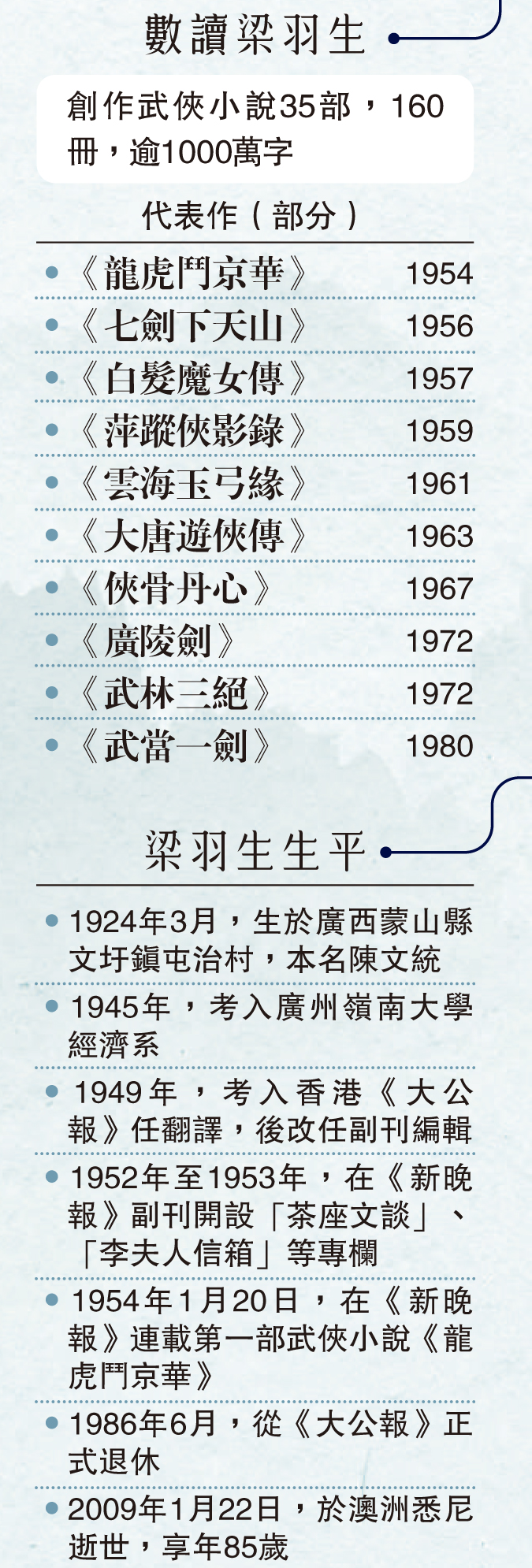

梁羽生出生的那個年代,正值戰亂頻仍,社會新舊秩序交替時,他在故鄉蒙山度過無憂生活的青少年時代,也是當時為數不多受過完整傳統教育的。其一生撰寫的35部小說裏,文字優美,眾多詩詞歌賦,平仄對仗工整,足見他自小飽讀群書,學識扎實。梁羽生的武俠世界,不僅僅是一個個精彩絕倫的故事,更是一種文化、一種精神的傳承。

美名流傳:詩詞歌賦造詣精湛

梧州市文聯主席 林敏華

梁羽生的系列武俠小說不僅描繪一個個絢麗多彩的武俠世界,更有大量詩詞曲賦點綴其中,開篇的詞章、中場的詩賦,或是文中主角的吟詩酬唱,都體現梁羽生對詩詞的精湛造詣和典雅的審美趣味,讓讀者能在書中感受到古詩詞的文化魅力。梁羽生的作品更在無形中傳遞正義、勇敢、誠信等積極向上的價值觀,成為一代代人心中的經典。

廣西師範大學文學院教授 黃偉林

在我腦海裏,梁羽生有三個形象特別清晰:第一個是他在桂林中學求學時,捨近求遠到七星岩躲避空襲。他沿途經過當時被稱為書店街的桂西路,停留之處都是書店,完整閱讀了大量不用花錢的圖書。這是一個求學者形象。第二個是抗戰時期,饒宗頤、簡又文等避難蒙山,得到梁羽生家庭的收留和庇護。這是一個俠義者形象。第三個是他入職《大公報》後,曾返鄉營救父親,半路遇到中學同學被勸阻。這是一個離鄉者的形象。

梁羽生書苑專家諮詢委員辦公室主任 陶鋼

曾作為一個蒙山縣政府部門工作者,我有幸在梁羽生生前與他有過深入交流,他多次提到其成長之路深深植根於故鄉蒙山。梁羽生作品的文化影響力,也為蒙山帶來獨特的旅遊資源。近幾年來,許多遊客及武俠迷會特意來到蒙山,遊覽「梁羽生公園」「天書俠谷」等景點,親身體驗梁羽生作品中的場景和氛圍。在未來,我們希望能繼續傳承和發揚梁羽生的武俠精神,讓更多人感受到武俠的魅力。

編劇 張天揚

1965年,香港長城影業導演張鑫炎和演員傅奇去大公報社找到梁羽生,後將《雲海玉弓緣》改編成電影,自此開創彩色武俠電影新紀元。1971年張鑫炎再一次改編《俠骨丹心》,這兩部電影票房口碑雙豐收。之後,梁羽生還參與長城影業拍攝《白髮魔女傳》等電影劇本創作。作為新人編劇,我認為改編梁羽生作品一定要尊重原著及其內核精神,一定要尊重梁羽生那代人的家國情懷,這是很重要的。

擴大影響:「梁羽生家園」冀IP產業孵化

在互聯網時代,媒體傳播範圍更廣、速度更快、主體更多,這也為有效保護和傳承梁羽生文化提供新契機。

自2006年11月開始運營的網絡論壇「梁羽生家園」,由一群熱愛梁羽生小說的書迷成立,目前是全網規模較大的梁羽生作品信息集中地。梁羽生家園互聯網運營負責人侯振祥介紹道,至今會員數已達兩萬餘人,「在過去十數年裏,我們系統梳理了梁羽生的作品時間線、文學創作時間線,整理出了梁羽生武俠書庫資料,並組織人手,進行了小說文本校對工作。值得一提的是,發現了包括三武(《武當一劍》、《武林天驕》、《武林三絕》)一廣(《廣陵劍》)四部小說此前佚失很久的香港報紙連載版本並整理公布。我們已經借助互聯網平台優勢,實現將梁羽生作品進行系統電子化,讓更多讀者隨時隨地接觸和閱讀。」

談及「梁羽生家園」的規劃,侯振祥希望可以聯合蒙山當地政府建設專門的梁羽生文化線上博物館,收錄梁羽生的手稿、書信等,同時利用社交媒體、短視頻平台等新形式,以動畫、漫畫、有聲書等改編梁羽生作品,使之更貼近年輕一代的生活方式。

梁羽生家園論壇一直是純公益性質,因此侯振祥非常期待成立一個「梁羽生俠文化研究協會」,並希望利用當前互聯網科技如AI互聯,更進一步加大梁羽生俠文化的擴散,爭取將來能做到IP產業孵化,為梁羽生作品的傳播貢獻一分力量。

(來源:大公報A4:文化 2024/04/06)

相關推薦新聞鏈接:

字號:

字號:

評論