《中山傳》英文版正式全球發行

《中山傳》英文版正式全球發行

國家外文局重點項目「絲路百城傳」之一

一部對外經濟文化交流的好讀本

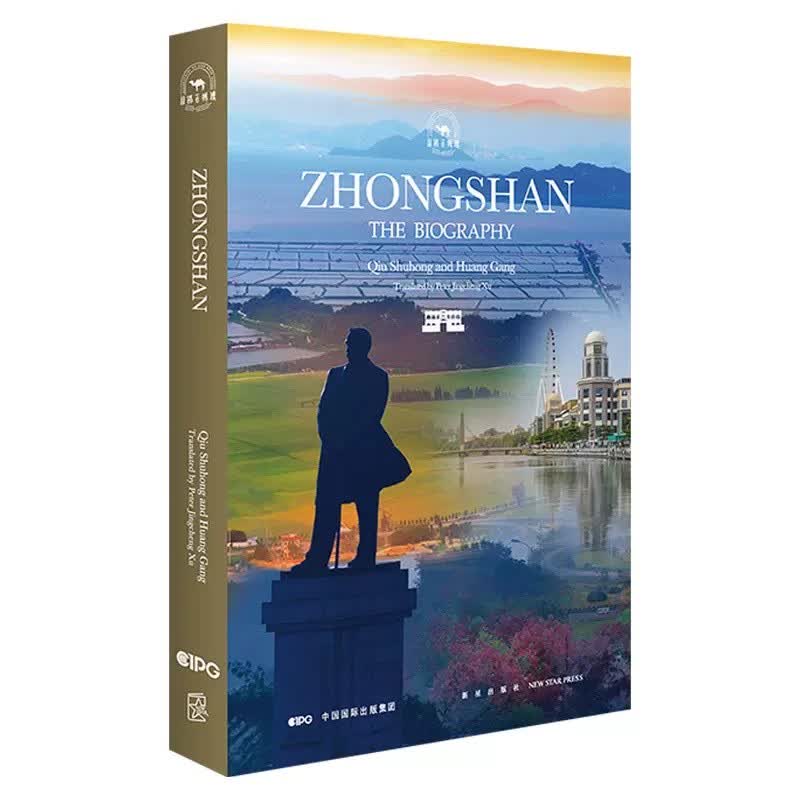

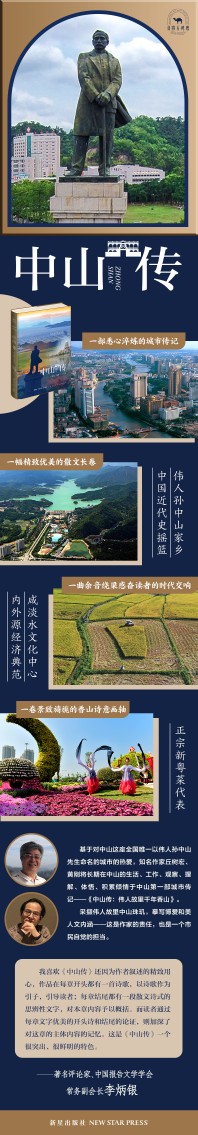

中山市第一部城市傳記《中山傳:偉人故里 千年香山》(下稱《中山傳》)繼2021年6月中文版出版之後,英文版已於2024年3月中旬由新星出版社正式出版並向全球發行。

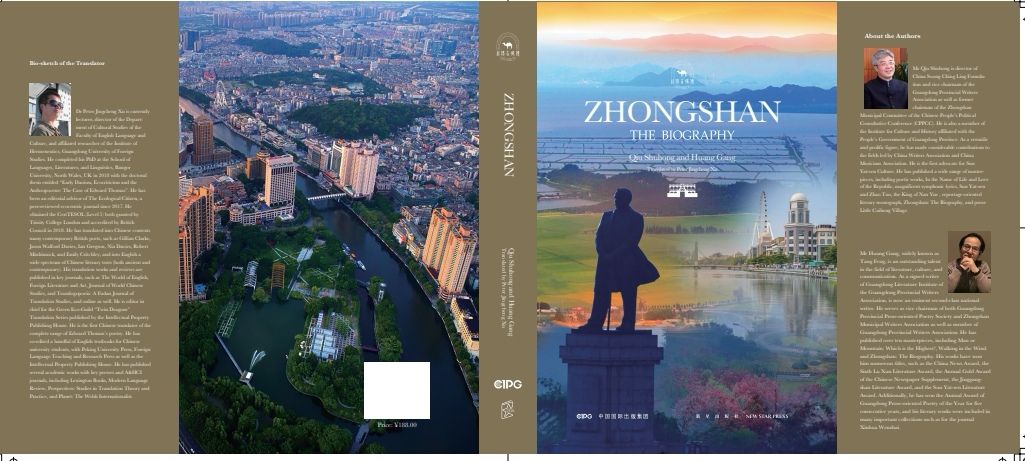

《中山傳》中文版由中國宋慶齡基金會理事、廣東省人民政府文史館館員、廣東省作家協會副主席、中山市政協原主席丘樹宏,與國家二級作家、廣東文學院簽約作家、中山市作協副主席黃剛歷時一年半聯合創作完成,英文版由廣東外語外貿大學英語語言文化學院文化系主任、研究生導師、詩人、學者許景城歷時近兩年翻譯而成。該書主體內容包括——「根脈:山海經緯」,「韻味:古道芳香」,「英魂:碧血丹心」,「名城:一人一城」,「先聲:繁星璀璨」,「鄉愁:美味驚艷」,「風情:景緻旖旎」,「底色:斑斕民俗」,「大呂:濤頭壯歌」,共9章45節,30多萬字。

《中山傳》屬於國家外文局策劃的重點出版工程「絲路百城傳」大型城市傳記系列叢書。在中宣部等有關方面的支持下,這套大型城市傳記叢書已經用5種語言出版了10個國家、30多個城市的60多本傳記,並向全球發行,成為國際出版界目前唯一的大型城市傳記項目,填補了這一出版項目的空白。出版多語種作品旨在展現每座城市獨一無二的歷史和人文性格,匯聚出豐富多彩、豐富可感的「一帶一路」大格局,增進人類文化交流和文明互鑒。目前廣東已出版《深圳傳》《珠海傳》和《中山傳》。「絲路百城傳」得到了海內外各界的熱烈響應,贏得了良好的口碑,在新聞、出版、文學乃至外交界,以及海外華人華僑等都產生了良好影響。

《中山傳》中文版出版後,中宣部「學習強國」、人民網、新華網、光明日報、中新社、光明網、中國作家網、作家網、《中國藝術報》《南方日報》《南方都市報》《廣州日報》《大公報》《深圳特區報》《香港商報》《深圳晚報》《中山日報》、中山廣播電視台、中山發布,以及海外華文媒體等多家主流媒體廣泛推介,僅新華網的閱讀量就超60萬人次。中山市的單位、機構和市民紛紛訂購,一時洛陽紙貴。

著名評論家李炳銀、劉虔、江冰,著名低男中音歌唱家沈洋等,中山籍海內外鄉賢如著名學者、茅盾文學獎獲得者劉斯奮,馬來西亞丹斯里拿督、完美(中國)公司董事長古潤金,香港總商會主席、新華集團董事會主席蔡冠深,孫中山先生曾孫孫國雄、曾侄孫孫必勝等三十多位名人,都對《中山傳》高度評價、讚譽有加。2021年8月舉行的南國書香節,曾作為重點圖書予以推介。同年9月舉行的深圳文博會,主辦方精心舉辦了《深圳傳》《中山傳》分享會,受到讀者一致好評,認為兩部著作架起了文化的「深中通道」。

新星出版社對《中山傳》的廣告語是:偉人孫中山家鄉,中國近代史搖籃;經緯海上絲路之香山風華,鑄塑敢為天下先城市精神。並稱:《中山傳》是「絲路百城傳」系列叢書的重要讀本之一。本書從地理根脈、獨特的城市精神、在各個領域對中國產生深遠影響的重要人物、在當代中國改革開放史上的首創奇跡以及當地的民俗風情飲食文化等多方面入手,以有限的篇幅聚焦這座城市最集中、最鮮明、最亮麗的歷史、精神、文化、特色,系統呈現這個以世紀偉人孫中山的名字命名的城市全貌。從香山到中山,從大海到平原,從「鐵城」到都市,因海而生,向海而長。歷經870年,一部城市的山海卷軸徐徐展開;從岐澳古道、清朝第一批留洋學生、四大百貨、華僑到改革開放,中山市無不以「海上絲路」承載起中西政治、思想、經濟、文化交流互鑒,打造人類命運共同體的國際文化認同的使命。本書是一部帶有作者獨特視角的中山文明史傳,史料翔實,書寫細膩,氣韻貫通,情盛意茂。兩位作者結合自己對中山歷史文化的多年思考和現場體察,敘述這座「海上絲路」重要的節點城市在近千年的成長中,成為一個中國人走向世界、了解世界的窗口和橋頭堡,在中西文化、經濟的溝通和交流中發揮的不可替代的作用。

著名文藝評論家李炳銀評價說,《中山傳》最重要的特色和最核心的價值,在於以「中山是座山:巍巍五桂山、古代名香山、偉人孫中山、小城大中山」為經緯,從「偉人孫中山的家鄉、鹹淡水文化的中心、中國近代史的搖籃、海陸型經濟的典範、正宗新粵菜的鼻祖」這五個維度,深度挖掘了中山這座城市的核心文化特質,創造出了一個有骨骼、有思想、有溫度、有血脈、有心跳、有情感的傳記生命體。

再看看這些讀者的評價——

偉人後裔、孫中山先生曾孫孫國雄:讀罷一部《中山傳》,收穫香山一千年。

海外僑領、完美(中國)公司董事長古潤金:《中山傳》是海外中山人的鄉愁、海外中山人的家國夢。

鄉賢大儒、茅盾獎獲得者劉斯奮:《中山傳》必定會為讀者提供一種饒有新意和趣味的角度。

新中山人、十九大代表閆文靜:每一位生活在中山、來過中山的人都應該讀一讀《中山傳》——它能讓你了解中山、品味中山、愛上中山。

著名評論家劉虔:為一座城市立傳,為一方地域寫真,以此鑒古厲今,激蕩未來,功莫大矣。

著名學者江冰;因為作者多個身份的融會貫通,使他們具有了宏闊視野,能夠以點帶面,寫出具有世界與歷史意義的城市傳記。

……

有專家還認為,《中山傳》是至今為止中山市出版項目規格最高的一部著作,從立項、作者遴選、資金、編輯出版和發行推廣,均由國家外文局及其新星出版社一條龍負責。而英文版的出版、發行,無疑將為中山市文化興城賦予了新的內涵、能量,將進一步擦亮城市品牌,強化中山的國際美譽度,不斷擴大名人城市影響力。作為以孫中山文化為城市第一品牌、以香山文化為重要人文背景的中山市,《中山傳》還將對促進文化強省和粵港澳人文灣區建設,促進文化強國建設發揮獨特而重要的作用。

同時,在推進「一帶一路」和人類命運共同體建設的背景下,《中山傳》更是國家有關方面,特別是廣東省、中山市一部對外經濟文化交流寶貴的好讀本,值得重點關注和好好利用。(綜合新聞)

「絲路百城傳」大型城市傳記《中山傳》英文版全球首發譯後記

——《中山傳》的譯介與傳播

文/許景城

文化之韻,衝破語籠,跨山越海,連接思想,滋潤人心。人文著作的譯介與傳播對促進國際交流與提升國家影響力,具有舉足輕重的意義。

2021年5月31日下午,習近平總書記在十九屆中共中央政治局第三十次集體學習中指出,我們應該要更好地推動中華文化走出去,強調「以文載道、以文傳聲、以文化人,向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化。」黨的十九屆五中全會也將社會文明程度的提升和中華文化影響力的增強列為「十四五」時期社會經濟發展的重要目標之一,會議同時提出,到2035年將中國建設成為一個文化強國,使國家文化軟實力得到顯著增強。在這一背景下,向海外譯介地方誌和城市傳記、傳播中國地域特色文化顯得格外重要。地方誌和城市傳記描繪中國各地深厚歷史、人文風采和風土韻味的長卷,是中華文化豐富性和厚重感的具體體現,是中華文化寶庫中不可或缺的瑰寶。通過向海外譯介傳播這些作品,有助於向世界展示中國多彩的地域變遷、悠久的文化傳統以及深厚的歷史底蘊,展現中國文化的多樣性與博大精深,不僅能夠加深國際社會對中國的了解,更能激發海外讀者對中華文化的濃厚興趣與探索慾望,以產生共鳴,促進全球文化共識,加強國際文化交流與互鑒,從而增進各國之間的相互理解與包容,同時還有助於積極推動中華文化走出去、走進去、走下去,增強中華文化軟實力,助力中國從文化大國轉變為文化強國。

《中山傳:偉人故里千年香山》正是這樣一部基於地方誌的紀實性城市傳記。該書作者丘樹宏和黃剛用睿智深情和多元視角為我們描繪了廣東省中山市這座「海上絲路」重要節點城市的絢爛畫卷。中山的獨特魅力和深厚底蘊,則通過歷史變遷、文化傳承、名人故居、英雄事跡、古蹟建築、飲食特色、風景民俗、抗日戰爭、經濟形態和科技發展等元素的細緻描繪,被淋漓盡致地展現出來。這裏不僅有偉人的足跡、英雄的傳奇,還有那些尋常百姓家的煙火氣息,共同構成了中山這座城市的生動面貌。兩位作者嫻熟地運用了史實陳述、文學描寫等多種寫作手法,使得全書既具有歷史的嚴謹性,又不失文學的藝術性。每章開頭和結尾的詩詞,如同美妙的音符,為首尾呼應增添了詩意和韻律。而正文中穿插的中山地區的民間傳說和故事,則如同珍珠般散落在字裏行間,為閱讀增添了無盡的趣味性、可讀性和審美性。中山的歷史、文化和人文精神在書中被以獨特的視角和細膩的筆觸一一剖析和展現。那自古至今的演變和傳承,如同一條時間的河流,緩緩流淌在每一頁的字裏行間。歷史的厚重感,在作者的敘述中得以完美呈現,彷彿每一磚一瓦、每一街一巷都在訴說着過去的故事。這部作品不僅是對中山這座城市的一次全面而深刻的解讀,更是對中華優秀傳統文化的一次深情致敬,讓我們看到了中山的獨特之處,也讓我們看到了中華文化的博大精深,是一部歷史的迴響與文化的讚歌。該書被列入中國外文出版發行事業局策劃的「絲路百城傳」大型城市傳記叢書項目之一,2021年6月由中國外文局旗下新星出版社首次出版發行。

在「一帶一路」背景下,講述中國式現代化的發展道路顯得尤為重要。《中山傳》不僅是一部城市傳記,更是一部展現中國式現代化發展道路的生動教科書。通過這個具有個性和精神的主體——中山市——這一具體而微的切入點,該著作從多元視角,包括平民視角,客觀而深刻地揭示了中國式現代化在經濟社會發展中的特點和優勢。中山是世紀偉人孫中山先生的故鄉,又以這位名人的名字命名這座城市,是中國近代史的搖籃之一,也是中國現代化建設的代表之一,其帶有鮮明的中國式現代化基因和歷史傳承。書中詳細闡述了中山市如何秉承孫中山先生「敢為天下先」的精神,發揚孫中山文化,如何在中國共產黨的堅強領導下,不斷探索和創新,取得了一系列的輝煌成就,走出了一條具有鮮明中國特色的現代化發展之路。這種「中山模式」不僅在經濟建設、社會進步與和諧、文化傳承與繁榮等方面取得了顯著成就,更在科技創新、生態文明等方面都展現出了強大的生命力和廣闊的發展前景。中山市都為中國式現代化的理論與實踐提供了寶貴的經驗和借鑒。這些成就的取得,不僅彰顯了中國特色社會主義制度的優越性,也堅定了中山人民追逐和實現中國夢的信念和決心。

更為難能可貴的是,這部著作還以宏大的視角勾勒出了中山市未來的遠大藍圖——從江河時代走向海洋時代,中山市正積極融入全球經濟體系,努力打造成為世界級的現代化都市。這一藍圖不僅激起了中山人民對未來的無限期待,也增強了海內外中山籍華夏兒女對家鄉和祖國的自豪感和認同感。這些進步凸顯了中山市在中國持續現代化和融入國際社會的宏大敘事背景下所發揮的重要作用。因此,將這部城市傳記進行英譯並國際傳播,有助於更多國際讀者了解中山這樣一個歷史文化厚重、充滿活力、不斷進步的中國城市形象。這樣,不僅中山市的地方文化特色和傳統文化價值等精神內核可以傳遞給國際讀者,促進中外文化交流,同時其在探索和實踐中國式現代化道路的成功經驗,也能進一步為國家在國際舞台上樹立更加豐富多彩、生動立體的中國形象,增強中國在國際舞台上的影響力和凝聚力,增強四個自信,提升中國的國際話語權。

由於本書是國家翻譯和國家外宣行為的一部分,一定程度上,譯者的相關翻譯行為、翻譯原則和翻譯策略均需符合國家外宣翻譯的總體要求,同時還需確保向國外讀者忠實地、順達地傳遞這部城市傳記的內容,講好中國中山這座城市的故事,讓國外讀者更好地了解中山市中國式現代化的歷史發展和文化傳承,更好地理解當代中國,促進中外文化交流和合作。故此,這部譯著全書的體例和英譯理念基本上遵循了中國外文局旗下外文出版社2023年1月份出版的《中國時政話語翻譯基本規範·英文》(Standards and Norms for English Translation of Chinese Political Discourse published by Foreign Languages Press in Beijing in January 2023)一書。

地方誌和城市傳記通常富含特色文化概念和術語。英譯這些文化負載詞需要對原文進行深入理解,包括歷史背景和文化內涵,需採用合適的策略進行處理,以保證翻譯的準確性,盡量保留原文的文化意象、文化特色和文化價值,保留原汁原味,以幫助國外讀者更好地了解中山市的歷史文化特色。同時又要保證譯文的可讀性,通過反覆的校對和修改,在保證譯文忠實於原文的前提下,用符合英語表達習慣的表述方式,提高表達效果,以便目標語讀者易於理解和接受,以提高譯文的國際傳播廣度和效度。以下是處理這類文化負載詞時的幾種常見策略,並結合譯者英譯此部城市傳記中的部分例子進行簡單說明。

策略一,即直譯加解釋。對於特定的文化負載詞,選擇直譯並進行解釋以便讀者理解。比如,《中山傳》中提到的「世紀偉人孫中山」,在英譯中當然可以直譯為a great man of the century called Sun Yat-sen,然後或許還不充分,尤其是首次出現時,因此,可在行文中在人名後添加具體的相關描述,即偉人孫中山是一位20世紀政壇上有名的歷史人物(Sun Yat-sen, a celebrated figure in the twentieth century political landscape)。這樣的處理既保留了原文的文學曲指性的比喻修辭,又通過補充說明,讓讀者明晰曲指對象的身份和所處的年代。又如地名「香山」在首次出現的時候,除了音譯外,可以直譯為Fragrant Mountain,這樣的翻譯不僅反映了原文所要表達的含義,同時也增加了一些文學氣息。

策略二,即意譯轉化。對於一些無法直譯的文化意象,則採用意譯策略,盡量在保證語境不變的前提下選取恰當的詞彙進行翻譯傳遞。比如「精神文明建設」,最好不能直譯為spiritual civilization construction,以避免中西文化差異而導致的不必要的誤解,可意譯轉化為cultural and ethical progress。

策略三,即保留原貌,直接音譯加腳註。在遇到確實無法找到合適翻譯的特色文化詞彙時,為了保留原貌,直接使用源語言詞彙的拼音。對於歷史名人的人名(如陶淵明、康有為、梁啟超、鬱達夫、郭沫若等)和歷史事件(如「五卅」慘案、三來一補等),譯者採用音譯或直譯加腳註的方式,通過多方渠道(比如線上線下地方誌資源、Encyclopaedia Britannica、Wikipedia、百度百科、中國相關官方網站、知網等)查找相關的知識和英文表述方式,編撰英文腳註,為讀者擴展了一定的背景知識,方便他們更好地理解行文語境。這一定程度上屬於厚翻譯策略。然而,為了避免過多的腳註影響讀者的閱讀順暢體驗,則也需採用薄翻譯策略,即直接在行文中的相關術語拼音後面添加簡短的解釋說明。值得注意的是,為了方便讀者查閱相關文化負載詞的英文表述,本譯著中提供了術語漢英對照表作為附錄,同時也提供了索引,方便讀者定位術語在行文中所處的位置,通過上下文語境更好地理解這些文化意象。

感謝中國外文局副局長陸彩榮先生、新星出版社社長馬汝軍先生等領導,正是因為他們對「絲路百城傳」外譯項目的重視和推動才有此部譯著的誕生。感謝廣東外語外貿大學原黨委書記徐真華教授和英語語言文化學院院長張欣教授推薦此翻譯項目。2022年4月底譯者開始承接此部城市傳記的翻譯任務,5月4日正式開始英譯,因需同時兼顧家庭、教學和其他科研任務,作品翻譯的艱辛自不必說,雖傾注大量精力和時間致力於打造精品,拙譯卻難免有疏漏與不足之處,懇望業界同仁不吝批評匡正。

一路走來,由衷地感謝家人的陪伴和理解。真誠地感謝在譯者碰到難點疑惑時,原著兩位作者及時、積極、耐心的答疑解惑。感謝新星出版社責編簡以寧女士的高度信任、鼓勵和嫻熟的編輯出版業務的支持。特別感謝恩師聶珍釗教授、學院院長張欣教授、學院同事兼好友潘莉教授、校外摯友王峰教授和王少爽教授、業界同仁王斌華教授和張生祥教授等為拙譯撰寫推薦語。如若沒有如上這些專家學者、親朋好友的大力支持、鼓勵和幫助,譯者恐難堅持完成此項艱巨的翻譯任務,並且這部譯著也將難以順利面世。對此,不勝感激!

最後,以一首舊詩作結,共勉之:

雨

許景城 作

輕輕吻着雨唇,

抖落陽光藏在雲的腦後,

電閃雷鳴為你加冕喝彩。

鵝卵石鋪地,鞭炮齊鳴,

迎接你的到來。

詩句在漩渦中漣漪吞噬萬物的音符,

耐心等待重新編譜。

雨聲淅淅,蛙聲片片,

在陰陽的臉頰上,輕盈的你

完美地畫出永恆的家園。

寫於廣州白雲山麓廣外

2024年1月23日—31日

許景城簡介:

許景城,詩人、譯者、學者,現為廣東外語外貿大學英語語言文化學院文化系主任、教師、碩士生導師,闡釋學研究院、翻譯與國際傳播研究中心兼職研究員,英國生態批評期刊《生態公民》編委會顧問。2018年獲得英國班戈大學文學批評博士學位,並取得由倫敦三一學院頒發、英國文化教育協會認證的國際英語教師資格證TESOL(Level 5)。主要從事英美文學文化、中國文學文化、道學、環境人文學、翻譯學研究。擅長中英文詩詞寫作和英漢互譯,諸多作品見於《英語世界》《外國文藝》《世界漢學》《復旦談譯錄》等刊物,以及流傳於網絡。擔任知識產權出版社林苑「雙龍」譯叢總主編,獨立出版多部譯著,主編、參編多部大學教材,如《中國典籍英譯析讀》(主編之一,知識產權出版社,2017)、《西方文化基礎》(編者,北京大學出版社,2014、2015、2022)等。近期代表性成果:《愛德華·托馬斯詩歌全集譯介:基於道家生態詩學視角》(英漢對照,知識產權出版社,2022)、《<弟子規>譯介:基於人類世生態詩學視角》(漢英對照,知識產權出版社,2020),多篇學術文章發表於 Lexington Books、Modern Language Review、Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice、Planet: The Welsh Internationalist 等西方著名出版社和學術刊物(含A&HCI收錄期刊)。

(來源:華人頭條)

字號:

字號:

評論