秦始皇帝陵1號陪葬墓出土罕見黃金俑和四輪獨輈車

(大公文匯網 記者 李陽波)精緻靈動的金舞袖俑、帶有完整方形彩繪車蓋的四輪獨輈木車、六羊並駕仿若正在行駛中的羊車……秦始皇帝陵博物院1月26日公布秦始皇帝陵1號陪葬墓最新考古收穫,在歷時多年的考古發掘中,不僅出土了金舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑等一批小型金屬俑,同時亦出土了8輛多種形式、多種形制和多種用途的車輛。特別是該墓北墓道清理出的帶有完整方形彩繪車蓋且遺迹保存完整的四輪獨輈木車,是目前考古所發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物。據初步判斷,可能是下葬時運輸棺柩的載柩車,屬於一種非常少見的喪葬現象。

目前規模最大等級最高秦代貴族墓葬

位於陝西西安臨潼的秦始皇帝陵,是中國古代規模最大、結構最複雜、埋藏最豐富的帝王陵墓。目前在陵區已出土陶俑、陶馬、銅車馬、石鎧甲,以及青銅水禽和兵器等在內的珍貴文物5萬餘件。其中三個兵馬俑陪葬坑成品字形排列,坑內排列着大約6000多件兵馬俑。從2011年開始,秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側展開詳細的考古勘探工作,發現東西一字排列的9座大中型墓葬。從2013年開始,考古工作者對其中呈「中」字形的1號陪葬墓進行了持續發掘。

「1號墓為一座大型中字形豎穴土壙木槨墓,是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬。」據秦始皇帝陵博物院考古發掘項目負責人蔣文孝研究員介紹,1號陪葬墓位於陵園外城西側約440米處,全長約100米,坐南面北,由南、北墓道與墓室三部分組成,總面積約1900平方米,墓道兩側有三座車馬陪葬坑。其從屬於秦始皇帝陵的特徵顯著,與秦始皇帝陵整體規劃設計緊密相關,時代為戰國晚期到秦統一。墓主等級極高,是秦始皇帝陵規制下的「帝國第一陪葬墓」。

金舞袖俑與兵馬俑藝術風格相似

由於1號墓保存較好,考古工作者在該墓內發掘出大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器,文物種類較多、數量較大,等級質量較高,其中不少為首次發現。其中陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆等,青銅器有鼎、豆、鈁、壺、盤、甑、燈以及編鐘、琴軫等,玉器則有玉圭、玉壁及小玉鼎等,兵器有鐵劍、鐵甲、帶廓銅弩機、銅戈等。而特別引人關注的是一批小型明器,除了金銀駱駝、獵犬、銀盒、金帶鉤、數量較多的銅半兩,更有罕見的金舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑等小型俑。

雖然與兵馬俑高大魁梧的外形相比,這些金屬俑普遍形態較小,但在形象刻畫上較為一致。無論是金舞袖俑,還是吹奏俑、百戲俑,既帶有和陶質兵馬俑相似的冠飾,臉龐亦都精雕細刻的十分精細。秦始皇帝陵博物院院長李崗曾表示,金舞袖俑等小型金屬俑的立體造型藝術,與兵馬俑的藝術風格相似,代表了秦代極高的藝術水平。而金銀駱駝則是兩千多年前,東西文化交流的實物見證。

蔣文孝研究員亦認為,這些出土文物對於秦人、秦國、秦代的政治、經濟、軍事、文化等諸多領域的研究提供了重要資料,也是研究當時文化交流、文化融合,研究華夏文化由「多元」到「一體」演進、升華的歷史實證,體現出秦文明、中華文明開放包容的特點。

唯一四輪車實物或為運輸棺柩的載柩車

除了金舞袖俑等出土文物,在此次發掘中,考古工作者還在1號墓北墓道清理出一輛四輪獨輈木車,在3座車馬陪葬坑中出土多組車馬。

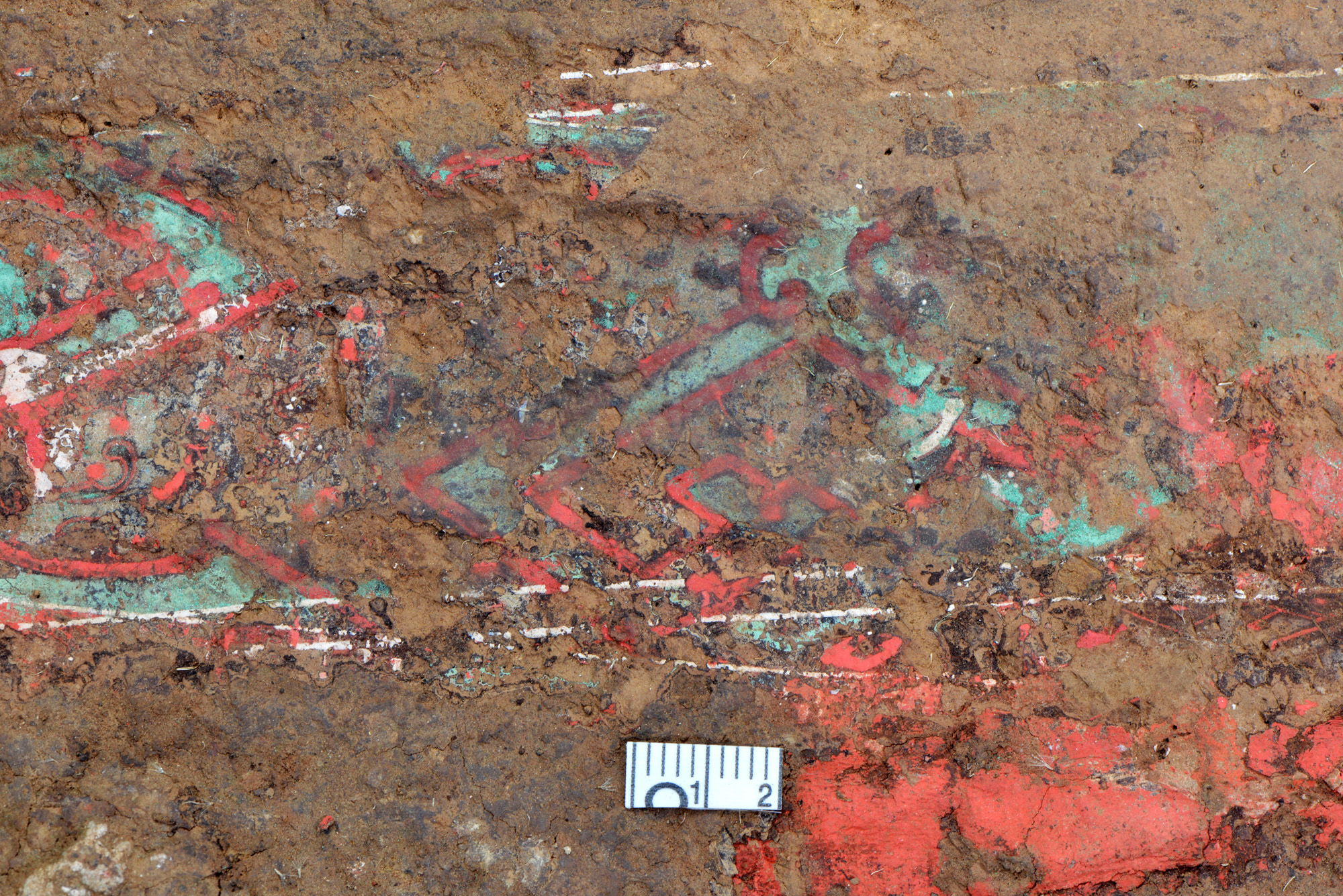

其中,位於北墓道的四輪獨輈木車,遺迹保存完整。木車總長約7.2米,上帶有完整方形彩繪車蓋,東西寬2.6米,南北長4.2米,紅色鮮艷,保存完好。車蓋下壓有方形木架,當為車輿。上有曲尺形、圓柱形銅構件。車輿兩側共有4個車輪,附有大型銅質車軎。車衡與車轅十字相交,衡上有兩個車軛,均保存完整。蔣文孝研究員表示,這輛四輪獨輈車是目前考古所發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物,初步判斷,它與棺柩下葬密切相關。可能是下葬時運輸棺柩的載柩車。就目前的考古發現來看,屬於一種非常少見的喪葬現象。

出土六駕羊車印證史書記載

「國之大事,在祀與戎。」秦人善於養馬御車,馬車既是戰事中的重要工具,也是用於祭祀的重要祭品。在1號墓3座車馬陪葬坑中,分別出土了四馬駕獨輈木車3輛、兩馬駕獨輈木車2輛、五馬駕雙轅木車1輛、六羊駕獨輈木車1輛。特別是其中的一輛羊車實物,亦較為罕見。

據悉,在中國古代,人們多乘坐馬車和牛車出行,羊車則更多見諸於史書記載。成語「羊車望幸」,講的便是西晉皇帝司馬炎每天晚上會乘坐羊車在宮中巡遊,羊停到哪座宮殿門前,哪座宮殿就是他就寢之處。此次出土的這輛秦代羊車,駕車的六羊並列一排,骨骼保存完整。雖然羊骨身後車輛被破壞,但身上裝飾的類似於駕馬的銅節約、帶扣、銅環等青銅馬具清晰可見,顯示出正處於駕車狀態。

據介紹,多種形式、多種形制和多種用途的車輛,集中出土於一墓,極其罕見。陪葬坑中出土的5組車馬(含羊車),形式形制不同,用途迥異,集中反映了男性墓主生前出行的盛況,展現了秦帝國時期陪葬車馬形制與組合的新變化、新形式,為研究秦漢時期喪葬用車及陪葬用車提供了獨一無二的資料,也是中國車制變革和發展演變過程中極為重要的實物資料。

填補秦代高等級貴族墓葬考古空白

《史記·秦始皇本紀》記載:「始皇初即位,穿治酈山,及並天下,天下徒送詣七十餘萬人……」秦始皇自即秦王位後(公元前246年)便開始修築陵墓,用工70餘萬曆經40年,最終形成地宮、封土、城垣、陪葬坑、陪葬墓等完整的陵園格局。多年來,考古工作者對秦陵外城西側約50餘萬平方米的面積,進行了詳細勘探。

據了解,1號墓墓葬南側、西側有壕溝環繞,北側為斷崖,東側則為古河床,從而形成了相對獨立的墓園。該墓的發掘是近年來秦始皇帝陵考古的一項重大收穫,目前已經基本完成了墓道、墓室和3座車馬陪葬坑的發掘。考古工作者將主棺槨整體打包提取到實驗室,並搭建了室內考古發掘平台,正在進行室內清理。

「1號墓反映了處於變革時代秦的社會生活的方方面面,包括制度上的變革、禮儀上的變革以及技術上的變革,是研究戰國晚期乃至於秦時期的政治制度、喪葬制度、社會生活和文化交流的一個絕佳的範本。」考古發掘項目負責人蔣文孝研究員表示,通過對墓葬及其陪葬坑的發掘,取得了許多前所未有的新收穫和新認識。不僅填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白,同時這座陪葬墓也見證了夏商至戰國晚期王陵「集中公墓制」的消亡,昭示了戰國晚期到宋元明清帝陵「獨立陵園制」的形成與確立,極大地豐富了對秦帝國統一前後物質文化以及所代表的制度文化的認識,具有非常重要的學術價值。

字號:

字號:

評論