專題|急症室「等到死」?一張圖說明「長等待」困局

「遙遠」的急症室

大公文匯全媒體報道,「我對香港急症室的醫療很失望」,22歲的美式橄欖球運動員饒善文曾在社交媒體上寫道,「等待時間完全不合理,分流系統等於沒有,跟內地醫院沒得比。」

幾日前,他在一個平常的周末參與了球隊集訓,在一次鏟球訓練中,他的雙手嚴重受傷,右手拇指和左手食指「血流不止,動彈不得」,在被趕來的救護車送往醫院後,他在急症室足足等待了近七小時才見到醫生。

「等輪到我,血都已經流乾了!我都不理解救護車和急症室有什麼意義,反正就算到了還是要等(很久)」,他在採訪中說。

事後,他的手指始終無法恢復到原初的水平,饒善文堅信如果當時能夠早一些得到治療,情況會有所不同。

像饒善文這樣對急診需要長時間等待感到不滿的居民不是個例,一份2019年的調查顯示,「輪候時間長」是香港居民對公立醫院服務感到不滿的主要原因,佔40%。事實上,饒善文的遭遇可能只算得上「不幸」,他只弄傷了手指,而在其他「悲劇」中的人們卻在急症室的輪候區失去了生命。

今年4月17日,一名58歲的女性患者發燒通宵等逾12小時,失聯後被發現倒斃在東區醫院急症室的廁所裏。香港病人政策連線主席林志釉強調,如果有人能「更早地找到她」,這名婦女的死亡「本是可以避免的」。

他補充道:「(急症室)候症時間太長,已是不爭的事實。」

這已不是第一次發生此類急症室悲劇,2021年,一位患有急性肝功能衰竭的55歲司機黃伯在屯門醫院等待7小時後死亡。這些案例表明,急症室的等待時間正在變得「致命」,而數據顯示,情況可能還在變得更糟。

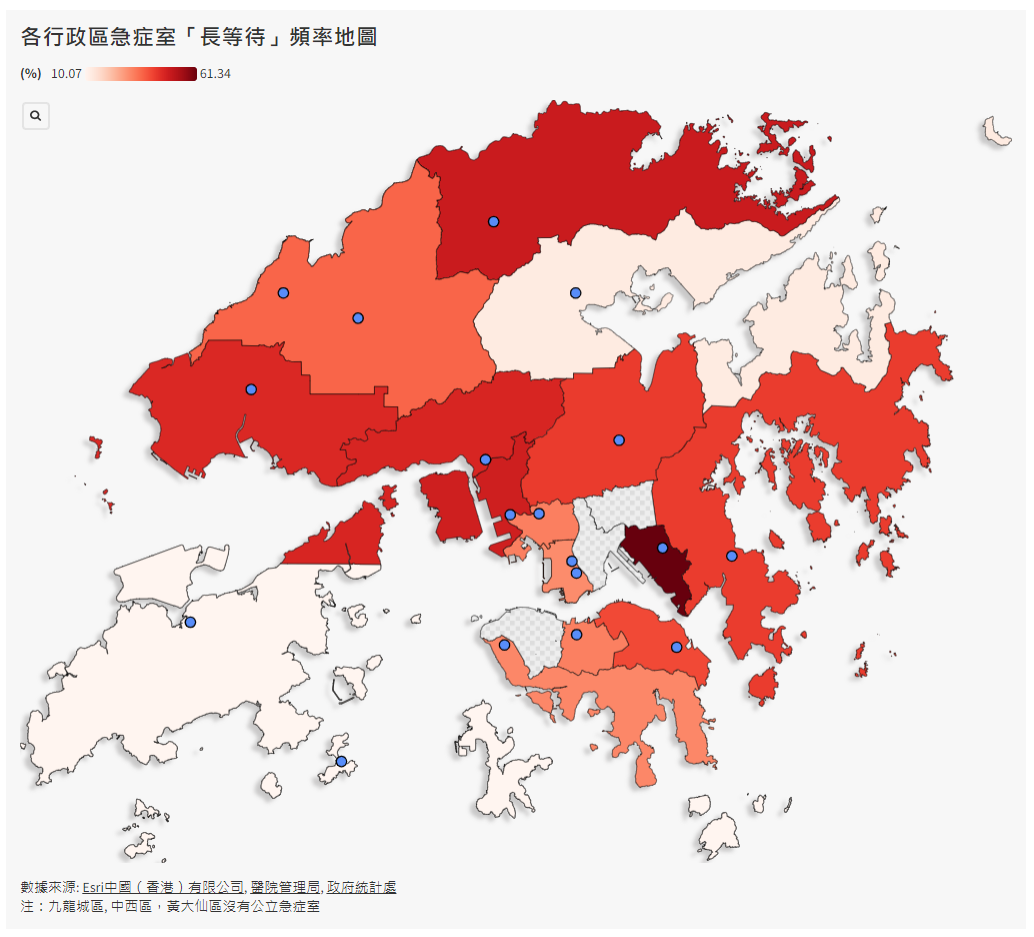

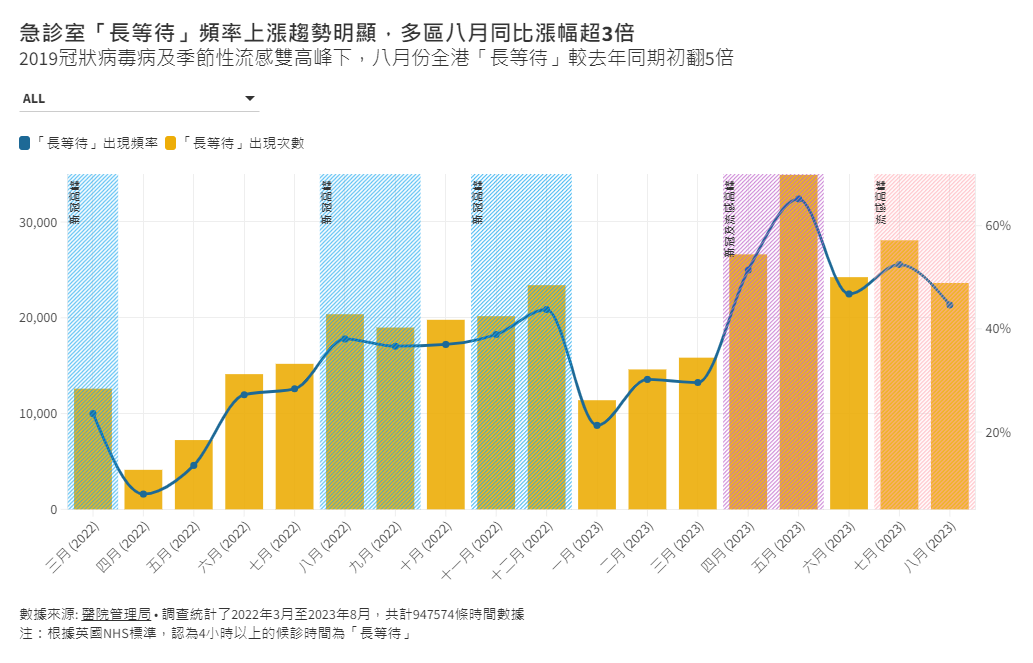

對過去一年(2022年3月至2023年4月)公立急症室等待時間的分析表明,超過四小時的「長等待」正在成為常態而不是例外:今年8月的全港急症室「長等待」頻率同比增長了6%,達44.63%,與2022年初對比,更是翻5倍不止,其中葵青區同比漲幅超2倍,南區、大埔區、油尖旺區等地急症室「長等待」頻率漲幅超3倍。

而饒善文就診的威爾斯親王醫院位於沙田區,還不是增長幅度最為明顯的地區。

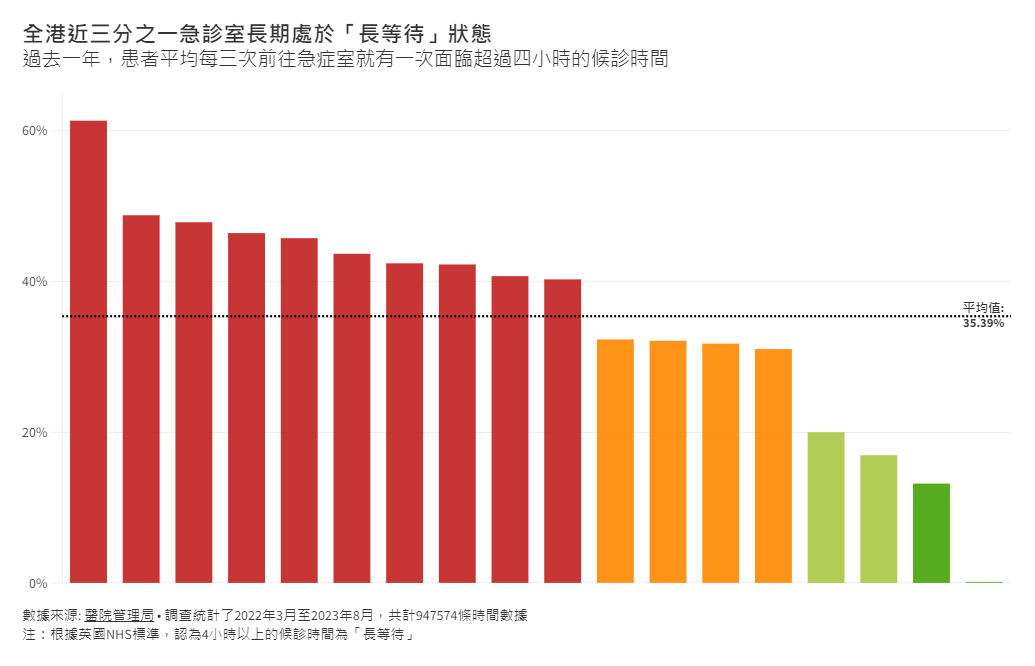

分析還顯示,過去一年全港急症室「長等待」平均頻率為35.39%,這意味着患者幾乎每三次前往急症室就會有一次面臨超過四小時的候症時間,且這個候症時間不包括任何進一步檢查或專科護理。

此外,基於數據製作的急症室「長等待」頻率排行中,威爾斯親王醫院僅排第七,那名58歲女病人去世所在的東區醫院僅排第十,那位55歲司機去世前就診的屯門醫院僅排第五,有理由相信,「長等待」的情況在那些排名更靠前的醫院急症室中可能更加糟糕。

饒善文在採訪中表示:「雖然我知道這會好艱難,但我認為這種(情況)必須得到改善。」

「否則,公立急症室只會等待時間『越來越長』,距離普通市民『越來越遠』」,他搖着頭補充道。

「被質疑」的分流標準

香港於1988年引入分流制度,根據急症病情嚴重程度和實際醫療資源狀況將病人分為五個等級,每個等級患者需要等待的時間隨等級依次增加。該制度也被世界上其他許多地區或國家採用,包括英國、加拿大和澳洲。目前,香港所有的18個公立急症室均採用了這一機制,官方表示該系統能「加快病人流量,以減低急症室病人積聚及混亂的情況」並「有效地調配員工及資源,根據病人的病情,轉送至適當的診治地方。」

根據官方介紹,病人抵達急症室後,將由「富經驗及接受特別培訓」的護士對病人的病情作出初步評估,危急的病人會獲得優先治理。

那名58歲的女患者「阿鍾」,因發燒咳嗽,於晚上11時到東區醫院急症室求症。第二天上午11點15分左右,醫生對其進行了初步診斷,並要求她留院接受進一步檢查。大約一小時後,該女子失聯,儘管醫護人員多次嘗試尋找她,但均未成功。最終大約下午4點30分,醫護人員在無障礙廁所裏發現她昏迷不醒,搶救失敗後,她被宣布死亡。

事件後,有批評者質疑醫院急症室分流標準的合理性,因為在等待了12個小時前,那名最終死在等候區廁所的女患者曾被分流到「次緊急」(等級IV)。

香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌指出,現行的分流制度可能會導致「部分患者病況被輕判」導致分流到較低的優先級。

但彭鴻昌強調,「僅依靠一名經驗豐富的護士來判斷患者分症類別可能並不總是合理的。」因為在急症室現有條件下,即使是「經驗豐富」的護士也很可能會誤判患者病情。

他舉例說道:「心臟病患者服用特定藥物後感到頭暈,這可能是一些致命的心腦血管疾病的徵兆。但如果分流時護士發現該患者所有其他生理指標均正常,那麼他就很可能被歸類為『緊急』病例甚至『次緊急』病例,這是非常危險的!」

「不全面」、「難達標」的服務目標

為確保患者得到及時治療,英國國民保健署承諾95%的急症患者將在四小時內得到治療,而香港醫院管理局亦有對急症室提出類似的服務目標。然而,這些服務目標卻不包含「次緊急」(等級IV)與「非緊急」的病例(等級V)。

香港急症室服務承諾:所有「危殆」患者(等級I)到達後立即對其進行治療;在95%被評為「危急」的患者(等級II)到達15分鐘內進行治療;對90%的「緊急」病患(等級III)在30分鐘內進行治療。

2022年至2023年,約1963000人到急症室就診,其中60%屬「次緊急」與「非緊急」。也就是說,將近一半的患者在急症室候診時間沒有最高上限,而事實上,他們的等待時間也確實在變長。

醫務衞生局在回覆立法會問題時表示,疫情初期2020至2021年「次緊急」和「非緊急」病人的平均輪候時間為100分鐘和127分鐘。而到了2022-23年,這兩類患者的平均輪候時間均躍升了約24%,分別達124分鐘和158分鐘。

而有時,即便是那些被分流到前三級的患者,有時急症室也沒法保證他們的等待時間。

「官方今年急症室達標率」

那名在屯門醫院急症室病房外去世的55歲司機,生前被劃分為第三類的「緊急」病例,最終卻在急症室等候數小時後病情惡化離世,其家屬質疑他被醫院遺忘,並強調長達至少4小時無醫護親身監察死者。

如果58歲的「阿鍾」能夠被分流到更高的優先級,如果55歲黃伯更早地得到治療,也許這一場場急症室的悲劇就不會上演。

彭鴻昌強調,醫院現在應該專注於一些「可行」的改進,例如在公立醫院聯網中普及共享的個人醫療紀錄,通過額外的設備監測等待區病人的生命體徵,以幫助護士在分症前後準確掌握患者的病情。

醫院管理局在回應中表示,公立急症室的分症制度是「有效的」,能夠確保有緊急醫療需要的病人「在合理時間內」得到治療。儘管如此,他們強調,如果發生「突發災難事件」,患者的等待時間「可能會延長」。東區醫院表示與醫院管理局的答覆一致。

「可供參考」的提示

東區醫院急症室悲劇發生後,醫院管理局宣布將加強查房;提前安排異常病人接受治療,並安排醫護人員守候在風險較高的患者旁。然而,有關部門還是沒有給出任何縮短等待時間的保證。

事件後,多名立法會議員批評當局未有明確指標如何縮短輪候時間,新民黨議員容海恩指醫管局網站當急症室輪候時間「超過8小時」後就再不顯示具體時間,透明度不足,「要犧牲幾多病人性命先有(縮輪候時間)指標呢?」

雖然縮短急症室等待時間「長路漫漫」,我們的分析依舊可以為居民患者們提供一些「可供參考」的提示。

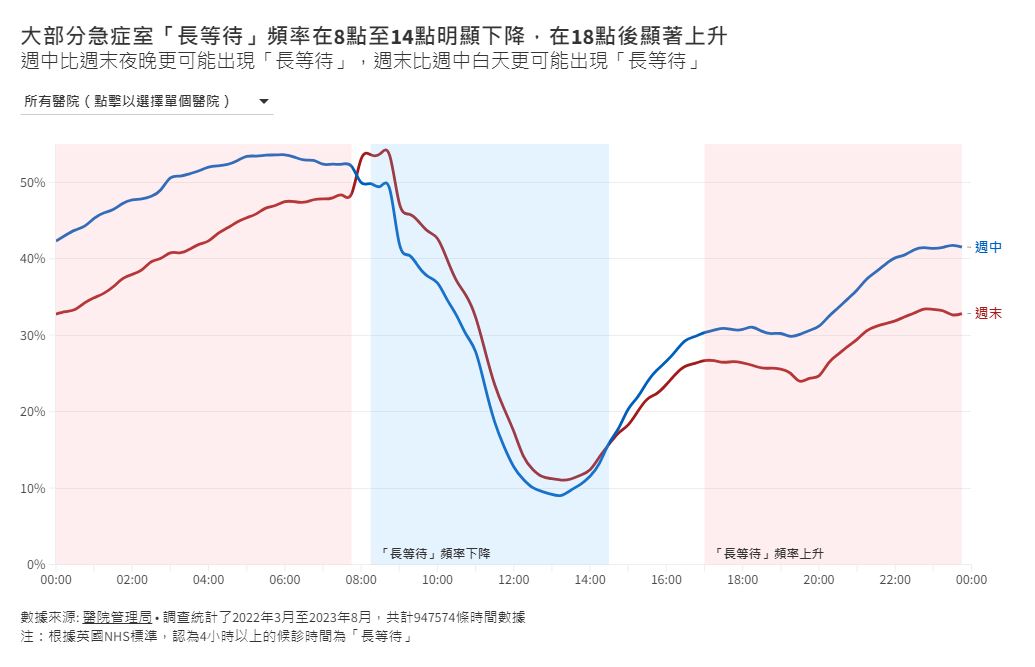

大多數急症室的長時間等待概率在晚上20點之後顯著增加,隨後在上午8:45左右迅速下降,這可能與私家症所和普通門症的分流作用有關,因此急症患者如果不希望在醫院長時間的等待,應參考上圖避開夜間「長等待」高峰期。

數據還顯示,急症室「長等待」頻率與醫院與是否是工作日有明顯關聯,患者可根據上圖選擇在頻率較低的時間段前往相應醫院。

但即便如此,等候時間還會與天氣、就診人數、醫院人手等有關,不能保證在這些「合適」時間前往急症室就意味着更短的等待時間。

28歲的籃球運動員陳子淵在訓練中撕裂了右腳韌帶。被輪椅推進急症室等待近五個小時後,醫生才告知他情況很嚴重,可能需要立即手術。

他問醫生「立即」是多久,醫生回答:「『快的話』,這個月內你能約到專科醫生,然後『運氣好的話』,半年後,就輪到你做手術了。」

最終不得不返回內地接受手術後,陳子淵聳肩說道:「在那之前我可能都已經學會打輪椅籃球了。」

(大公文匯全媒體實習記者胡潤祺報道)

字號:

字號:

評論