第三次新疆科考 築生態大數據平台

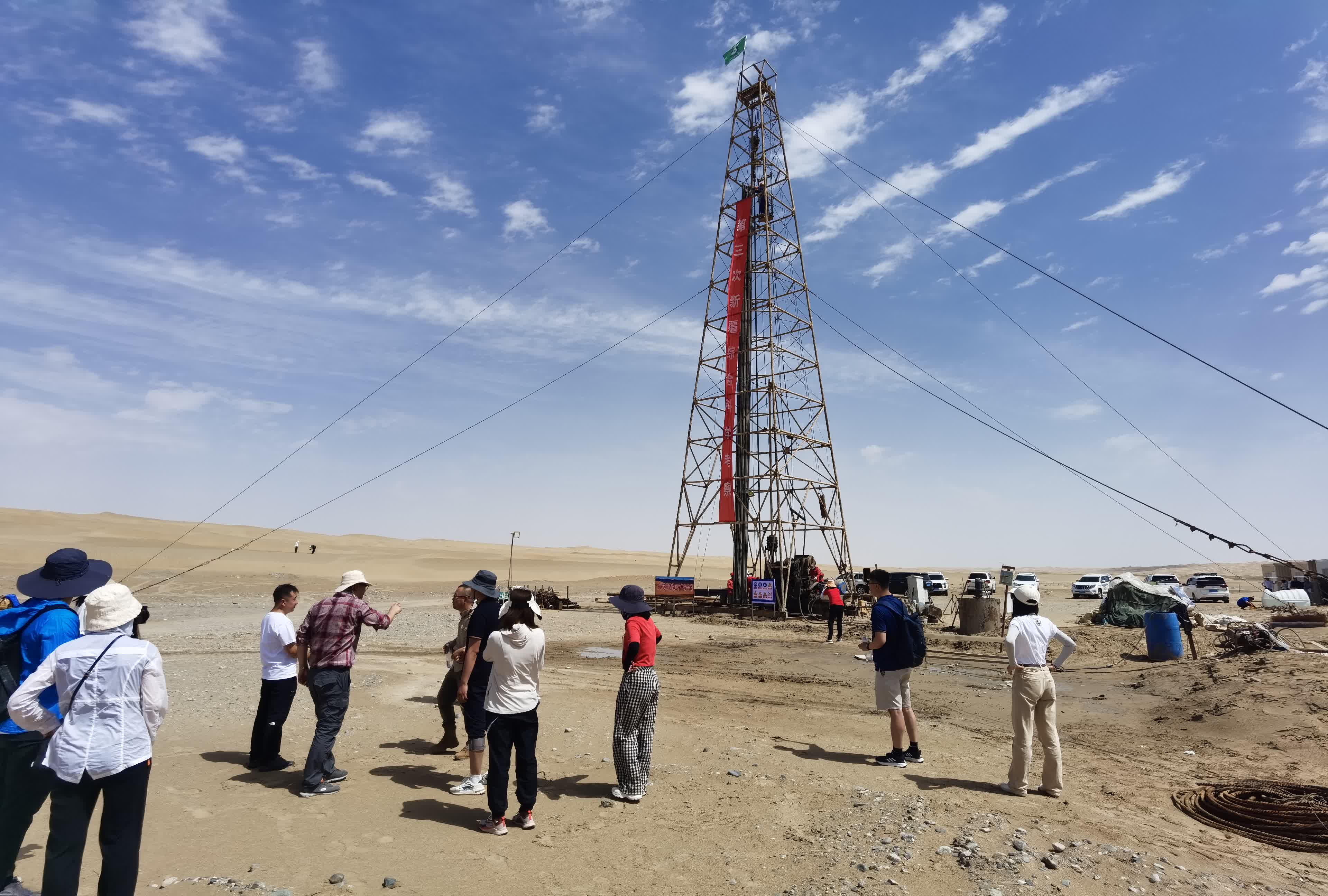

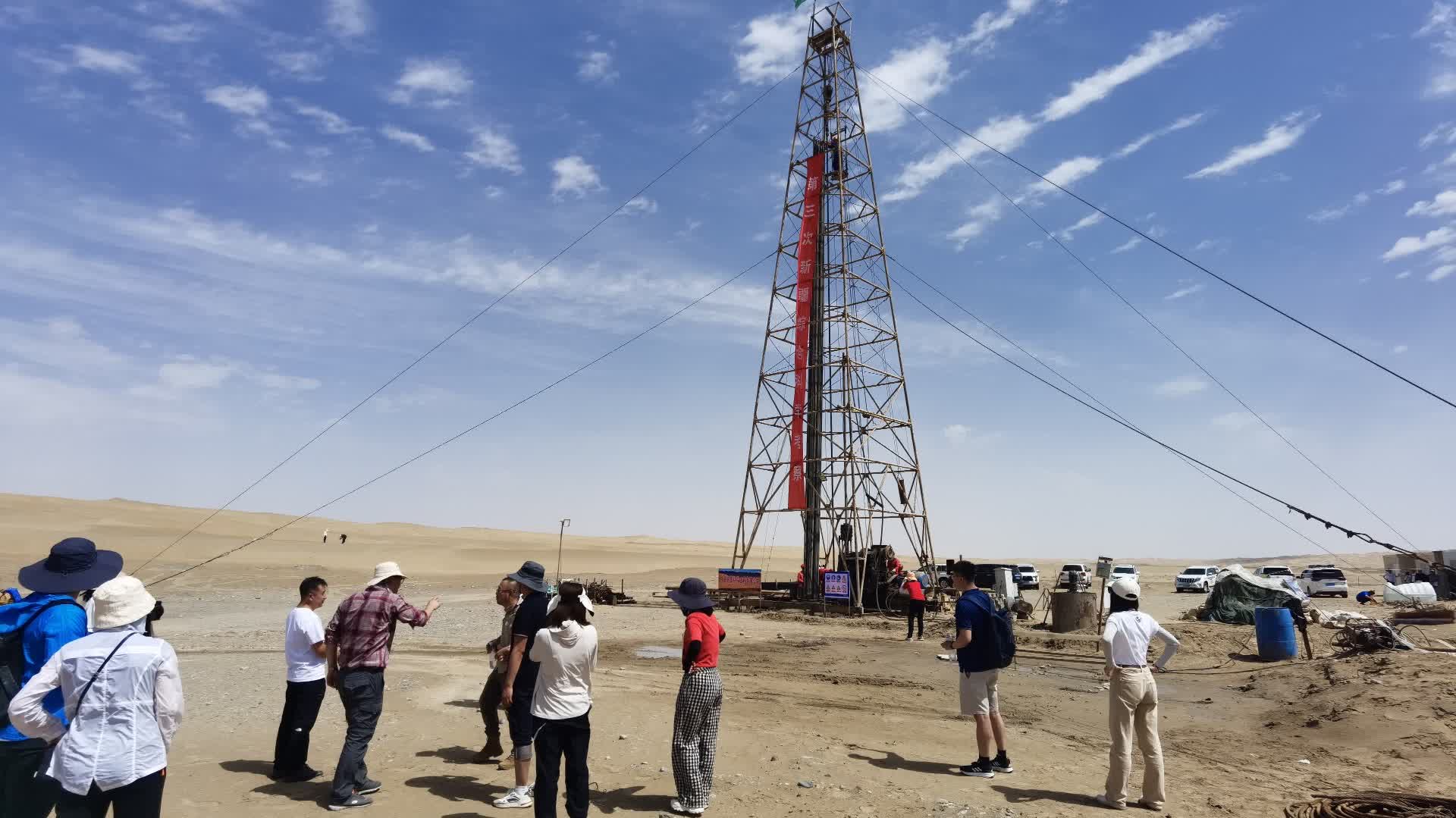

(大公報 記者 楊帆)穿行於茫茫漠海,在沙漠公路驅車500公里,大公報記者來到塔克拉瑪干沙漠腹地,眼前矗立着高達數十米的鑽架,轟鳴的鑽機正鑽取地下接近千米的岩芯樣本,無人機在高空拍攝沙丘形態,探地雷達正測量沙丘地下層理結構……這是第三次新疆綜合科學考察的野外現場,第三次新疆科考構建了「科考—台站—遙感—模型—分析」一體的大數據共享平台,積累的數據可為「一帶一路」沿線國家提供中國經驗。一位科技人員說,「立體的高科技手段令第三次科考更加高效,與過去科考相比已不可同日而語。」

作為中國西北的戰略安全屏障、絲綢之路經濟帶核心區、中國能源基地、資源淵藪和運輸要津,新疆面臨着乾旱缺水,生態系統極端脆弱,生物多樣性喪失嚴重,荒漠化危害突出,自然災害頻次和強度增大等諸多挑戰。而上世紀50年代和80年代兩次科考的數據已經陳舊,80年代後行業部門數據標準不一致,存在許多信息資料空白區,已無法支撐新疆高質量發展、絲綢之路經濟帶核心區建設的需求。

動用遙感衛星 數據更精準

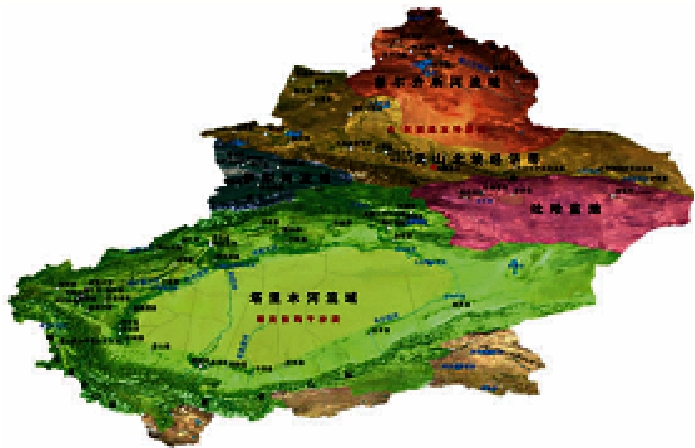

有鑒於此,由科技部和中國科學院組織的第三次新疆綜合科學考察於2021年底啟動,在塔里木河流域、伊犁河流域、額爾齊斯河流域、天山北坡經濟帶以及吐哈盆地五大片區,全域考察資源、環境、生態本底及支撐經濟社會發展的承載能力。

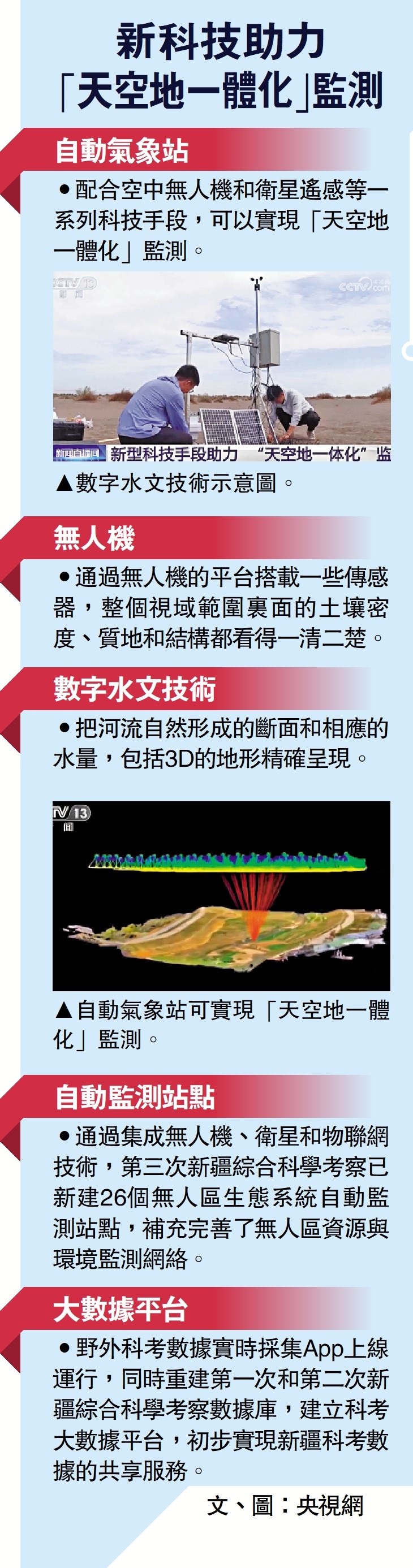

隨着中國科技的發展,多種高科技手段各顯神通,有效助力第三次新疆綜合科學考察。中國科學院新疆生態與地理研究所科研處處長周曉兵介紹,通過集成地面監測站、無人機、遙感衛星和物聯網等技術,第三次新疆綜合科學考察已形成「空—天—地—網一體化」監測體系,構建「科考—台站—遙感—模型—分析」一體的大數據共享平台,使科考數據更加精準、全面。

生物防風固沙 推廣至中亞非洲

第三次新疆綜合科學考察對「一帶一路」建設有重大意義。中國科學院新疆生態與地理研究所所長張元明指出,新疆的生態系統、流域不是封閉的,很多植被類型和生態系統是跨國界連續分布的,科學考察離不開國際合作。例如,中國與塔吉克斯坦的科學家在帕米爾高原聯合開展了生物多樣性跨境調查,借助這次科考可對「一帶一路」生物多樣性和生態系統建構全局認識。

北京林業大學生態與自然保護學院院長徐基良說,這次科考積累的研究數據和經驗,可為「一帶一路」沿線國家類似的能源開發基地生態修復提供中國經驗。「我們沙漠公路的生物防風固沙模式,現在已經推廣到蒙古國、中亞哈薩克斯坦和非洲等國家和地區。」中國科學院新疆生態與地理研究所高級工程師常青說。

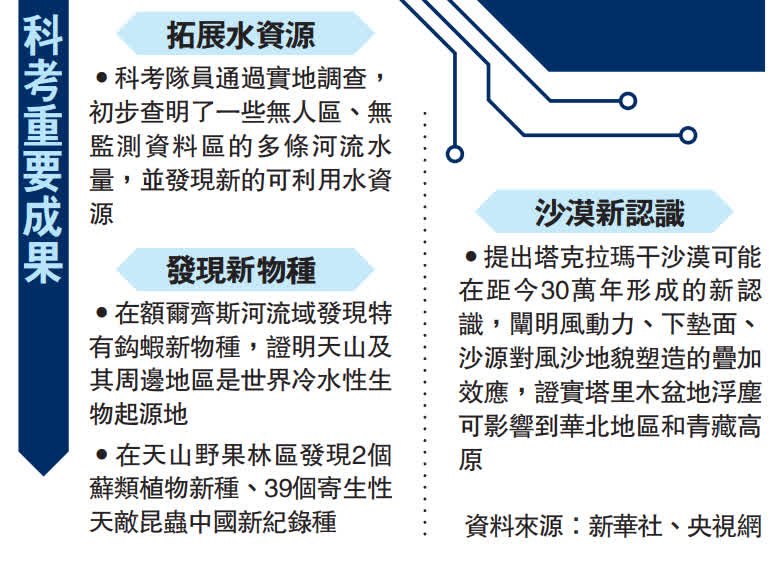

第三次新疆綜合科學考察目前已進入野外調查的關鍵階段,並取得了積極進展。第三次新疆科考的成果將整合前兩次科考信息,在梳理分析近30年來變化的基礎上,為新疆未來30年發展戰略、絲綢之路經濟帶建設和合作奠定大數據基礎。

話你知|第三次新疆綜合科考

第三次新疆綜合科學考察是國家部署的重大科技項目,執行期是從2021年到2025年,由科技部和中國科學院組織,國內上百家高校和科研院所參與,分五個片區,即塔里木河流域、伊犁河流域、額爾齊斯河流域、天山北坡經濟帶以及吐魯番─哈密盆地,開展水資源、土地農業、生物、礦產能源和生態環境五大方面的考察,旨在全面摸清新疆資源環境家底,科學評判新疆資源環境承載能力,並提出新疆未來生態建設、綠色發展戰略和路線圖。

塔克拉瑪干新發現

塔克拉瑪干沙漠是中國最大沙漠,世界第二大流動沙漠,影響全球氣候變化。第三次新疆綜合科學考察項目——塔里木河流域乾旱與風沙災害調查和風險評估,選擇在沙漠腹地塔中地帶展開。

「我們在塔河流域布局了五台鑽機,初步判斷塔克拉瑪干沙漠形成於30萬年前,遠比前人估算的要年輕。」課題專家王鑫說。他說,以4.1萬年為時間單位轉換乾濕周期,全球變暖時,塔中地區河林繁盛,而全球變冷時則沙漠擴張。這些對風沙災害防治有參考價值。中國科學院新疆生態與地理研究所研究員、國家荒漠─綠洲生態建設工程技術研究中心副主任高鑫透露,塔克拉瑪干的沙塵是否波及北京仍待進一步考察,但監測數據顯示,其向南500公里能到青藏高原,向東2000公里至少可達太行山。

農業布局續優化

地處乾旱區的阿克蘇,是中國最大的棉花生產基地,也是國家農業節水灌溉示範基地。中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員龍懷玉帶領團隊在田間採集土壤樣本,開展塔河流域土地開發與農業資源調查。他們考察新疆農業布局優化可能性。調查發現,新疆高耗水作物比較多,水資源利用效率不高。

「今後可採用我們自主研發的地下散灌、乾播濕出等技術,既可以節水20-30%,也可解決鹽鹼化問題。目前,埃及等也在學習這個技術。」他表示,「新疆的水資源利用效率可進一步提升,農業結構布局可進一步優化,新疆農業發展仍將有很大的開拓空間。」

測量水資源更精準

塔里木河是中國最長的內陸河,被稱為南疆的母親河。科技人員在岸邊使用儀器收集水文信息,為塔里木河流域產/需水要素變化與水安全格局的調查貢獻數據。

「近年是塔河的豐水期,我們現在的位置,去年這個季節全部被河水淹沒。」該項目負責人、中國科學院新疆生態與地理研究所研究員段偉利說。去年塔克拉瑪干沙漠出現「湖泊」的新聞倍受關注,他解釋道,全球變暖,冰川融水、山區降水增多,使塔河幹流水量暴漲,順着塔克拉瑪干沙漠北沿流下去,形成臨時性水塘,但不能改變該流域乾旱缺水的長期特質。在他看來,塔里木河流域經濟社會發展和生態保護最主要制約要素是水資源。科考將精確測量山區產水量、綠洲消耗量,提出高效利用水資源的優化方案。

胡楊林群亞健康

在阿拉爾市附近的胡楊(楊柳科,稀有樹種)林裏,新疆塔里木大學生命科學與技術學院教授李志軍正帶領學生,收集胡楊林等物種信息。這是第三次新疆科考的專題之一,旨在了解氣候變化和人類活動對塔河流域生態系統的影響,考察胡楊林群落的時空變化規律及健康狀況。他們已經在南疆地區完成了207個類似樣方的調查,未來還要推進200個。

「目前收集的信息顯示,樣方內植被覆蓋度挺高,但物種多樣性比較弱,胡楊林群落處於亞健康狀態。」李志軍說,塔河流域的胡楊面積佔新疆胡楊面積89%,佔世界胡楊面積一半。胡楊林是沙漠與綠洲之間的一道隔離帶,發揮着防沙固沙的作用。在調查完成後,團隊將對塔河流域胡楊林群落的健康狀況做出總體評價並提出保護建議。

記者手記|只有荒涼的沙漠 沒有荒涼的人生

「科學本身就有詩意」,曾對斯賓塞這句名言無特別感覺的我,在隨團採訪第三次新疆綜合科考的過程中,似乎多了一層理解,這要感謝中國科學家們。

當高鑫敞開雙臂面向荒漠,盛讚「這裏是世界沙漠博物館,可以找到地球上所有沙丘形態」時;當段偉利如數家珍地講述自己考察慕士塔格冰川的新發現時;當李志軍為胡楊群落處於亞健康狀態而略顯失落,為發現一株灰葉胡楊幼苗而難掩喜悅時;當常青在沙漠植物園裏一邊輕撫綠植枝葉一邊分享引種試驗故事時,他們的眼裏閃着光,舉手投足間帶着情感,話語中透着詩的浪漫。

在他們看來,這裏的一丘一壑、一沙一石、一冰一川、一草一木,似乎不再是中性的研究對象,而是對話交流的朋友,傾注心血的孩子,甚至融為自身的一部分。

開創沙漠植物園,設計維護沙漠公路,常青在沙漠腹地一幹就是二十三年。她笑言,「我覺得自己也成了沙漠中的一棵植物。」今年60歲即將退休的李志軍,希望從事近三十年的胡楊林研究工作後繼有人。她透露,「我的一位博士生已決定留在新疆。」第三次新疆科考的目標之一,就是培養一支長期扎根新疆的戰略科技隊伍。

行駛在沙漠公路上,路邊一處標語令我印象深刻——「只有荒涼的沙漠,沒有荒涼的人生」。這句話,何嘗不是中國科學家堅守新疆的寫照。

(來源:大公報A9:要聞 2023/08/17)

字號:

字號:

評論