香港中風基金|出血性腦中風外科手術治療

什麼是出血性腦中風?

出血性腦中風又稱為腦出血或腦溢血,主要是由於腦血管破裂,產生血塊壓迫腦細胞,影響供血。雖然出血性腦中風在腦中風的個案中佔較少比例,死亡率卻明顯較高。

出血性腦中風多屬突然發病,症狀視乎腦出血的速度和體積決定。如果大量出血,引致顱內壓力升高,情況嚴重可造成死亡,其中以中老年人死亡率最高。根據研究指出,此病的致死率為30-40%,而存活者中約有40-50%伴隨不同程度的功能損傷,導致的殘障,需要他人協助處理其日常生活及活動。所以,此病引起的問題不容忽視。

出血性腦中風常見致病原因:

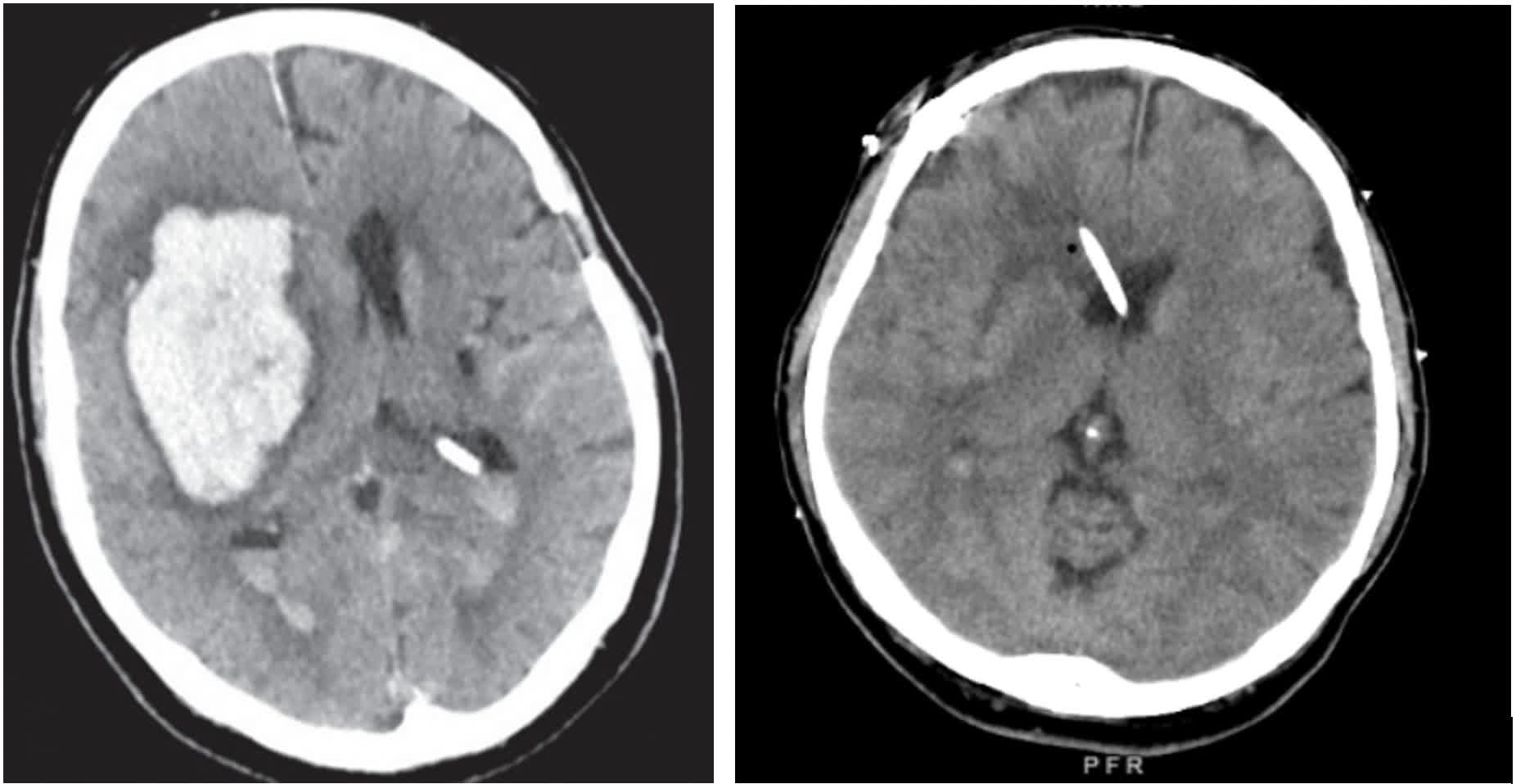

- 高血壓:長期高血壓可導致動脈中的血管壁肌肉層與彈性層發生結構性退化,血管壁因此會變得脆弱。如果血壓一旦突然升高,脆弱的血管壁

或因而破裂,引致腦內血塊形成 (圖一)。

- 使用抗凝血劑:部份有心臟疾病病患會使用抗凝血劑以防範心肌梗塞或阻塞性腦中風,但使用抗凝血劑會增加出血性腦中風風險。

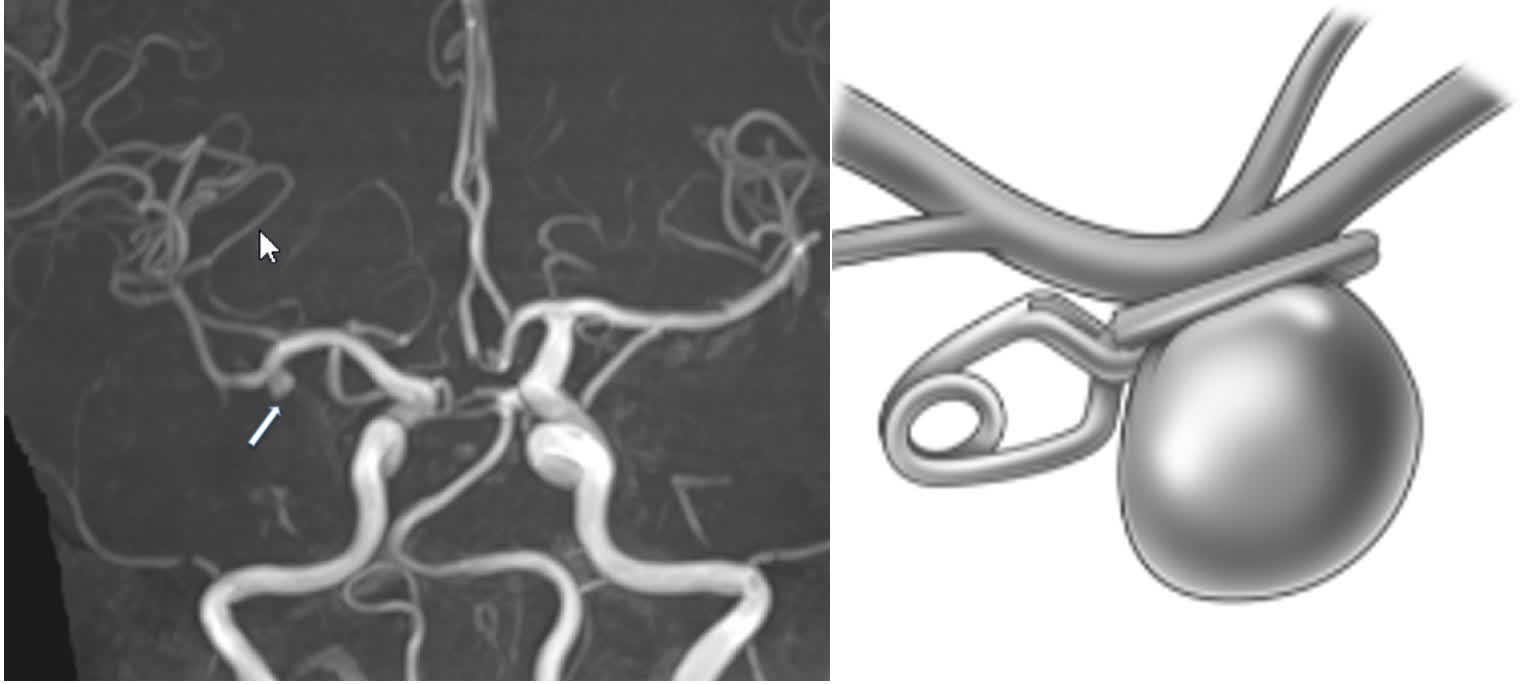

- 其他因素:血管瘤、腦瘤、動脈病變、硬腦膜竇和靜脈栓塞引起的腦出血,因酒精或藥物濫用等原因都會增出血性腦中風的機會率。其中血管瘤(圖二)容易引起死亡率較高的蜘蛛膜下腔出血。如果體檢中發現有血管瘤,務必持續追蹤病情。

- 腦血管疾病的次要危險因素:除高血壓外,亦有其他次要的原因可引致腦出血,例如:高血脂症、肥胖症、紅細胞增多症、口服避孕藥、有腦中風家族史、吸煙、喝酒以及缺乏運動。

出血性中風的病徵和風險

出血性中風會因應不同出血的部位而出現不同症狀,例如大腦淺層出血,患者會頭痛、半身無力或癱瘓,大腦枕葉出血則可能只出現對側視野半盲等情況。如果出血的範圍過大時,病人會有睡意,嚴重更可造成昏迷,病人在短時間內或因昏迷而死亡。

出血性中風診斷

醫生必須先評估病情,例如觀察病人的維生指數,並利用斷層攝影電腦掃描(圖一) 找出腦部出血的位置,再根據病人的各項生理指數而提出適合的治療方案。

出血性腦中風治療

一般而言,腦出血之治療可分為內科療法及外科療法:

內科療法

包括使用降腦壓藥物以及控制血壓,給予適當水份維持電解質平衡及營養等。

外科療法

患者要接受進行腦外科手術,將顱內血塊取出,從而降低顱內壓,減低死亡率。手術治療目的是在早期將壓迫腦部的血腫塊取出,避免血腫塊繼續破壞其他部份的腦組織,以挽救生命,但無法修復已受破壞的腦細胞。因此外科醫生在執行手術前會向家屬清楚說明手術之目的在於挽救生命,以及避免加劇腦神經功能障礙。如果已造成神經功能障礙,並非手術方式可以復原,醫生必定會仔細解釋,避免日後不必要的誤會及困擾。

但決定是否進行手術治療前,必須考慮下列因素:

1. 血塊大小:如大腦內的血塊超過30c.c.以上時,會因壓迫中腦神經中樞而造成死亡,此時應考慮即時進行手術,移除血塊。

2. 血塊位置:位於小腦及大腦白質的血塊,醫生會建議移除,尤其是小腦的血塊會迅速壓迫腦幹,使病情快速惡化,應立即手術清除。而位於視丘及腦幹部位之血塊則不適宜進行手術。

3. 病人情況:如果病人神智完全清醒,可先給予內科治療,並嚴密觀察其變化, 一旦有逐漸惡化跡象,即表示血塊仍在擴大,此時可考慮採用手術治療。如果病人情況十分嚴重,意識已達深度昏迷時,即使手術移除血塊可增加病人存活率,但病人也有可能成植物人,不僅生活毫無品質可言,反而造成家庭和醫療系統的負擔,因此並不適合進行手術。

一般而言,昏迷指數(格拉斯哥昏迷指數,15分為清醒,3分是昏迷)14-15分患者可給予內科治療並嚴密觀察,5分以下者不適合手術;6分至13分之間患者可選擇適當的手術治療,而高齡患者則須視乎個別情況而定。

手術方法

傳統手術法:即根據血塊位置採取最捷徑,同時考慮腦功能分佈區,儘量避免破壞重要功能區域,將血塊移除,並要完全止血,避免手術後再出血(圖一)。

立體定位吸除法:使用立體定位儀之的三度空間座標,以一條幼小導管插入血塊中心點將血塊吸出,優點是對腦部傷害較小,但缺點是不能止血,而且亦無法完全清除血塊,需要依靠溶血劑注射入血塊中,等待溶解血塊後慢慢排出。

腦動脈瘤——腦內的定時炸彈

腦動脈瘤是腦內動脈管壁變薄、膨大,形成圓球,由於結構較脆弱,隨時可能破裂。腦動脈瘤起因是血管壁的缺損及長期血流衝擊。隨着年紀增長,吸煙,有高血壓病史,都容易讓動脈結構變化,形成腦動脈瘤。然而在未破裂前,患者可能沒有感覺,未必能察覺。若動脈瘤破裂,患者會有突發性的劇烈頭痛,通常患者都會覺得這是有生以來最嚴重的頭痛。值得注意的是,腦動脈瘤的死亡率很高,而且動脈瘤還可能會再度破裂,若患者狀況許可,患者可以進行手術切除動脈瘤。

手術可以是開顱手術夾住動脈瘤,阻斷動脈瘤血流,或是用微創方式從動脈放置線圈,填滿動脈瘤避免出血(圖二)。腦動脈瘤的死亡率很高,一旦有突發性劇烈頭痛,務必盡快求醫。

腦出血後遺症

中風的後遺症非常廣泛,影響不同層面,不只是有明顯的外觀肢體障礙,更有可能出現情緒障礙、認知失調等問題,甚至是吞嚥、視力、知覺、失語症、失憶等症狀。

而中風後的復康主要是透過動作練習,刺激大腦活化,雖然死亡的腦細胞沒辦法復原,但可以讓暫時受損的腦細胞恢復到一定程度,對吞嚥功能、情緒、認知功能也都有很大的幫助。

結論

腦出血是一種非常嚴重的疾病,平均死亡率高達30%以上。病患是否能存活,除了與出血位置、血塊大小、出血速度及身體狀況有關外,最重要的因素關乎到是否送到適當的醫院,接受適當的治療。腦出血的外科手術治療是一個分秒必爭,爭取時效的工作。治療時機延誤很可能使本可存活的病患喪失生命,甚或變成長期臥病之植物人。

對出血性腦中風病患採取積極性手術治療,在最短時間內給予適當的手術治療,醫療團隊的目標不僅是救活一個人,更重要的是維護其日後的生活品質,使病患能和普通人般維持其正常的生活,減少對家人、社會的依賴。

出血性腦中風重於預防,一旦發生就算痊癒也會對腦部造成一定的損傷,因此預防勝於治療。中風是可以預防的疾病,方法包括控制高血壓,維持均衡的飲食,以有效控制脂肪,也要有適當的運動、戒煙及避免過量飲酒。

瑪麗醫院神經外科部門主管

香港中風基金系列文章:

字號:

字號:

評論