賽馬見證港人生活方式依舊 闖過低谷終跑出

(香港文匯報記者 聶曉輝)回歸祖國後,香港實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治,「保持原有的資本主義制度和生活方式,50年不變」,形象地說就是「馬照跑、舞照跳」。回歸25年來,香港經歷了「沙士」、金融海嘯及新冠疫情等的衝擊,但賽馬卻未有停下。有從事練馬逾26載的資深練馬師以及馬圈中人近日接受香港文匯報專訪時表示,賽馬為港人帶來共同話題,同時聯繫了不同階層。每當香港經濟跌至低潮時,總有「精英大師」及「金鎗六十」等馬王橫空出世,象徵着香港經濟總能從谷底反彈,且反彈力度更強。

上世紀七十年代初期,香港賽馬轉為職業化,八九十年代更湧現「同德」、「及時而出」、「翠河」等頭馬,老一輩馬迷記憶猶新。香港回歸後,「靚蝦王」與「雄心威龍」等馬王亦為馬迷津津樂道。2003年「沙士」時期,香港經濟跌入低谷,當時冒起的馬王「精英大師」卻締造了17連勝的傳奇,為當時正陷低潮的香港傳遞正能量,其名字連許多非馬迷的港人都耳熟能詳,正正反映了賽馬一直陪伴港人成長。同一時期,「靚蝦王」於2000年在日本勝出安田紀念賽,成為首匹勝出海外一級賽的香港馬匹;其後,「爪皇凌雨」、「極奇妙」等馬匹更遠征海外勝出國際一級賽,足見香港賽馬於1997年後不斷衝出香港、走向世界。

賽馬是港人共同話題

「港人一直熱衷賽馬,賽馬可說是香港社會不可或缺的一環,不僅為港人帶來娛樂,亦帶來共同話題。」資深練馬師姚本輝從見習騎師「紅褲子」出身、1995年獲香港賽馬會發練馬師牌照起,迄今從事練馬逾26載。他直言,香港於回歸後「馬照跑」,印證了「一國兩制」下的港人生活不變。他表示,香港回歸祖國以來,賽事質素不斷提升,馬會亦採取多種措施應對疫情及社會事件,令賽馬活動基本上無太大影響。「除了聯繫了社會上不同階層外,馬會本身亦是慈善機構,收益絕大部分回饋社會,馬會作出了很大貢獻。」

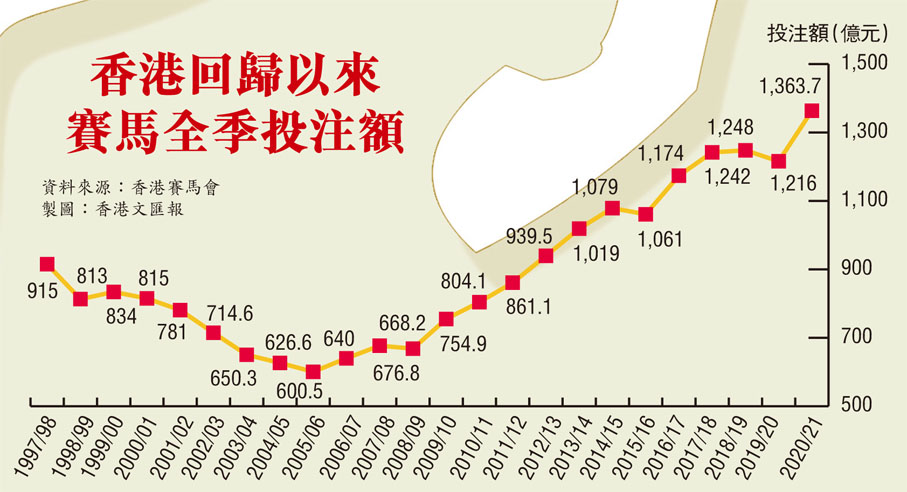

隨着賽事水平不斷提升,賽馬投注額亦從「沙士」時期的谷底反彈,令馬會的稅收貢獻與慈善事業得以延續不斷,包括撥款5億元成立衞生防護中心;過去兩年亦撥款逾18億元支援社會抗疫。2020/21年度,馬會更破紀錄向特區政府貢獻249億元稅收,及從馬會慈善信託基金審批撥出45億元慈善捐款。

「馬照跑」是回歸後「不變」的象徵

香港馬主協會前會長吳嵩直言「馬照跑」是香港回歸後「不變」的象徵,「如果你問內地人關於香港最獨特之處,許多人都不約而同答是賽馬。」他介紹,全球只有香港的賽馬是採取會員制,成為會員後還要抽中籤才可養馬,且養馬數量有限制;香港賽馬的透明度達百分百,每場賽事的所有片段、每匹馬的操練均會上網,既公平亦公開。此外,香港回歸祖國前入口馬匹條件諸多限制,例如在海外曾勝出二級賽或以上賽事的馬匹不准運港,「以前設上限是不希望有馬匹壟斷;回歸後反而不允許水平太低的馬匹運抵來港,這樣才能大大提升香港整體馬匹及賽事質素,令香港賽馬於過去25年飛躍發展。」

吳嵩說,即使面對「沙士」、金融海嘯抑或新冠疫情,香港賽馬基本上無停過,「『精英大師』就是在『沙士』期間冒起,更創下17連勝的佳績;到新冠疫情爆發後,則有『金鎗六十』創紀錄取得21場頭馬,正正反映香港即使在最低潮時仍可以翻身,且反彈力度更強。」

港可成為灣區育馬基地

香港賽馬事業的發展,一個標誌性的舉措是,香港馬會將設於廣東從化的2010廣州亞運馬術場地建造成一個全新的訓練基地。2019年3月,從化馬場舉行了香港馬會與當地政府合作的首場速度馬術比賽,推動內地馬術運動發展。香港馬會亦於2021年與廣州市政府簽署框架合作協議,為推進粵港澳大灣區的馬產業發展共同作出努力;更於今年增設「從化及兩地資本項目執行總監」的職位,並計劃於2025/26年度馬季起於從化馬場舉辦國際級賽馬賽事。

姚本輝期待在大灣區發展下,可透過從化馬場將香港多年來的賽馬知識慢慢帶到內地,以至在內地舉行速度賽及發展育馬事業,帶動經濟。吳嵩亦指,從育馬角度而言大灣區的草地及氣候雖然不及內蒙古,但亦具備一定條件,期望假以時日能成為純種馬的育馬基地,並為大灣區發展帶來商機。

騎練合作揚威海外 姚本輝:賽馬是一生事業

上世紀七十年代初香港賽馬轉為職業化時,姚本輝只得15歲,「當時我身材矮小,體重只有85磅,適逢馬會招募賽事見習學員,而我本身喜歡馬,亦曾騎過一兩次馬,便嘗試投考。」一擊即中後,姚本輝從見習學員做起成為職業騎師,掛靴後踏上練馬師之路,更於2019/20年度馬季首度成為冠軍練馬師,並促成首次有華人騎練合作於海外勝出國際一級賽。

姚本輝表示,成為練馬師後都是運用過往學到的馬匹與獸醫知識「順住做」,最大分別是要應付不同馬主。不過,其練馬生涯亦非一帆風順,曾經歷低潮,2005/06馬季更只贏得10場頭馬,因不達標而收到馬會「警告信」。他說:「當時馬房內馬匹總體質素偏低,健康狀況亦不太理想,缺乏競爭力,情況頗為棘手。雖然當時心情不好,但因為知道問題所在,所以對自己有信心。」隨着加盟馬房的馬匹質素提升等各種因素,成績亦上升,更於2019/20年度登頂「冠軍練馬師」。

對此,他笑說:「這是透過努力不懈,慢慢累積回來,那年確實有運,馬匹健康又穩定,騎師亦交出成績,整季一路都好順利。」

姚本輝其後更成功衝出香港,當中以2010年10月3日憑着馬匹「極奇妙」於日本勝出國際一級賽短途馬錦標最為人津津樂道,皆因當時的鞍上人為香港土生土長的騎師黎海榮,是首次有華人騎練合作於海外勝出國際一級賽。姚本輝憶述:「那次是刻意找本地騎師策騎,『極奇妙』在賽事中屬冷門,我也沒想過會勝出,能夠以整個團隊都是本地人揚威海外自然更感榮幸、感恩與興奮,亦令香港賽馬更上一層樓。」

他表示,賽馬是其一生事業,必定會把工作做好,「我馬房不同時段有過幾匹明星馬,令整體馬房士氣與工作效率都得以提升,好有滿足感。我每天起床想起牠們,想着上班便會見面也覺得特別興奮。」

吳嵩:難忘3年搞掂京奧馬術項目

現為馬會榮譽裁判的吳嵩在馬圈打滾了逾30年,曾擔任香港本地及海外越洋直播評述員,亦有出版賽馬雜誌。他最難忘的是在香港舉行的2008年北京奧運馬術項目,「當時可說是全情投入,看着香港在體院興建馬術場及奧運馬房;高爾夫球會亦興建三項賽的賽場,你不會想像到由零開始到正式比賽只有3年時間也搞得掂!」

當時有份協助於民間推廣馬術的吳嵩直言,打「傳媒戰」最開心,「最初有部分傳媒罵馬術公司不懂馬術,加上原定於2007年舉辦的示範賽臨時因8號風球取消,被傳媒罵到體無完膚。」

他憶述,當時最重要是要讓傳媒認識馬術,故在屯門騎術學校舉辦了一個馬術體驗會,更邀請了時任馬術總會副主席利子厚作示範;在學校層面準備了一堆中小學教材,及與教育局辦了幾個馬術研習坊,讓大眾全方位認識馬術賽。「結果奧運馬術項目得以成功舉行,沒丟國家的架,傳媒報道亦很正面,北京奧組委亦向香港賽馬會頒發『最具貢獻機構獎』。香港回歸25年來,我在馬圈中最欣慰就是參與了這一項盛事!」

降門檻吸新血做馬主

展望將來,吳嵩認為必須令賽馬運動年輕化,「為此馬會做了一些措施,首先容許馬主中籤後加入子女的名字,他們可獲分股權,亦可使用馬會設施及拉頭馬,可有獎金分,久而久之年輕一代自然有可能做會員、當馬主;第二是團體馬的馬主人數上限從20人擴為50人,換言之控股的最低門檻只需2%,對無父兄的年輕一輩成為馬主亦容易了很多。」他笑言,不懂賽馬的年輕人賭輸兩場可能會離場,養馬卻不同,降低門檻有助更多人參與賽馬運動,令「馬照跑」得以延續。

字號:

字號:

評論