北京隔離日記14|2022年的第一場雪 來了!

文/王一娟

晨起第一件事,是拉開窗帘。

下雪了!驚喜湧上心頭。

是真的,是雪。房頂上,有一層薄薄的白。

先是細小的片狀的,悠閑地在空中飄着。

靜立窗前,眺望。

今天的早飯格外早,剛七點,「領餐——」的聲音就在樓道裏響起。

吃過早飯,雪下得越來越大了。

原來的細小的片狀雪花,變成了稍大些的團狀。這些雪似乎步履匆匆,互相擁擠着,你不讓我、我不讓你地爭相下落,來到凡間。是天上的風光看倦了嗎?

在今天大寒的節氣裏,這些潔白美麗的雪花兒,爭先恐後,起舞翩飛。

雪落在屋頂上,屋頂白了。落在樹上,樹枝披上了銀裝。透過這一扇窗口,外面的世界變了顏色。

上小學的時候,每逢雪天,語文老師都會布置一篇作文,讓同學們寫寫雪天的景致。那時候,經常寫的句子是「瑞雪兆豐年」、「今年麥蓋三層被,明年枕着饅頭睡」之類的句子。相當長一段時期內,中國是農業社會,很多的諺語也都和農事有關。所謂的麥蓋三層被,就是指三場大雪。這裏的三,也不一定是確數,而是指下雪的次數很多,至少要有三次。

小時候的雪,下得又多又厚。記得有一年冬天,一覺醒來,雪下了半院子,父親用鐵锨挖開一條通道,我們才得以走出屋門,像極了電影《地道戰》中的情形。人在齊腰的雪牆之間行走的奇妙感覺,至今難忘。

那也是記憶中唯一的一次。

後來,雪越來越少了。

長大後,在不同的城市間遊走,下雪成為一種意外驚喜。「晚來天欲雪,能飲一杯無」,白居易的小詩成為朋友圈的高頻句子。天剛有點要下雪的樣子,便迫不及待地呼喚好友,相邀一起舉杯共慶。下雪,是一件多麼美妙的事情。

大約在七八年前,莫名喜歡上了攝影。於是,每個下雪天,都會和攝影群裏的朋友一起,去故宮,去景山,去頤和園,去感受「一下雪,北京就變成了北平」的意味。

雪,常常與詩相聯。「雪下的時候,是想念的洶湧」;「今朝與你同淋雪,此生也算共白頭」,借雪言情,皆為金句。

香港詩人萍兒,有一本詩集,書名是《相信一場雪的天真》。這位生於福建、長於香港的纖麗女子,內心卻有着北人的豪放與遼闊。在終年不見雪影的香港,她依然執着地相信一場雪的天真與灑脫:

「一個音符灼痛萬里浮雲

盡量讓尾聲動聽

如同發出人生的天問時盡量悅耳

那條猛烈的河

執行過清澈與慈悲

並準備接受一場遠行

凋落體諒凋落盛開忘記盛開」

萍兒的這首詩,是為雪而寫嗎?也許是,也許不是。但在此刻的我看來,它卻與窗外紛飛的雪相映成趣。詩的意味,不一定能夠言傳,卻一定可以意會。有句話說,一百個讀者就有一百個哈姆萊特,詩的魅力就在於此。

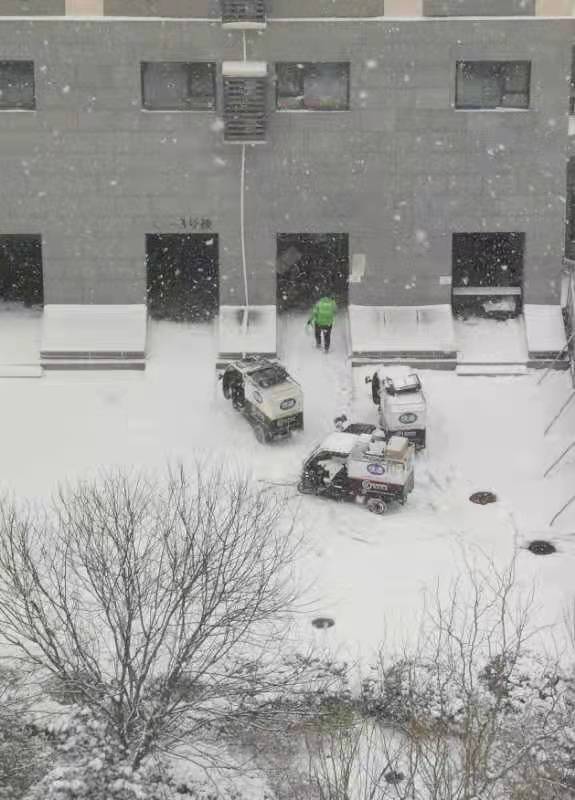

若不是住在隔離酒店,我一定會沖向雪地,去感受一場雪的天真。

寫這篇日記的時候,窗外一直下着雪。寫幾行,我就會站起來去看看雪,希望雪不要停,希望2022年的第一場雪,一直飄下去。

雪一直在下,從早晨7時——或許是夜裏就已開始——一直到現在,中午12:30。室內漸漸明亮,在雪的映照下,光線變成了銀白色。

隔離生活單調,幸好有雪款待我。

(作者為新華社駐港記者)

字號:

字號:

評論