《我們的天才兒子》採訪手記:從殯儀館打來的電話

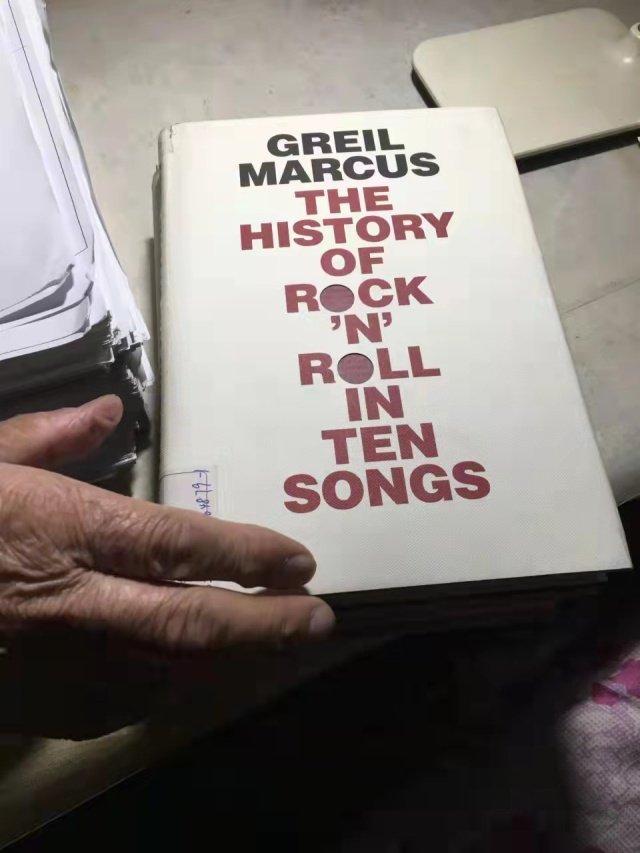

《我們的天才兒子》一文有一種無法描述的氣質,是一種歷經磨難後的小心翼翼,劫後重生的堅韌與愛。金性勇老人說齣兒子金曉宇的故事,是希望兒子與病魔相處、鬥爭中所做的大量翻譯工作,能夠得到更多喜歡讀書的朋友關注,得到翻譯界組織和同行的關愛,獲得社會認可。

這是一位父親唯一與最後的心愿。

感謝作者葉全新,她用敏銳的文字,沉潛的情懷,記錄下這次極其忘懷、席捲其中的採訪經歷,是為「傾聽者手記」。

接受這個採訪任務時,我第一個念頭是,「傾聽·人生」版面創刊二十多年了,這可能是第一個從殯儀館打給報社的電話。

2021年一個陰暗的冬日,我找到了杭州金性勇老人的家,當日離他老伴去世還不到一周。

11月11日上午,外面那個世界正在進入又一個瘋狂的「雙11」購物節,85歲的金性勇打進了《杭州日報》副刊編輯部電話,要求傾聽他的人生故事。

接受這個採訪任務時,我第一個念頭是,「傾聽·人生」版面創刊二十多年了,這可能是第一個從殯儀館打給報社的電話。

他是誰?

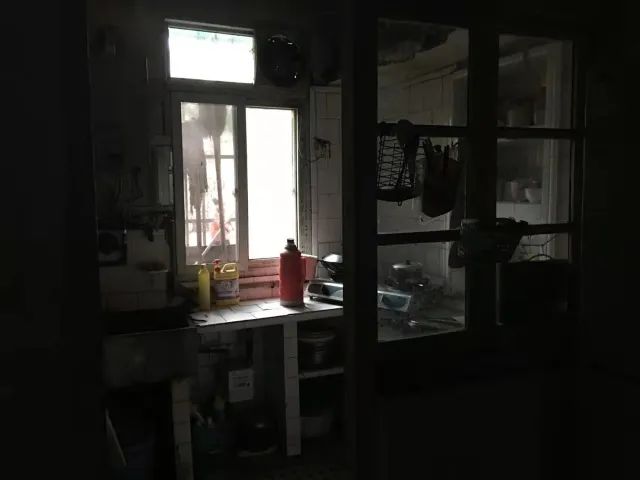

接着我就走進了這個「悲慘世界」。你在《我們的天才兒子》中可能已經看到了一些描述,但這個家的老舊、破損和暗藏其中的混亂氣息,遠不是你能想像的。當我站在找不到桌椅可以坐下的房間,我明白自己所處的地方完全不在21世紀的當下,不在今天,不在此刻。

這裏是過去與未來的某個入口,是某種絕望與無奈的總和。

一切都在這裏,從未離開。

採訪中我明白了所處的位置,我正坐在金性勇妻子的床邊。幾天前她還躺在這裏。

「你看這裏行嗎?這上面可以寫字。房間燈光太暗吧?我接上檯燈,有,有的,有檯燈……」

對,你看過文章,但你沒看見,那個有後門的房間,有一塊用木板臨時搭的「桌子」,桌後放着一隻四腳不穩的方凳。我與金性勇老人從早到黑面對面(除了外出午餐),他坐在對面靠牆一張說不出顏色的沙發上。

我的身後是一張七十年代樣式的書櫥,堆放着破盒子衣服各種雜物,還有幾格密集又橫七豎八的書籍。我左手邊與後門之間有一塊長型空地,採訪中我明白了所處的位置,我正坐在金性勇妻子的床邊。

幾天前她還躺在這裏。

「毫無辦法。」腦子裏發出轟的一聲。

那塊擺放了一盞白色檯燈,光圈下是我的記錄本、水筆、一瓶礦泉水的長條木板,上午我還不知道這個「桌面」下是什麼。而那天,金性勇的老伴、金曉宇的媽媽,她肯定同樣也在打量,這塊木板為什麼會架在她的縫紉機上……

下午了,有一抹斜陽照進暗沉的房子一角。金性勇正在說:小宇從來不碰媽媽的縫紉機,即使多年不用。「縫紉機在哪裏?」「就在你這裏呀,就是你的桌子。」

「毫無辦法。」腦子裏發出轟的一聲。我開始一邊審視木板下面鐵鏽斑斑的機腳架,一邊想起中午扶着金老出門,發現他的腳步不是步行,是移行,一寸寸交替前移,「你的腿一直是這樣嗎?」

「不是的,之前好好的。」他說,老伴走之前,走路完全正常。我默然,忽然又聽他低聲說「毫無辦法」,那天我聽他重複過好幾次。

我在流淚,我彎下身時在哭,我站起來上衞生間在哭,我記錄時,筆也在哭……

我彎下身用手撫摸冰冷的機架,「毫無辦法」。可是它還在,媽媽踩着這機子像一支搖籃曲,媽媽做衣希望她的孩子溫暖,小宇喜歡媽媽做衣,小宇不砸它;爸爸給他買了電腦,小宇喜歡,小宇不砸它……

我在流淚,我彎下身時在哭,我站起來上衞生間在哭,我記錄時,筆也在哭……

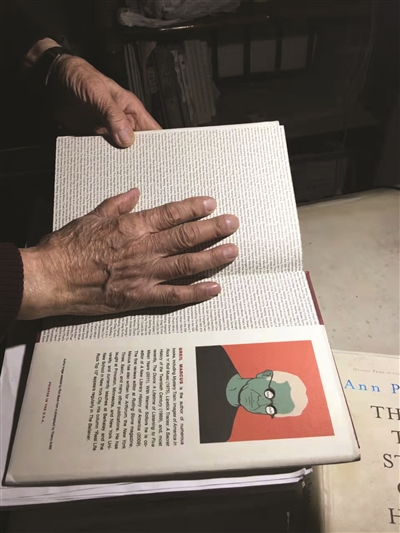

20世紀初,美國女作家弗蘭納裏·奧康納說過這樣的話:「活着的時候害病是件非常好的事情,我想沒有這類經歷的人錯過了上帝的一個恩賜。」

要有怎樣的生存經歷,才能寫出這樣的文字。人類一直在與「毫無辦法」的生存經歷共存,這位年近百歲的金氏老人,20世紀60年代的高級知識分子,他的家庭遭遇了「雙相情感障礙」和「阿爾茨海默症」兩種至今讓人類束手的精神類疾病。這樣的生存經歷逼迫他們頑強掙扎,與「毫無辦法」的人生拚搏自救。

他們三個人,都做到了。

電影《沙丘》的11090年(也許記錯了,就是未來吧),生存在外星沙漠下面的弗雷曼人說——人類生命的奧秘並不是要解決問題,只是要去面對你的經歷。

那就像金曉宇那樣,勇敢地去經歷吧。

他用七百萬字搭建了一個屬於很多人的世界,他生活在其中的每一個場景中。

我還沒有看到過小宇,我好想抱抱他,對他說:

謝謝你,新年好。

2022年元月15日於杭州

來源:杭州日報

相關鏈接:我們的天才兒子

字號:

字號:

評論