我們的天才兒子

寫在前面:

陽光很好的一天,金曉宇陪着父親來報社送照片。目送他們遠去的背影,我想到,站在眼前的是一個天才翻譯家和他的父親。

了解他們的故事,你會潸然淚下。這誠然是一個悲傷的故事,但也洋溢着堅韌不拔的愛,無法被摧毀的愛。愛能催生出強大無比的意志,能承受生活沉重的壓力。只有父愛才能讓一個父親堅信自己的孩子,不放棄自己的孩子。這個承諾不是一年兩年,而是永遠、永遠。

在命運面前,在不幸面前,一個家庭就像一艘漂泊的小船,劈波斬浪,沉浮與共。我們相信,這艘小船最終能在一個巨大的港灣找到容身之所,會有安定的生活。

金曉宇的最新譯作——本雅明的《書信集》下個月即將面世。我們期待這本新書,也期待這個家庭嶄新的命運。

口述人/金性勇

整理/葉全新

2021年11月11號上午,我在杭州殯儀館放好了老伴的骨灰盒,感覺自己手發顫,走路腿也抖。我讓幾個親友先走,我還想陪她一會。

老伴腦子清醒時曾跟我說,哪天她走了,骨灰盒先放殯儀館裏,以後是安葬還是灑到江里海裏,要等大兒子回家再決定怎麼處理。

但我沒有打電話給金曉天,現在全世界疫情他回不來。也沒有告訴金曉宇,11月之前他就住院了。

讓孩子們以為媽媽還活着吧。

我望着那個盒子,和老伴說:我要打電話了,你同意吧?哪天我也走了,就沒有人知道我們兒子的事了。

我從掛在手腕上的小包裏,摸出老年手機和一張《杭州日報》。報頭上有我抄的「傾聽·人生」的電話號碼。電話接通了。我說,「你們能不能寫我兒子的故事?我兒子是天才,他現在精神病院,他媽媽今天剛走了。」

萬沒想到那孩子在玩具手槍裏放了一根針,一槍打到小宇眼睛裏。小宇的一隻眼睛從此瞎了

我的老家在浙江桐鄉,父親是小學校長,老伴的媽媽,那時候是我的老師。我們兩家住在同一個門頭裏,算得上青梅竹馬。

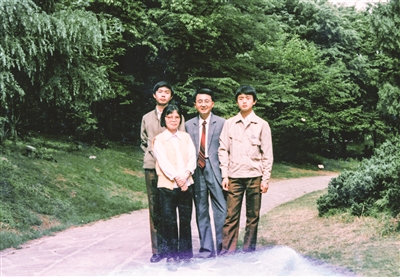

我老伴叫曹美藻。我考進了上海化工學院,美藻考到了南京大學化學系。畢業後,同分配到天津工作。1967年我們結婚了,先是生了大兒子金曉天,1972年又生了小兒子金曉宇。

1984年,我們帶着兩個兒子落葉歸根回到杭州。這麼執意回來是因為心裏扎進一根剌,萬想不到它變成了一把刀。小宇的命怎麼會這麼苦?

在天津時,我們住集體宿舍,一間房十五六平方米。六歲那年,小宇和鄰居孩子一起玩,那孩子手裏有一把玩具手槍,可以放小紙球射出來。萬沒想到那天他放了一根針,一槍打到小宇眼睛裏,左眼晶體碎了。

小宇的一隻眼睛從此瞎了,只能斜眼看東西。他還反過來安慰我們:沒關係,習慣了。

兩個兒子都聰明。回杭州後,大兒子考進復旦大學,後來考托福去了澳大利亞。小宇高一時分在尖子班,老師說考大學完全沒問題。但有一天,小宇突然和我們說,「我不上大學了,也不要讀高中了。」

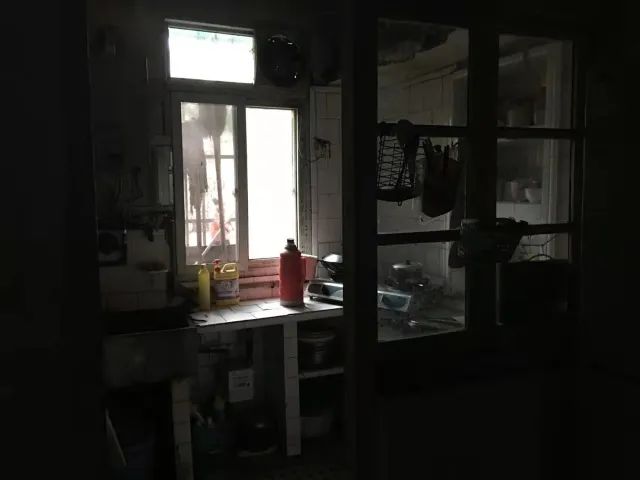

轟隆一聲巨響,小宇把廚房的冰箱推倒了。這是他第一次出現暴力行為。因為這,我們家一直家徒四壁,連電視機都沒有

我們以為小孩子厭學說說玩的,可他真的天天賴在家裏。我讓朋友幫忙,介紹小宇去解放路新華書店當售貨員。我想,過段時間孩子就想回學校了。

兩個月不到,書店不要他了。起因是有位老顧客在店裏看書,小宇說人家是小偷,爭執起來。我又把小宇介紹到排氣扇廠當工人,沒幾天他就不肯上班,說那些工友對他不好。

他不上學後,我和他媽每天上班走之前,他在床上,下班回家,他還在床上。他也不跟我們說話,會突然發脾氣,情緒極不穩定,完全變了一個人。

有一天,我和他媽媽坐在沙發上看電視,轟隆一聲巨響。小宇把廚房的冰箱推倒了。這是他第一次出現暴力行為。

因為這,我們家一直家徒四壁。全杭州可能就我家沒有電視機,之前被小宇砸壞了三個,往裏面灌水。冰箱、洗衣機換過好幾個了,還有桌子、書架、柜子、門……好好的,突然轟一聲,你說怎麼辦?

小宇媽媽絕望地問我:「他是瘋了嗎?」

孩子這些表現不是性格問題了,我就看書找原因,小宇的症狀符合精神類疾病。去幾家醫院看了,都診斷是躁狂抑鬱症

很長時間,我們不知道孩子這是生病了。當他說想考大學,我們喜出望外,讓他進了補習班。小宇高中基本沒上過,幾個月後,高考成績讓人吃驚,離一本線只差3分。

二本志願填了杭大外語系,分數也超線了。我們很開心地等學校通知。誰知學校將檔案退回,檔案裏記錄了小宇高中時不守紀律、缺課。

七轉八轉,小宇進了樹人大學,可是只讀了一年就犯病了。據同學講,他們幾個到外面喝酒,小宇表現得異常興奮,回校後還往老師的汽車頂上爬,拉都拉不住。

學校以為是發酒瘋,把他送到醫院。小宇看到我,很憤怒,「你來幹什麼?把針頭拔掉,我要回家!」

我把他帶回家。我知道這孩子與學校從此無緣了。

有兩年,他埋頭自學,比上學還用功。兩年後,他拿到了浙江大學英語系的自考畢業文憑。

但接着發生了可怕的事,當時我不在家。小宇睡在床上怎麼也叫不醒,他媽發現他是吃了安眠藥自殺,趕緊和鄰居送到醫院洗胃。幸虧藥量不足,孩子救了回來。

又過了段時間,我們聽到嘩啦一聲響,衝進房間看到小宇摔在地上,一圈皮帶掛在天花板吊燈和窗戶之間。我和他媽抱着他哭,「孩子,你不要做傻事啊!」

我是研究醫藥化工的,孩子這些表現不是性格問題了,我就看書找原因,小宇的症狀符合精神類疾病。去幾家醫院看了,都診斷是躁狂抑鬱症,也叫雙相情感障礙,病人會抑鬱和躁狂交替發作。小宇不上學,情緒低落,晚上不睡覺,甚至自殺,這些都是在抑鬱期;無端猜疑指責別人,狂躁不安,有破壞行為,是轉入了躁狂期。

兒子不想死了,什麼都不重要了,不讀書不上大學不工作不成家,我們都能接受——只要他活着

精神科專家說這病來得快去得快,危險就在於不知道什麼時候來什麼時候去,吃藥也不能控制,唯一能做的就是及時送醫院。1992年起,基本每年都要送小宇進去。

我買了很多精神疾病的書看。最後有兩點讓一個父親不至於崩潰:一是通常這類病人一兩次自殺未遂後很少再有這個念頭,他們會比之前珍惜生命;二是這類病人會在精神領域不同凡響,甚至表現出天才性的創造力。

我讀到一本書叫《躁狂抑鬱多才俊》,是美國一名精神病醫師寫的,裏面列舉了25位歷史名人:貝多芬、梵高、牛頓、海明威……他們終其一生都有雙相情感障礙的典型表現,承受了超出常人的痛苦。又都是具有偉大想像力的天才藝術家。

懂得這些知識後,我最大的寬慰就是小宇可能不會再自殺了。至於「天才」,我沒去想過,畢竟不是所有精神病人都能成為梵高、牛頓,即使成了天才也需要兩點:一是活着,二是機遇。

兒子不想死了,我和他媽忽然覺得什麼都不重要了,不讀書不上大學不工作不成家,我們都能接受——只要他活着。

小宇說,爸爸你放心,這些年我出門就是到浙江圖書館,我不是去玩,我借過的每本書,都有金曉宇的名字

又過了十年,2010年,老伴去南大開50周年同學會。也許是天憐英才,也許是一個母親的精誠所至,這場同學會竟然改變了小宇接下來的命運。

聽說我家孩子因病沒有工作,一位留校做了教授的同學就問她:能不能請你兒子在家做翻譯?

我老伴說,小宇的英語日語都很好,請給他一個機會試試吧。

時光回到上世紀90年代,那是我們家最困難的時期,到處治病要花錢,孩子出門闖禍要賠錢,但我還是竭盡所能滿足小宇的要求。他最大的要求就是買書——英語、日語、古文、圍棋、音樂、繪畫、地理等,各種書籍買了兩百多本。

1993年,我冒着被砸壞的風險,花一萬兩千塊錢給小宇買了一台聯想電腦。小宇那天高興地說,「爸爸,謝謝你!」

之後,他發病時也摔過東西,但從不碰電腦。電腦成了小宇的另一個世界。他也不玩遊戲,主要就做兩件事:自學外語、看原聲電影。他用了六年時間自學了德語、日語,鞏固英語。看外語電影,他先看帶中文字幕的,看懂後,做一個紙條擋住字幕再看。一部電影反覆看N遍,直到完全聽懂。

這一切給小宇帶來的興奮和投入,是孩子在躁狂期創造力增強的表現。「機會總是給有準備的人」,我從沒想過這句話跟小宇有什麼關係。直到十年後,他媽媽開同學會回來,我才忽然覺得,這些年和孩子一起經歷的事,就像是一個訓練營——

原來,機會真的是給每一個有準備的人。

南大出版社很快寄來了美國女作家安德烈婭·巴雷特的八個短篇小說,讓小宇翻一篇試試。

他以最快速度翻譯了其中一篇《船熱》。交稿時跟出版社說,如果審核通過,剩下的也請交給我翻。

我很驚訝,這是文學啊,翻譯等於再創作,一篇還不知道行不行,一整本書你能翻譯好嗎?

小宇說,行的,爸爸你放心,我翻的不會比別人差,這些年我出門就是到浙江圖書館,我不是去玩,你到浙圖查下借閱登記卡,我借過的每本書,都有金曉宇的名字。

「那你看過幾本小說?」

「我看完了圖書館裏所有的外語小說。」

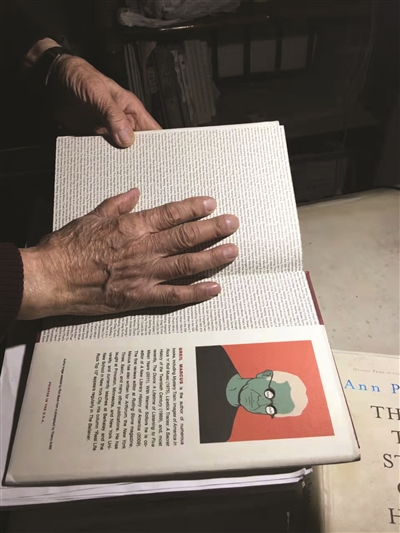

編輯部負責人來我家看小宇,他說金曉宇譯的書稿寄到編輯部,大家都搶着做責任編輯,因為全書沒有錯字、錯句、錯譯,每本書都好賣

小宇接受了出版社的任務,開始他的翻譯人生。十年裏,小宇以每年兩本書的速度,一共翻譯了22本書。他短暫又高產的翻譯生涯,是我們全家最難得最幸福的歲月。

2013年,小宇翻译出版了爱尔兰作家约翰·班维尔的英文小说《诱惑者》。原书名《Mefisto》,小宇和编辑讨论时,对方说这个没法意译,用音译吧,就是《梅菲斯特》。但小宇知道,Mefisto是歌德代表作《浮士德》里的角色,这个人物就是一个诱惑者,那么可能诱惑者才是作者的本意。小宇决定采用《诱惑者》作书名,结果出版社非常赞赏,《诱惑者》也成为抢手好书。

翻譯日本女作家多和田葉子的小說《狗女婿上門》時,小宇天天看日本相撲比賽,為了提升翻譯的準確度。屏幕下方,擋字幕的紙條飛舞。屏幕上,兩個只系着腰帶的大力士在翻滾打鬥。我們父子倆看得哈哈大笑。

再比如《安德烈·塔可夫斯基:電影的元素》,這本書非常難譯,小宇專門去看了塔可夫斯基導演的所有電影。南大選派了外國文學專業的顧老師擔任本書責編,顧老師又邀請本書作者羅伯特·伯德的博士研究生彭欣為小宇譯著撰寫了附錄。這本書2018年出版,影響很大,網站有電影研究者發文說,「原以為金曉宇譯文有錯誤,特意買了原著對照看,才知道金譯沒有錯,而且比原文還好,文字更細膩……」

孩子一生沒有朋友。我作為父親,最有幸的是在這十年成為孩子最好的朋友、助手。我買了掃描儀、打印機,跑郵政幫他收外文樣稿,買資料書,翻譯完給他打印樣稿,譯文每本都是幾百頁,小山堆一樣,再幫他校稿、寄出樣書……每本書從樣稿到出版,我都是第一讀者。驚喜的是我從沒看到過一個錯字,22本書、近七百萬字,你說我不容易?是小宇更不容易啊!

編輯部負責人來我家看過小宇,他說金曉宇譯的書稿寄到編輯部,大家都搶着做責任編輯,因為全書沒有錯字、錯句、錯譯,每本書都好賣,讀者反響很好。

南大同學打電話祝賀孩子媽媽,「你們養了一個天才!」

但除了南大,翻譯界沒人知道金曉宇是誰,社會上沒人知道我兒子到底付出了多少心血,更沒人知道這些書是一個躁鬱症患者翻譯的。從沒露出過笑臉的小宇,第一次眉開眼笑地告訴我,「爸爸,浙江圖書館裏也有我翻譯的書,我還特意去查了借書登記本,有很多讀者借過金曉宇譯的書哦!」

新書出版後,小宇會去查看豆瓣評分,「爸爸,爸爸,都是8分以上,還有很多讀者評論好看……」

我一句話也說不出來,只笑着點頭,「好、好」。

媽媽痴呆了,小宇非常難過,他說我能翻譯書是媽媽的功勞

老伴這一生過得很辛苦,她當年是高材生,有文化有專業,她勤勞節儉,全家人四季衣服都是自己做的。小宇不知砸壞了多少東西,媽媽的縫紉機他從不砸。

2000年前後,老伴開始炒股。我們分工默契,我在家守兒子,她每天去證券交易所。我明白她炒股是為小宇存錢,從孩子童年瞎了一隻眼後,她的心就撲在小宇身上。後來小宇的病讓我們毫無辦法,她的絕望無奈都埋在心裏了。小宇在家翻譯,讓她看到一絲光亮,但她自己這盞燈卻要滅了。

2015年,老伴說自己記性不好,不炒股了,要把存款都交待給我。我這才知道她有200萬理財產品拿不回來,我想盡辦法追回款子,還是有50萬丟了。這件事後老伴的健康每況愈下,之後確診得了阿爾茨海默症,接着日常生活不能自理,在床上躺了三年。

媽媽痴呆了,小宇非常難過,他說我能翻譯書是媽媽的功勞。每次出版社寄十本樣書給小宇,他都第一時間衝到床邊送到媽媽手裏,講給媽媽聽。後來,他媽媽開始不會說話、不認得家人。

古話說,久病床前無孝子,但我兒子就是真孝子。媽媽痴呆了好幾年,他從沒對媽媽發過脾氣,還為媽媽做了很多事。白天他照顧媽媽,負責買菜,每天買媽媽喜歡吃的蝦,飯後洗碗,再給老媽洗臉。我管晚上的事,做三餐飯,給老伴剝蝦喂飯。

他媽媽三年沒上過廁所,每兩小時要接一次大小便。先前她的腳還有力氣,抱她坐到床邊一個便桶椅上,後來只能抱着拖拽下來。我80歲了,真抱不動,幸虧有小宇。沒有小宇,我們可能都死了。

小宇很仔細很耐心,有時小宇做這些事時,他媽媽的眼裏有淚。每天小宇抱着媽媽喊「老媽啊,老媽啊」。他心裏記着媽媽的恩,從六歲剩下一隻眼,媽媽就為他流淚,抱着他不知哭了多少次。我心裏想說,兒子啊,你長大後更是不知媽媽為你哭過多少次啊。

這三年,我真正明白了什麼叫相依為命,這三年也是小宇翻譯衝刺時期,除了南大,別的出版社也找他翻譯了,書一本比一本厚。孩子的病症也奇跡般減少,照顧媽媽,日夜翻書,小宇一直很安靜很努力,直到去年11月。

小宇的第22本是德文書。早在2016年,他就接到出版社約稿,請他翻譯德國思想家本雅明的《書信集》。這本書有53萬字。拿到德文書稿後,小宇通宵達旦查閱資料,連發病都忘了,只用一年時間就交出譯稿。

可惜,因為出版社的原因,這本書遲遲沒能出版。小宇天天在等。

這些年我們非常感謝社區、感謝湖墅派出所、拱墅區殘聯、僑聯的照顧,讓我兒子能夠健康地走向社會、為社會做更多貢獻。

這些年也有人不理解,說我要兒子搞翻譯是為了掙錢,我只有苦笑。他們不知道翻譯根本不掙錢,新書只是我兒子命懸一線時的強心劑。

書久等不見,我最擔心的事還是發生了,11月之前小宇跑到溫州去了。

每年11月到第二年3月,是小宇最難熬的日子。去年10月,兒子已經很久沒出門。這天吃過晚飯六點鐘,他說:「爸,晚上藥我吃過了,不會走遠,7點肯定回來。」我叮囑他早點回家,別的不敢多問。小宇出門從來不帶手機,7點、8點、9點……11點,我急了,跑到派出所報案。

過去他在馬路上瞎晃,民警碰到都會帶他回來。第二天,民警查監控,發現小宇晚上乘151路到了城站火車站,買了去溫州的票。他身上可能有一百多塊錢。

我急得團團轉,小宇卻回家了。問他去溫州幹什麼,他說下車吃了點東西就回來了。看他若無其事,我心裡叫苦,這是躁狂症發病的前兆啊。又過了幾天,小宇過馬路,迎面一個快遞員,他一拳打掉了人家的門牙……不久,七院來人,將小宇帶走。兒子呼天喊地:爸爸救救我,我不去醫院啊,不要去啊。

她走了,我沒有一絲一毫的解脫。我已經習慣她活着,習慣天天為她做事

11月8日晚上,我像平常一樣睡前摸老伴的額頭、臉,再去摸腳。怕她冷了、熱了,摸了才知道。

這天,我摸哪裏都是寒的,腳像冰塊一樣。我趕緊開空調,打到25度,又抱了一床毯子加在被子上。過半小時再摸,還是沒有一絲熱氣。

我慌了,抱着她的頭靠在懷裏,「靠牢我靠牢我」,我臉貼着臉,但還是越來越冷。「你不能走,不能走啊!」,我把臉貼得更近,手哆嗦着摸她的鼻子,沒氣了,往下摸,心臟不跳了。

我不知道怎麼辦,完全沒有思想準備。她走了,我兒子沒有媽媽了。

我還在計劃給老伴做插管手術,有個90多歲的鄰居也是這個情況,做了手術還活着。我為什麼沒早點給她做呢?這一夜我守着老伴越來越冷的身體,流淚,自責,後悔。

雖然她早就不認識我,早就什麼都不知道,但我知道她還活着,知道我每天是為她、為兒子活着。她走了,我沒有一絲一毫的解脫。我已經習慣她活着,習慣天天為她做事。三年來我睡她床橫頭的沙發,晚上我能聽見她的呼嚕聲、呼吸聲、咳嗽聲……我像鐘錶一樣準時,兩小時準會醒來,跟她說話,給她翻身,喂她喝水……現在這麼安靜,什麼都聽不到了,什麼都不能做了。

上周我去醫院看過小宇,給他送點吃的。每次去那裏看他,每次都聽他哭叫,「求求你帶我回家,爸爸我們回家吧……」

兒子春天會回來,他會讓媽媽看他的新書。

《書信集》終於寄來了。

來源:杭州日報「傾聽·人生」欄目

字號:

字號:

評論