「北都」未動一磚一瓦 新界樓交投成倍增

施政報告後 新界物業搜尋比例急增

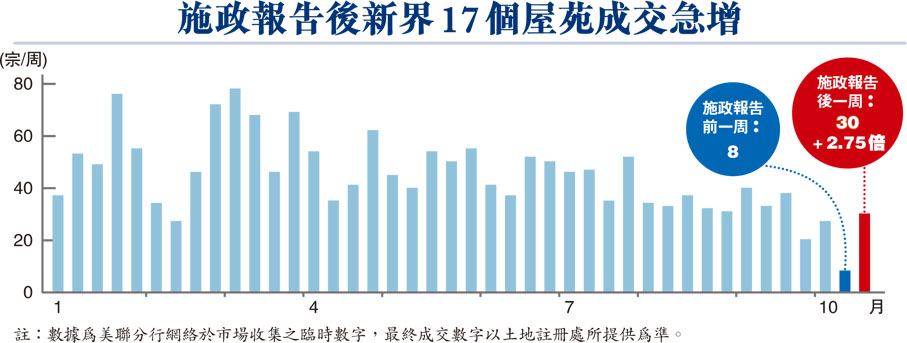

【香港文匯報記者 顏倫樂】新一份施政報告提出建設「北部都會區」,由於前景可期,旋即刺激新界區樓市交投。香港文匯報獲美聯物業提供新界區17個主要屋苑的成交情況,成交量由施政報告前一星期的8宗,到報告後大幅彈升至30宗,升幅2.75倍,遠遠拋離港九地區。同時間祥益地產屯門樓市領先指數亦突破歷史高位,上周中原城市領先指數CCL雖然下跌,但當中新界西及新界東樓價指數卻齊齊上升,反映「北部都會區」的利好消息對新界區樓市有推動作用。市場人士亦預期「北部都會區」將受惠「香港人口北移,資金人才南下」,樓市升幅會跑贏傳統市區。

新施政報告沒所謂「改變地產市場遊戲規則」的內容,同時港府十年長遠建屋計劃也無改變,未來十年透過賣地及鐵路物業招標提供10萬伙私樓,即維持每年1萬伙的緊缺狀況,頓令樓市不明朗因素煙消雲散,刺激交投上升,其中受惠「北部都會區」藍圖,新界樓市成交更是標青。

二手交投按周升2.75倍

香港文匯報委託美聯物業統計施政報告公布前後的成交情況,統計顯示,全港35個大型屋苑於施政報告後的一周(10月11日至10月17日)合共錄得60宗成交,較前一周(10月4日至10月10日)27宗大幅回升逾1.2倍,並創4周新高。而當中新界區17個主要屋苑錄得30宗成交,佔當周全港成交一半,也較前一周該17屋苑的8宗成交,大升2.75倍,升幅比起同期九龍區升九成及港島區升逾兩成更急勁。

此外,網上搜尋數據亦反映新界物業在施政報告後備受市民關注。美聯物業透露其官方網站數據,在施政報告公布後,市民對新界區的搜尋比例明顯上升。若以施政報告公布前後12日(即9月25日至10月6日及10月7日至18日)作對比,搜尋「新界區」屋苑的市民,由報告公布前12日佔整體搜尋量的49%,急增至公布後12日的60%,增加11個百分點。

期內港島區及九龍區屋苑的搜尋佔比,則由原先的23%及28%,下降至18%及22%。若以個別地區細分,同期元朗、屯門、洪水橋及大埔的搜尋比例升幅最為明顯。4區的官網搜尋佔比,分別由原先約10%、13%、5%及7%,上升至約13%、16%、7%及10%,可見「北部都會區」概念的威力。

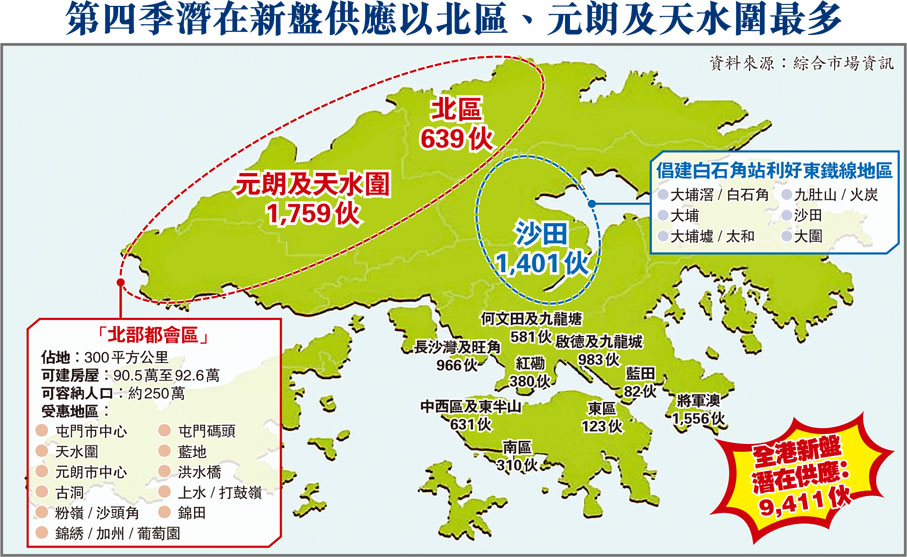

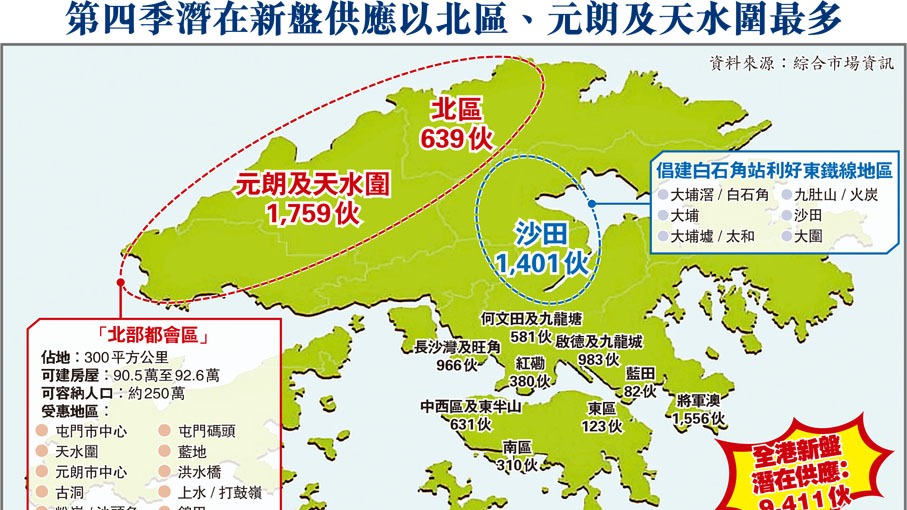

洪水橋勢成新商業據點

美聯物業住宅部營運總監張子存認為,施政報告全新「北部都會區」概念牽涉層面甚廣,勢成港深互通的重要樞紐,將有助進一步推動「香港人口北移,資金人才南下」,未來新界區樓市料將跑贏大市。他認為,如屯門、古洞、元朗市中心、洪水橋、粉嶺及上水一帶等區域將會受惠「北部都會區」概念,上述區域一帶物業升值潛力亦相當大。另外,今次施政報告的亮點之一,是建議興建白石角站,他預期東鐵沿線的地區,如大埔滘/白石角、大埔、大埔墟/太和、九肚山/火炭、沙田及大圍等區域勢必受惠。

高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢亦認為,「北部都會區」新政策將會帶動整個新界北部變天,新界北過去的樓價一直落後於其他成熟住宅區,隨着「北部都會區」的配套與基建逐步成熟,長遠來看新界北與港島以及九龍的樓價差距會進一步縮小。施政報告還提出多項針對「北部都會區」的基建及跨境措施,若前海─洪水橋跨境鐵路能夠落實興建,將提供一個在廣深港高鐵線以外另一個最為便捷穿梭深港商業區的交通樞紐,與前海擴區計劃相互配合,預期落成後可以帶動更多跨境商業以及人才流通,並將塑造洪水橋成為一個具戰略性的新商業據點。

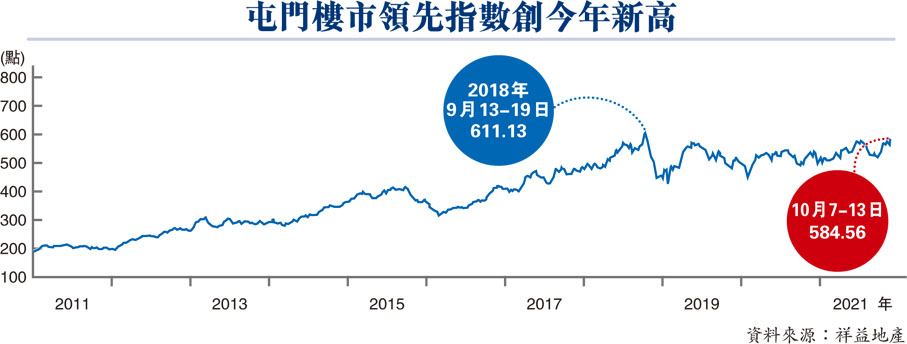

祥益屯門指數創今年高

與此同時,祥益地產屯門樓市領先指數於施政報告後曾升至584.56點,創今年新高,而且距離2018年9月時的歷史高位611.13點只相差26.57點或4.35%。祥益地產區域董事林偉光表示,「北部都會區」及連接洪水橋與前海鐵路等利好消息為市場帶來正面反應,新界北未來發展媲美「維港都會區」,為新界西北增加不少優勢,區內樓市進一步看俏。

拆解「北都區」對樓市的影響

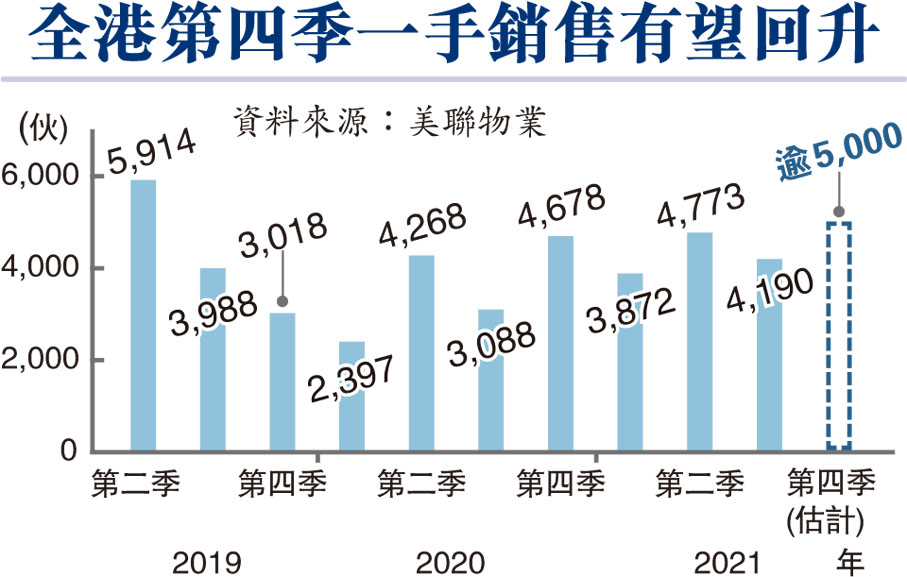

本月初施政報告提出「北部都會區」發展藍圖,引起市場熱烈討論。觀乎樓市的反應,市民由施政報告之前的觀望,變回積極入市,多個新盤亦火速開賣,新規劃未有扭轉市民對短期供應不足的預期,反有火上加油之勢。業內人士分析,今次施政報告大增土地供應並非無牙老虎,只是這隻老虎仍在深山中,要衝破層層難關才走到跟前,未足以令人生畏。再者,這些長遠供應中七成屬公營房屋,大大減低對私人樓市的衝擊。

施政報告提出建設「北部都會區」,整個都會區發展完成後,總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個,共可容納約250萬人居住。數字聽上去相當嚇人,細看規劃的細節,面積約300平方公里的「北部都會區」,其實大部分來自現有發展區,額外開拓作住宅和產業用途的土地大約600公頃,而這些額外土地估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。

「北都」20年供5.58萬伙私宅

按政府過去的供應方向,這批新增單位中,估計亦會有七成屬公營房屋,三成用作私人住宅,即大概4.95萬至5.58萬伙。縱觀過去5年本港一手住宅總註冊量為84,258宗,平均每年約16,852宗新盤成交。換言之,今次發展期長達20年的「北部都會區」,所額外增加的私人住宅單位只約足夠本港3年的一手單位消耗量,若攤長20年來計,平均每年供應2,790伙,只佔每年一手註冊量約16.56%。

再看施政報告中,提到有關私人住宅供應的部分,內容只簡單提到未來10年會有170公頃土地,透過賣地及鐵路物業提供10萬個私宅單位(未計市建局及私人發展項目),反而更多着墨於過渡性房屋及公營房屋等部分,然後再大篇幅講述政府如何加快釋放土地,這些都顯示「頭輕尾重」的現象不只出現在公營房屋,私人住宅供應亦如是。

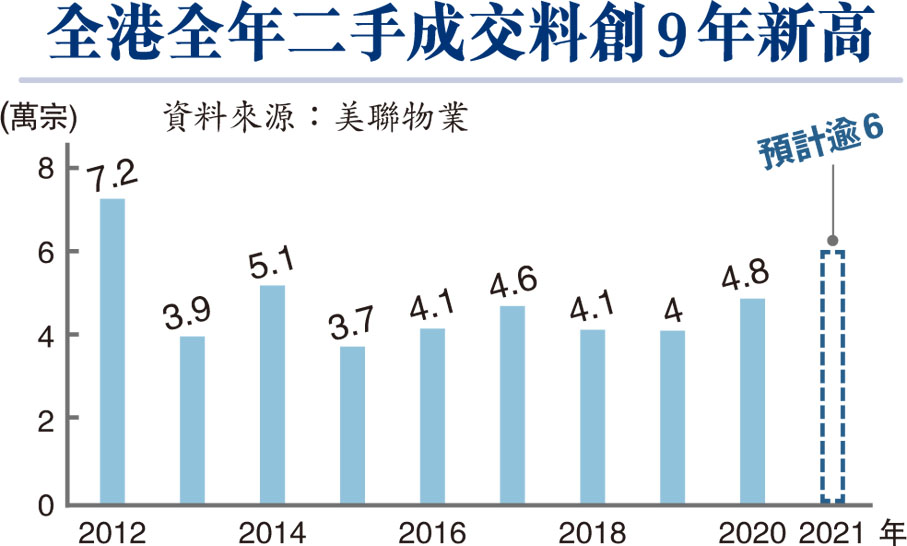

房策維持私樓緊缺供應

此外,政府早已把新增供應的重心放在公營房屋上,定下七成公營房屋、三成私人住宅的比例,側面上亦削減了私人住宅供應量,一定程度反映政府的房策方向是盡力滿足市民上車及住屋需要的同時,盡量將今天的私樓價格影響減至最少,以保持樓價穩定。

明眼人也看出來,花20年構建的「北部都會區」是一項相當長遠的規劃,未來推進速度能否順利,仍要看政府的魄力。由過去多年政府增加土地的難度看來,今天市民仍然無法對這項長遠發展的落實進度給予足夠信心。由於遠水未能救近火,即使「北部都會區」這個全新規劃有助加強與深圳規劃銜接,開啟香港融入國家發展大局的新時代,但如何讓規劃落實,卻是對未來幾屆政府官員的考驗。

既然政府無意推冧私樓價格,政策方向又傾斜公營房屋,兩相制衡之下,可以想像供不應求下未來樓價將會持續穩定,或呈小升格局,但過去樓價大升的黃金時代或許亦難再出現。

字號:

字號:

評論