由技入道 衣食住行裏的工匠精神

(大公報記者 盧靜怡)粵菜名揚海內外,位於珠江三角洲腹地的粵港澳大灣區,正是廣府粵菜的重要發祥地。除了對食物的理解和尊重,對傳統烹飪技藝的傳承和保存,是廣東美食能夠永續發展的重要原因。無論是包羅萬有的龍船飯,還是就地取材的清水打邊爐;無論是從燜製到擺盤都十分講究的白切雞,還是家中慢火煲煮的老火靚湯,無不體現出廣東人對美食的執著,在烹飪方面所追求的「簡約而不簡單」。若了解得更深入一些,往往會發現,廣東美食背後的底蘊正是精益求精、務本守拙的工匠精神。這種工匠精神,也無不體現在粵港澳大灣區的「衣食住行」中。

食,是廣東人的宏大敘事。粵菜之所以能獨樹一幟,關鍵在於食不厭精。粵菜對於食材的要求極高,取材天然,注重新活;同時膾不厭細,烹飪以「清、鮮、爽、嫩、滑、真」為特色,將「香、鬆、脆、肥、濃」的「五滋」以及「酸、甜、苦、鹹、辣、鮮」的「六味」做到「骨子」裏。對廣東人而言,僅僅是雞這一種食材,都可以琢磨出200多種不同的做法。在網上查詢「如何製作白切雞」,99%的菜譜步驟如下:把雞煮熟,過冷河,調蘸料,上盤。然而,卻偏偏就是這一碟白切雞,卻是每家粵菜館的必修課。

五滋六味俱全

要做出廣東硬菜白切雞,從選雞開始就要下工夫。白切雞要選用走地三黃雞,而白切雞在烹飪時的精髓在於「三浸水」,慢火煮浸,浸時用鐵鈎將雞每5分鐘提出一次;浸湯後,把雞放在冷冰水中過冷河,讓雞在冷縮過程中使雞皮爽滑。這碟看似「平平無奇」的白切雞上枱後,原汁原味,皮爽肉滑,大筵小席皆宜,深受食家青睞。

色澤紅潤,形態完整,皮酥肉嫩的烤乳豬,也是廣東名菜之一。廣東烤製乳豬的歷史,最早可以追溯到西漢。兩千年來,在傳承中不斷改進,逐漸形成廣式燒味中的經典。一隻50公斤整豬的烘烤,從精細的刀功,到入味的醃製,到三次靜心燒製,到最後成為芝麻皮、金黃色的燒豬,令人垂涎欲滴。

食是主觀的體驗,仁者見仁,智者見智。但從對待一頓家常飯菜的態度,可看出一個地方的人生觀和價值觀。廣東人在食方面對烹飪的精雕細琢、對食材的挑剔講究,也注定其在「衣」上會誕生出「鋪針細於毫芒,下筆不忘規矩」的粵繡,在住方面能衍生出融會灰塑、陶塑、磚雕、木雕、洞門景窗、空花博古、貼地鋪地、彩色玻璃、鑲拼壁畫、匿名對聯等景觀於一體的嶺南建築。

文化是一個城市的靈魂,廣府文化作為中華民族傳統文化中最具特色和活力的地域文化之一,擁有兩千多年歷史,浩如煙海,源遠流長。粵港澳大灣區作為嶺南文化的繁華地,隨着時代歲月一起或緩或急地流淌,這裏的人們有意無意地傳承着有自己節奏的生活方式。餐桌上的一飯一蔬,舌尖上的一飲一啄,無不體現着粵港澳大灣區文化中的工匠精神。

嶺南建築:精雕細琢 木上生花

建築無聲,見證時光荏苒。在南國大地之上,如果有什麼建築能充分體現出簡練、樸素、通透、淡雅的中式韻味,那非嶺南建築及其園林莫屬。從廣東「四大名園」佛山梁園、東莞可園、順德清暉園和番禺餘蔭園,到風格各異的南海神廟、陳家祠、西關大屋……一磚一瓦、園林古建的背後,是一顆顆千年不褪的匠心,一位位堅守傳統的匠人。

古人云:「無雕不成屋,有刻斯為貴」,雕刻是一種中國民間藝術工藝,其中以石雕、木雕、磚雕為代表的「嶺南三雕」在嶺南的祠堂建築中被廣泛運用。為了表現家族的富有,不同風格的裝飾藝術會大量出現在祠堂中的樑、斗拱、雀替位置上,精心雕刻的人物、靈獸、百鳥、蟲魚、瓜果等圖案,各個造型生動,形象傳神,令人嘆為觀止。

嶺南建築裝飾所採用的題材,也非常豐富,有歷史故事、神話傳說、走獸飛禽、奇花異草等。嶺南工匠擅於表現有地方特色的題材,通常較多表現的有嶺南佳果、花木和風光,譬如楊桃、荔枝、紅棉、茉莉、山水勝境、亭台樓閣等。可以說,看嶺南建築,簡直就是看民間工藝大博覽,能工巧匠們的獨具慧心。

在眾多嶺南建築中,最經典的還是128歲高齡的陳家祠,作為我國現存規模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建築,它被譽為「嶺南建築藝術的明珠」,集嶺南建築工藝裝飾之大成。幾乎全部堂、院、廊、廳、門、窗、欄、壁、屋脊、架樑都展示了嶺南建築的「三雕二塑一鑄一畫」,即木雕、磚雕、石雕、陶塑、灰塑、銅鐵鑄及彩繪壁畫等建築裝飾的高超技藝。

從廳堂到大院,從門廊到欄窗,每一個細節都值得反覆品味,每一塊磚雕中都蘊含着豐富的故事,生動又形象。這些匠心技藝均被收錄進德國的《世界建築藝術》和英國的《中國古代藝術建築》兩本巨著中。

「只要有針有線,廣繡就會存在」

中國四大名繡之一的廣繡,由於曾經「傳男不傳女」的行業規定,一直由男工執花針,這些男工被稱為「花佬」。在廣繡的鼎盛時期,廣州曾有「花佬三千」的盛景,如今僅剩一位還留在繡案前,他就是88歲的許熾光。

許熾光熟諳廣繡的30多種針法以及變幻無窮的顏色搭配,能夠繡花、繡人、繡山水,不到二十歲便被評為行業最高的八級工,是當時最年輕的一位。在此基礎上,許熾光還不斷創造新的針法,以滿足新的創作需求。

「廣繡廣繡,廣府名流。神功會景,官袍錦袖,荷包繡片,漂洋過埠。」這是廣繡鼎盛時期流傳的一首順口溜。曾經有行業的老前輩預言,廣繡不久便會「人亡藝絕」,但許熾光卻偏偏不信。於是在2003年,已退休的許熾光重返廣州繡品工藝廠,繼續將自己的一身技藝傳授給廣繡行業的子孫後輩。至今,許熾光在工藝廠先後指導了1000多人(次)學習廣繡技藝。此外,他還被聘請為廣州大學美術與設計學院校外碩士研究生導師,在許熾光看來,將過去師徒傳承的方式轉變為教育傳承,不失為一種緩解廣繡後繼乏人的方法。

從事廣繡這麼多年,許熾光最希望的就是這個行業能夠有人繼承,能夠發揚光大,他也始終踐行着自己所理解的工匠精神:「做什麼都要做到最好,這樣才能心安理得。」2006年,廣繡被列入第一批國家級非遺代表性項目名錄,而許熾光則成為了「廣東省省級非物質文化遺產項目粵繡(廣繡)的代表性傳承人」。談及廣綉行業的未來,許熾光仍然充滿信心:「廣繡是不會滅亡的,只要有針、有線,廣繡就會存在。」

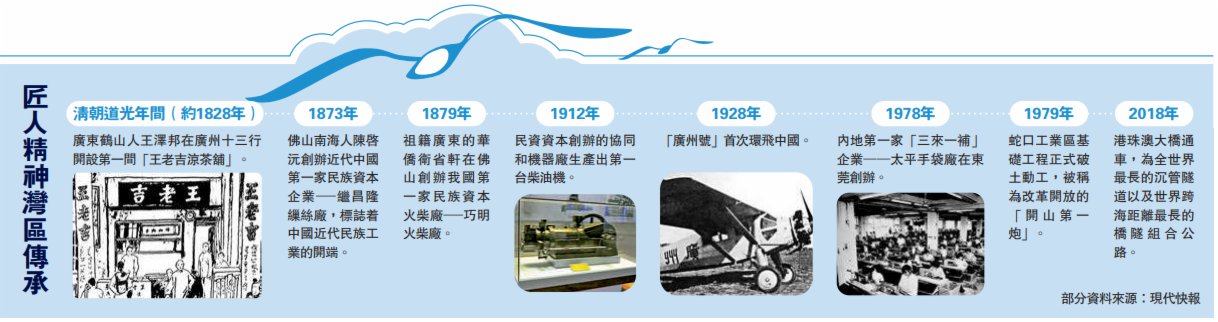

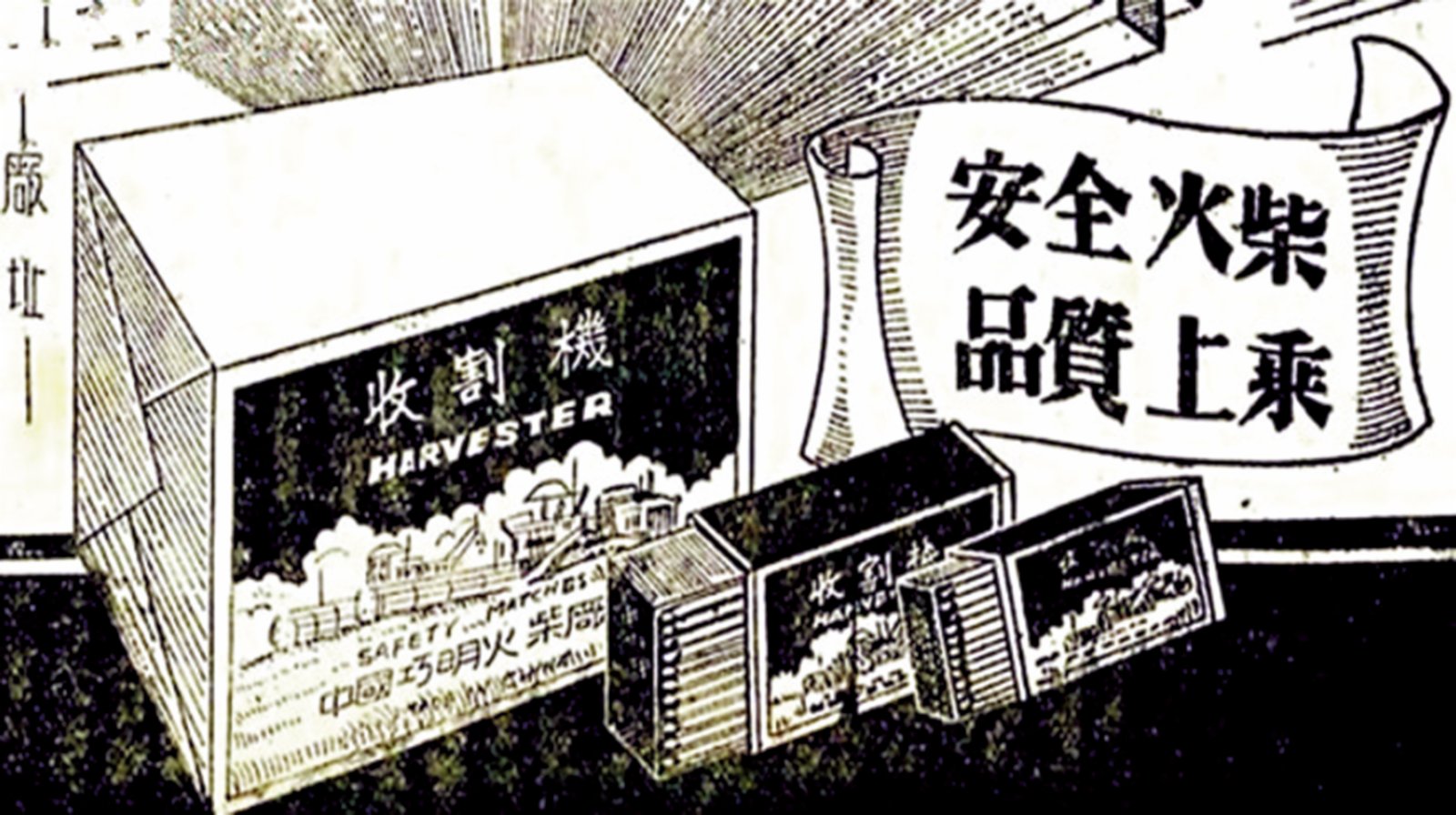

話你知|中國最早的火柴廠

「巧明」誕生於佛山

在廣東佛山的珠三角工匠精神展示館,陳列着中國第一家民營火柴廠的商標──巧明火柴。

1833年,瑞典成立了世界上第一個火柴廠,火柴隨後引入中國,被稱為「洋火」。

1879年(光緒五年),廣東人衛省軒在佛山創辦巧明火柴廠。1937年日軍轟炸佛山,巧明火柴廠遷址廣州。

1964年,巧明、東山兩家火柴廠合併,仍定名為巧明火柴廠,後更名為廣州火柴廠。

巧明火柴廠的創辦,反映了廣東人民篳路藍縷的創業精神和敢為人先的先鋒精神,中國民族工業就是在不斷的奮鬥過程中,在國際競爭中搶抓機遇,贏得先機。

字號:

字號:

評論